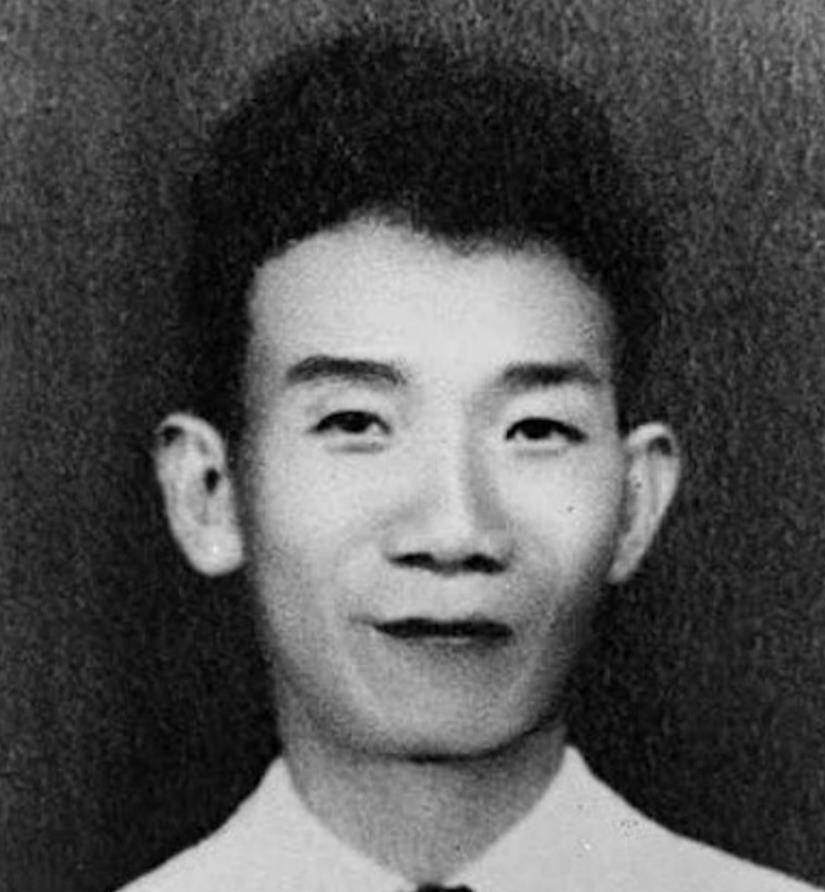

1928年, 郁达夫竟然瞒着原配,迎娶了20岁的王映霞。可是,在他们享受洞房花烛夜的时候,原配却在老家生下了第四个孩子,还差点丧命…… 1928年的上海滩,一场瞒天过海的婚礼悄然举行。著名作家郁达夫迎娶了年仅20岁的王映霞,尽管他的原配妻子孙荃还在老家守候。这场婚礼虽然低调,却也算得上门当户对,毕竟王映霞有着"杭州第一美女"的美誉。 然而,就在郁达夫与王映霞沉浸在新婚的喜悦中时,远在老家的孙荃却在独自受苦。她已经为郁达夫生下三个孩子,第四个孩子也即将出世。但由于难产,孙荃在生产过程中几度昏迷,差点丧命。而那个本应该陪伴在她身边的丈夫,却在上海与另一个女人拥抱在一起。 郁达夫对孙荃的遭遇丝毫不知情,更不会在意。他早已厌倦了这个小脚老婆,对她的才情也视而不见。在他眼中,王映霞才是他的真爱,是他灵感的缪斯。为了追求爱情,他可以不顾一切,哪怕是背叛妻子,抛弃孩子。 这场婚姻的背后,是郁达夫对旧式婚姻的反叛,对自由恋爱的向往。但他却忽略了最基本的道德操守,忘记了对原配妻子的承诺。孙荃虽然深爱郁达夫,但她的卑微和隐忍换来的却是丈夫的背叛。在这场三角关系中,受伤最深的无疑是孙荃。 王映霞的心情在面对郁达夫的情书时充满了矛盾与挣扎。在这个复杂的情感世界里,她站在十字路口,身处两种选择之间:一方面是郁达夫那令人心动的文字和深沉的爱,另一方面是她自己未来生活的不可预见性。郁达夫的信件总是带有某种强烈的诱惑,既是一种情感的表达,也是一种理想化的生活承诺。他说:“人生只有一次婚姻,结婚与情爱有微妙的关系,你需要想清楚自己愿意成为家庭的奴隶,还是愿意做一个自由的女王。”这样的言辞充满了理想主义,甚至有些不切实际,但它触动了王映霞内心的某种渴望——那种自由、独立、无拘无束的生活。 然而,从理性角度来看,郁达夫的这些话显然有许多漏洞。他言之凿凿地说,人生只有一次婚姻,但郁达夫自己正面临着一段婚姻的结束,并计划着第二次婚姻的开始。谁能保证结婚后的生活就会保持完美无瑕?每个女人都会面临婚姻中的责任与角色转换,家庭主妇的形象,孩子的负担,生活的琐碎,这些都是每一个婚姻中无法回避的事实。而郁达夫所谓的“自由女王”形象,实际上是一种理想化的生活状态,远离了现实中的责任和挑战。然而,王映霞在深深的爱意和浪漫的期待中,忽略了这些不完备的理智分析,她被郁达夫的话语深深打动,也许更因为她渴望逃避婚姻中的传统束缚,渴望寻找一份真正属于自己的自由。 郁达夫的魅力不仅仅体现在他的文字和理想化的承诺上,还在于他在某种程度上代表了那个时代知识分子的反叛精神。他的生活方式、他的态度,他那种超脱的情感观念,都让王映霞觉得与他结婚,仿佛是对世俗规范的一次反抗,是一种追求理想与自由的象征。这种迷人的气息,使她最终决定和郁达夫携手,快速从恋爱步入婚姻。 然而,这段婚姻并不像郁达夫的信中所描绘的那样充满自由和浪漫。尽管两人因共同的文学背景和情感纽带走到了一起,但婚后的生活渐渐暴露出许多现实问题。王映霞曾在自传中写道,虽然两人生活相对宽裕,每月的开支达到200元银洋,这样的家庭水平在当时已经算是中等以上,但她的幸福感却在日常琐事中消磨殆尽。她描述家庭生活时提到,“100元用之于吃”,物价便宜,银洋1元可以买一只大甲鱼,也能买60个鸡蛋,看似生活无忧,但这背后却是郁达夫的生活方式与婚姻中的冷漠逐渐暴露出来。两人之间的理想与现实,终于发生了巨大的偏离。 王映霞对这段婚姻的理想化期待,最终被现实击碎。在两人的结合一度成为文坛佳话时,王映霞充满了对郁达夫的敬仰与依赖,但随着时间推移,婚姻中的困境逐渐浮出水面。郁达夫的生活态度和行为方式开始显现出更多的自私和冷漠,王映霞渐渐意识到,这段关系并未如她想象的那般美好。她的生活与她所期待的自由女王形象相去甚远,反而充满了家庭主妇的琐碎与束缚。 王映霞最终的决定,不仅仅是对自己情感的选择,更是对一种理想与现实的深刻反思。在这段婚姻中,她的自由与梦想被束缚,逐渐从对郁达夫的盲目崇拜转变为对婚姻生活中责任与角色的深刻理解。尽管郁达夫给予了她曾经难以抗拒的爱情与理想化的自由承诺,但她最终明白了,婚姻不仅仅是情感的结合,更是一种责任与现实的接受。