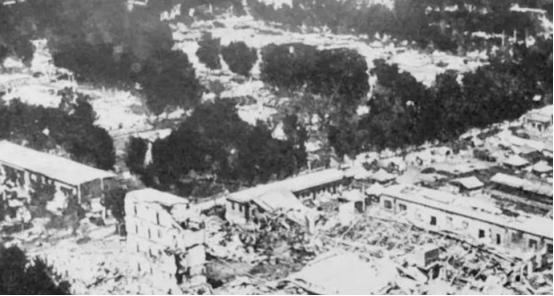

1975年2月,毛远新给营口、海城县的群众们下了一个死命令:所有人晚上必须睡马路!这个命令救了十几万人民群众。 毛远新的父亲毛泽民早逝,母亲朱旦华独自抚养他长大。 在毛远新五岁那年,他和母亲终于在党中央的帮助下,从敌人的监狱中获释,并回到延安与毛主席团聚。 毛远新从小聪慧,深受毛主席宠爱,进入学校后,他的成绩总是名列前茅。 他顺利保送进入了当时极具声望的哈军工学习。 然而,毛主席却建议他放弃保送资格,通过自己的努力去考取理想的大学。 毛远新采纳了这个建议,参加了高考,并凭借优异的成绩考入了清华大学。 尽管最终转学至哈军工学习,他依然保持了低调务实的作风,与其他高干子弟相比,过得非常朴素。 毕业后,毛远新并未选择回到北京机关工作,而是响应毛主席的号召,主动要求到条件艰苦的云南山地部队。 在这里,毛远新常常需要挑水几十里,蚊虫肆虐。 然而,毛远新不畏艰难,始终保持着吃苦耐劳的精神,迅速成长为部队的技术骨干。 1975年,毛远新已经在辽宁省革委会担任副主任一职。 那时,辽宁海城一带地震频繁,地震局已经发布了预警,表示海城、营口一带将发生较大规模的地震。 就在2月4日,海城发生了前所未有的强震。 早在前一天,省内已接到地震预报。 毛远新和地方领导在接到预警后,迅速召开紧急会议。 会议讨论中,许多人担心由于地震发生的时间无法准确预测,提前让群众走出家门,会使他们遭受冻病。 但是,毛远新认为,群众的生命安全必须放在第一位。 在此后的决策中,毛远新要求全体居民无论白天黑夜,都要从室内迁移到空旷地带,哪怕是在寒冷的冬夜。 这一决定在当时引起了不小的争议,但毛远新坚持了自己的意见,并下达了强硬的命令,要求全体干部参与到安置工作中。 群众仍然在干部的组织下走出家门,聚集到空旷的地方。街头的广播声此起彼伏。 由于过去一段时间内已发生多次小震,很多居民并未将此事看作紧急事件,然而在毛远新和地方政府的强力号召下,绝大多数居民都听从了劝告。 早在1970年,国家地震局就开始关注辽宁省的地震活动。 基于历史地震数据、现今地震活动以及断裂带的动态,专家们已经预感到该地区可能发生强烈地震。 根据这些分析,沈阳和营口被确定为地震监控的重点区域。 1974年,国家地震局召开的第二次会议明确指出,渤海北部地区将在1至2年内发生强烈的地震。 此时,1975年1月,辽宁省地震局发现了异常的地震活动,并提出短期预警,预告在2月初,辽东半岛南端可能会发生6级以上的地震。 在地震发生前的几天,营口及周边地区的各级政府已经开始采取紧急预防措施。 全市的工业停产,商业停止运营,医院和学校也开始为可能的灾难做准备。 甚至一些医院将轻伤患者送回家,而重伤患者则被安置在防震帐篷中。 此外,地方政府还通过广播通知市民提前撤离,并要求大家远离易倒塌的建筑物。 乡村地区的政府则利用大喇叭在露天播放电影。 2月4日零点30分,辽宁地震局再次发布了临震预报,提醒全省居民做好防震准备。 随后,当天傍晚的地震爆发前,许多人都注意到在营口的天空中,出现了不同色彩的光球,从地下冒出粉红色光球的现象引发了居民的警觉。 虽然这场地震的震中位于营口县,但震源深度较浅。 震中地区的建筑物在地震的冲击下大多出现了不同程度的损坏,尤其是一些老旧建筑的抗震能力较差。 然而,由于大部分居民已在预警后疏散到较为安全的地方,震后的伤亡人数远低于预期。 根据估算,如果没有提前的预警和防范措施,海城地区的伤亡人数可能会达到20万人左右。 然而,实际的死亡人数仅为1328人,重伤4292人,轻伤12688人,总伤亡人数为18308人,伤亡率仅为0.22%。 这一数字远远低于邢台、唐山等类似地震的伤亡率。 海城地震的成功预警成为了世界地震学界的一个重大突破。 美国的地震专家雷利教授在考察了震后情况后充分肯定了中国在地震预警方面的成就。 但地震预测的发生涉及到众多复杂的地质因素,目前科学家们还未能完全掌握如何精确预测地震的时间、地点和规模。 地震预测不仅面临技术上的挑战,还需要大量的资源投入,包括监测设备、数据分析、人员培训等。 虽然他心中也有疑虑,担心误报可能带来不必要的恐慌,但他依然坚持执行了预报。 这一举措得到了毛主席的肯定。 毛主席曾在晚年与毛远新谈及此事,询问他为何如此坚定地依赖于预报,毛远新坦言,尽管心存不安,但最终他仍选择相信地震预报并做出应急反应。 毛主席认为为了人民的生命安全,做出果断决策无可厚非。 参考文献:[1]毛远新今何在[J].党政论坛,1993(7):25-25