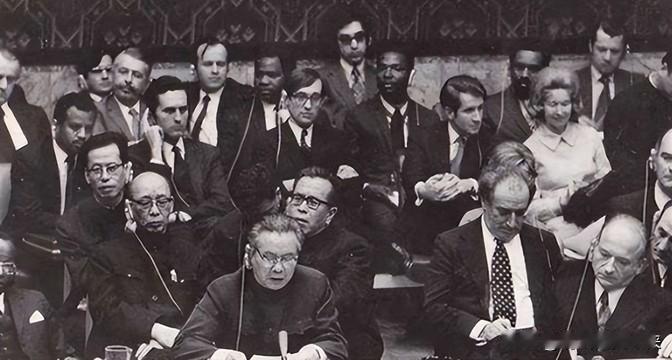

1985年,中国驻阿尔巴尼亚大使馆搬迁时,在新馆舍竟挖出35枚窃听器,还都是“中国制造”!奇怪的是,当时的仪器没扫出来,反而是墙上的一根看起来并不起眼的电线露出了端倪。 在寂静的办公室内,中国驻阿尔巴尼亚大使馆的工作人员们正忙碌着。墙壁上挂着的是1985年的日历,日期停留在搬迁的前夕。这个时期,中阿两国虽然关系尚佳,但中国政府内部对于阿尔巴尼亚的真实意图始终抱有戒心。 中阿两国的交往可以追溯到1954年,当时新中国刚刚成立不久,百废待兴。在随后的24年里,中国向阿尔巴尼亚提供了总计100亿元人民币的援助,这个数字在当时是一个惊人的数额。 这些援助包括了工业项目、农业技术、军事装备等多个领域。特别是在1961年苏联撤销对阿尔巴尼亚的一切援助后,中国依然坚持对阿援助,展现了社会主义阵营内的团结互助精神。 然而国际关系从来都不是单纯的付出与回报。1971年,在阿尔巴尼亚的积极推动下,联合国大会通过了"两阿提案",帮助中国重返联合国,这被视为中阿关系的巅峰时刻。 进入70年代后期,阿尔巴尼亚的索求开始变得无度,这让中国政府逐渐感到不安。最终,中国不得不停止了对阿尔巴尼亚的援助计划。 就在这种微妙的氛围中,1983年8月,新任驻阿大使郗照明抵达了阿尔巴尼亚首都地拉那。在机场上发生的一幕,让这位经验丰富的外交官立即警觉起来。 阿方外交部礼宾司司长在机场迎接时,突然提出一个不同寻常的要求:希望中国大使馆在三天内搬迁到一处新馆址。这个要求不仅超出了外交惯例,更违背了基本的逻辑。 使馆搬迁是一项复杂的工作,需要充分的准备时间。其次,新任大使甚至还没有递交国书,就要求如此仓促地搬迁,这在外交史上都是极为罕见的。 面对阿方突如其来的搬迁要求,郗照明立即向国内发出了警报。在等待上级回复的同时,他对阿方提出了明确要求:必须先对新馆舍进行全面考察。 经过一个多月的等待,国内派来的安检人员终于抵达地拉那。初步检查发现,新馆舍确实存在诸多问题,根本不具备基本的办公条件。 中方随即向阿方提出了十项整改要求,涉及院落、大厅等多个区域。阿方虽然表现出不情愿的态度,但最终还是同意了这些整改条件。 半年后,整改工作基本完成,阿方再次催促中方尽快搬迁。考虑到两国关系的复杂性,中方决定派出新一轮的安全检查专家组,对整个馆舍进行彻底检查。 这次检查采用了最先进的设备,但奇怪的是,常规的电子检测设备并没有发现异常。直到一名经验丰富的专家注意到墙壁上一根不同寻常的电线。 这根电线表面上看起来很普通,但其走向和固定方式都与正常线路不同。专家们决定顺着这根线路深入调查。 在小心翼翼地剖开墙体后,专家们震惊地发现,在厚重的水泥和钢筋包裹之中,藏着一个精密的窃听装置。更令人意外的是,这个装置背面赫然印着"中国制造"的字样。 这个发现立即引发了更大范围的检查。专家们封闭了所有门窗,确保检查过程不被外界发现。在接下来的几天里,类似的窃听装置不断被发现。 这些窃听器主要分布在机要室、研究室、会议室等重要场所,数量多达35个。它们全部都经过精心伪装,被埋藏在墙体最深处,如果不是那根可疑的电线,很难被发现。 每一个窃听器都采用了当时最先进的技术,不仅体积小,而且传输距离远,收音效果好。更具讽刺意味的是,这些设备确实都是中国制造的产品。 这些窃听器的安装位置显示出安装者对中国使馆的内部结构非常了解。它们被安置在最容易收集重要信息的位置,特别是在外交人员经常讨论机密事务的场所。 随着调查的深入,专家们发现这些窃听器构成了一个完整的监听网络。每个设备都可以独立工作,即使其中一个被发现,其他设备仍然可以继续运行。 在发现窃听器后,中国外交部立即召开了紧急会议,讨论如何应对这一严重事件。经过慎重考虑,中方决定采取克制而理性的处理方式,避免将事态进一步升级。 这个决定体现在后来制定的"四不"方针上:不过分重视、不予置理、不与之论战、不主动恶化关系。这种处理方式展现了中国外交的智慧和大国风范。 为了保留证据,整个排查过程都进行了详细的拍照和录像记录。这些资料不仅成为外交档案的重要组成部分,也被用作外交人员安全教育的教材。 在拆除窃听器的过程中,阿方也察觉到了不对劲。他们多次派人以检查电路、查看建筑结构等借口,试图进入使馆了解情况。 中方严格执行安保措施,拒绝了所有阿方人员的进入请求。同时,使馆工作人员还发现阿方加强了对使馆的监视,多次出现可疑人员在使馆周围活动。