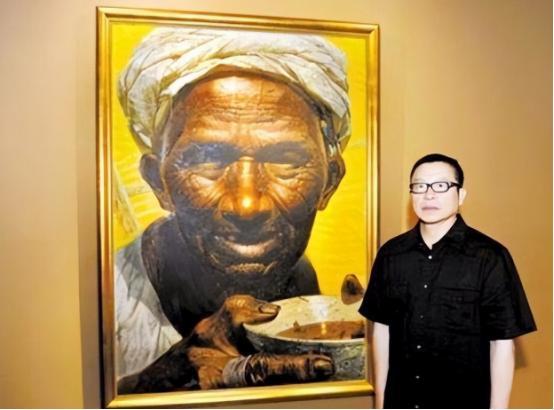

1980年,32岁的大三学生罗中立画了一幅画,立刻被国家收藏,给了他400元。可如今这幅画已经价值3亿,是中国美术馆的镇馆之宝! 罗中立父亲虽是纺织厂的普通工人,但常带领村里孩子外出写生。 在歌乐山中学,罗中立在冬日裸足在田野中写生,还以中国古代读书人的故事激励自己。 1960年他约好的同学未能如期出现,但他得以通过其他途径进入川美学校。 大学时期,罗中立曾短暂地在一所偏远小学担任美术教师。 1980年,大学三年级的罗中立面临第二届全国青年美展。 他决定创作一幅展示中国劳动人民形象的画作,罗中立回忆起一个新年夜,一位破旧衣衫的老人孤独地蹲在墙角。 同时,他还记得那位曾经给他提供住所的老房东邓开选。 他用一个夏天的时间,在学生宿舍里完成了一幅名为《我的父亲》的巨幅画作。 画中的农民有着古铜色的皮肤、布满沟壑的面容以及他那含泪的双眼。 这幅作品描绘了一个农民,原本手持烟卷,后改为圆珠笔。 此画最终被中国美术馆永久收藏,并在艺术市场上以三亿元的价格成交。 罗中立随后创作了《春蚕》。 画中母亲的形象简洁,银白的秀发和布满皱纹的手臂展示了生活的艰辛。 罗中立的艺术探索还包括了《打豹子》等作品,其中他融合了现实主义与西方表现主义的元素。 罗中立的艺术探索始终围绕着乡土和农民这一核心主题展开。 在他的职业生涯中,多位艺术大师的影响对他产生了深远的影响,其中包括20世纪美国超写实主义画家安德鲁·怀斯。 怀斯其对乡村生活的深情描绘在20世纪80年代对中国西南地区的青年油画家们产生了吸引力。 特别是四川美术学院的师生们,他们发现怀斯的作品与四川及周边地区的自然环境有契合。 罗中立受到怀斯的影响,逐渐从苏联绘画体系中脱颖而出。 除了怀斯,罗中立在创作过程中还深受西方现代艺术巨匠巴勃罗·毕加索的影响。 毕加索的立体主义对罗中立的视觉表达方式产生了影响,尤其是在构图和色彩运用上。 罗中立的许多作品中都可以看到毕加索式的几何构造。 在进入美院学习之前,罗中立曾在四川的达县钢铁厂工作过几年。 他通过与农民的直接交流,深入了解了他们的生活状态。 1983年,罗中立创作了《新月》,这幅作品的色调深受毕加索“蓝色时期”的影响。 进入20世纪末和21世纪初,罗中立开始在画面中加入更多的变形和夸张元素。 1983年,他成为公派留学生之一,前往比利时深造。 在欧洲,他广泛参观展览并进行写生。 在那里,他接触到了多样的绘画题材,尤其是伦勃朗和毕加索的作品。 伦勃朗的明暗对比手法和毕加索的创新精神,成为他日后创作的重要参照。 回国后,罗中立将伦勃朗的光影处理技巧与自己关注的乡土题材相结合,特别是在《故乡组画系列》中,他通过光影的运用强化了画面的情感表达。 这种技术的应用一直延续到1995年的《拥抱系列》和2000年的《夜灯系列》,其中,明显可以看到从伦勃朗到毕加索风格的过渡。 罗中立还深受19世纪法国“巴比松画派”的弗朗索瓦·米勒影响。 米勒的作品反映了对农民生活的深刻同情。 他的作品不仅捕捉到了农民劳作的瞬间,还表现了他们的情感。 20世纪末,罗中立从凡·高的作品中,尤其是像《吃土豆的人》这样的早期作品中找到了灵感。 这些作品中的质朴,与罗中立对大巴山地区农民生活的描绘相得益彰。 凡·高对色彩的强烈的情感表达,也在罗中立后期的作品尤其是《索道系列》中得到体现。 除了西方的影响,罗中立的创作亦深受中国传统民间艺术的影响。 他的作品中融入了木刻、剪纸和年画等元素,这些都是他从小接触到的传统艺术形式。 罗中立在探索中国乡土题材的同时,也为其艺术作品增添了独特的文化内涵。 此后,尽管被推荐为院长,他选择坚持艺术创作。直到1997年,面对学院分裂的困境,罗中立不得不担任院长。 在这期间,他引领学院逐步走向繁荣。 参考文献:[1]张琦.乡土油画到丝网版画的转换——以罗中立《父亲》为例[J].河北画报,2024(6):35-37