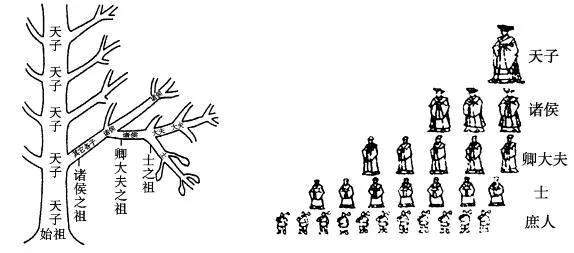

公元前359年,秦孝公任用商鞅进行变法,这一改革被称为“千古一变”。商鞅的变法不仅是战国时期最为彻底的改革之一,还吸收了各国的成功经验,持续时间长、覆盖面广,极大地增强了秦国的国力。 商鞅将秦国从封建领主制转变为集权体制,犹如“凤凰涅槃”,集中资源,激发民众的生产潜力和战斗意志。秦国人民在集体意志的引导下,迅速在战国的竞争中脱颖而出,为统一六国奠定了基础。 那么,秦孝公为何要进行如此激烈的改革? 首先,秦国当时被视为“西方蛮夷”,在中原各国眼中毫无地位。诸侯们对秦国的轻视达到极点,秦人的生活方式被认为不文明,甚至在城濮之战中,秦国作为参战国却未能获得应有的尊重。 其次,秦国面临生存危机。自秦穆公失去霸权后,晋楚两国一直主导中原,秦国内乱频繁,国君被杀、被驱逐,导致国力大损。虽然其他国家纷纷变法强盛,秦国却仍在苦苦挣扎。 秦孝公即位时,接手的是一个动荡不安的国家。为了争取和平,他不得不向强大的魏国妥协。孝公意识到,人才是强国之本,于是颁发求贤令,商鞅应召而来,成为改革的主导者。 商鞅的变法分为两个阶段(公元前359年和350年),主要措施包括: 废除世卿世禄制,奖励军功:贵族需依军功重新确定地位,平民也有机会因军功封侯。 推行编户和保甲连坐制度:臣民重新编组,变为国君直接管理,人人互相监督。 施行县制,取消世袭制:全国设为三十一个县,县官由国君任命,强调“唯才是举”。 允许土地买卖,重农抑商:鼓励生产,努力者可免除徭役,懒惰者则沦为奴婢。 统一度量衡,公布法令:法令面前人人平等,焚烧儒家典籍,刑法不分贵贱。 商鞅的变法迅速见效,使秦国赢得了诸侯的尊重,并在战争中屡次获胜。然而,变法触动了贵族利益,秦孝公去世后,商鞅被指控谋反,最终遭到车裂之刑。尽管如此,变法的成果仍然得以保存,助力秦国逐渐崛起,最终统一六国。 需要指出的是,商鞅变法虽然实现了富国强兵的目标,但其背后是为实现霸权而采取的极端措施。这种高度集中人力物力的做法,使秦国几乎变成了一个兵营,短期内虽有成效,但终究难逃被下层起义推翻的命运。正如古人所言:“水能载舟,亦能覆舟”,变法的得失之间,始终存在着微妙的平衡。