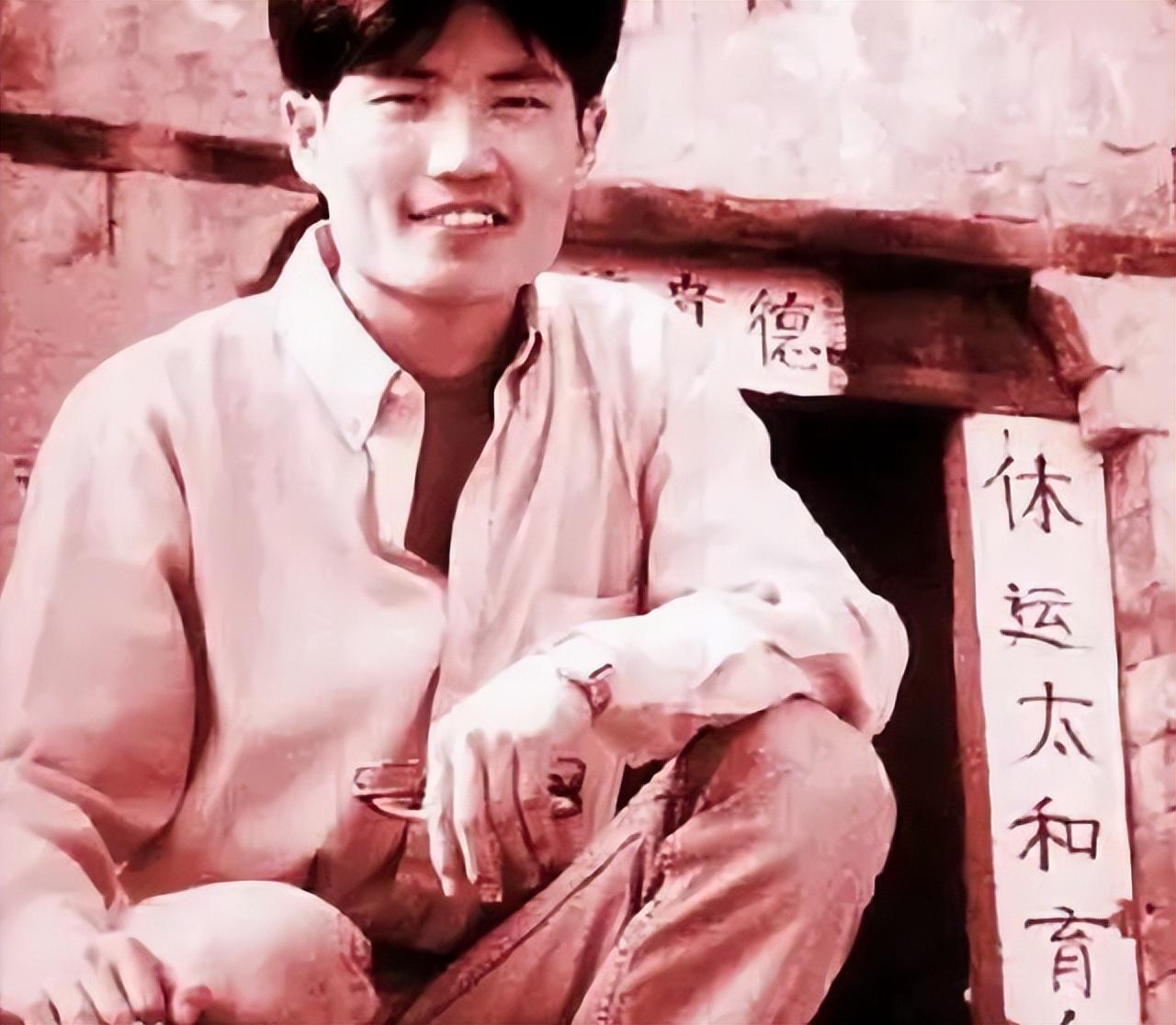

不要打头,不要打出血,打死也没事!2003年广东一大学生因三证不全者被关入收容所,工作人员吩咐收容者的头头:“半个小时以后,狠狠地打!不要打头,不要打出血,打死也没事。”不久他又被另一名工作人员用警棍殴打。 2003年的广州躁动不安,经济狂飙突进,城中村的霓虹灯闪烁着欲望的光芒。然而在这繁华的表象之下,一个年轻的生命悄然陨落,如同被巨浪吞没的沙砾,几乎无人察觉。这个名字后来却震动了整个中国——孙志刚。 孙志刚出身湖北农村,家境并不富裕,但他心中燃烧着艺术的火焰对绘画有着近乎执着的热爱。14岁那年他考上了团风一中,正式开启了自己的绘画之路。老师们都认可他的天赋,也欣赏他对待艺术的纯粹态度——既不把它高高供奉,也不将其视为纯粹的谋生工具。 他规划着先用绘画养活自己,再追求更高的艺术境界。这朴素的梦想如同他手中的画笔,描绘着未来无限的可能。大学毕业后他南下深圳,之后又来到广州,成为一名服装公司的平面设计师。 2003年3月来到广州还不到一个月的孙志刚,租住在城中村一间简陋的出租屋里,努力适应着大城市的生活节奏,并对刚刚兴起的互联网充满好奇。谁曾想到命运的齿轮已经开始转动,将他推向深渊。 3月17日晚孙志刚像往常一样去了网吧,在那个年代网吧是年轻人接触新世界的窗口,然而这次出门却成了他人生的转折点,因没带身份证,他在街上被巡逻的民警拦下。这原本只是一次例行检查,却因孙志刚没带证件而变得复杂起来。 他被带回派出所,尽管他解释自己只是暂住,还没来得及办理暂住证,并让朋友带证件来证明身份,但最终还是被送往了收容遣送站。更令人匪夷所思的是,在收容所的笔录中,孙志刚的身份信息被严重歪曲,他成了一个“三无”人员。这粗暴的定性,直接将他推向了命运的悬崖边缘。 收容遣送中转站并非人们想象中的救助场所。它更像一个被遗忘的角落,充斥着混乱和暴力,在这里管理松懈,医疗资源匮乏,各种社会边缘人物混杂在一起,形成了一个失控的微型社会,孙志刚的噩梦才刚刚开始。 他感到恐惧和不安,声称自己有心脏病希望去医院治疗,这或许只是他寻求更好处境的无奈之举,因为他并没有心脏病史。然而他并没有被送往医院,而是被送到了收容人员救治站。表面上是救治实则是另一个更加黑暗的深渊。 救治站原本是精神病院的一部分,医疗条件简陋人员配置严重不足,四名精神科医生要负责两百多名病人,其中既有精神疾病患者,也有社会闲散人员。 3月20日凌晨孙志刚看到同病区有人出院家属来接,仿佛抓住了一根救命稻草,他大声呼救表明自己的身份和遭遇。但这求救的举动却激怒了救治站的护工乔燕琴。乔燕琴担心事情败露,便将孙志刚转移到206号房——一个由“房老大”李海婴控制的“重灾区”。 乔燕琴授意李海婴等人对孙志刚进行殴打,并表示:“不要打头,不要打出血,打死也没事。”这句令人发指的话,成为了孙志刚案中最令人心寒的注脚。几个小时后孙志刚被发现趴在床上一动不动,尽管医生进行了抢救,但他最终没能活下来。 最初死亡证明上写的是“脑血管破裂”或“心脏病猝死”。但随着警方的介入真相逐渐浮出水面。法医鉴定显示,孙志刚死于“背部大面积软组织损伤导致的休克”,简单来说就是被活活打死的,这残酷的真相如同重磅炸弹引爆了公众的愤怒。 南方都市的报道将孙志刚案彻底曝光,在社会上引发了轩然大波,人们开始质疑收容遣送制度的合法性和合理性,舆论的压力如同潮水般涌来。 随着案件的调查深入,相关责任人被绳之以法,乔燕琴被判处死刑,李海婴被判处死缓,其他参与殴打的收容人员和护工也受到了相应的处罚。此外涉及渎职的民警、医生、护士等也被追究了刑事责任,广州市公安、卫生、民政等部门的多名负责人也受到了处分。 然而孙志刚案的影响远不止于此。它更像是一面镜子照出了当时社会管理制度的缺陷。许多法学专家开始反思收容遣送制度的弊端,认为它与宪法和法律相冲突,缺乏正当的法律依据。他们联名上书全国人大常委会要求审查并废除这一制度。 在社会各界的共同努力下,2003年6月22日,《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》正式实施,废除了原有的收容遣送制度。这标志着中国社会管理制度迈出了重要的一步,也体现了法律的进步和人权的保障。