在《汉书》中记录了这样一首西汉时期的民歌——《郑白渠歌》,这是一首描写人民群众生产生活的乐府民歌,其词句朴实无华,节奏欢快,热烈讴歌了郑国渠与白渠对渭北地区农业发展的巨大贡献。这首两千年前的民歌是这样唱的:

田于何所?池阳谷口。

郑国在前,白渠起后。

举臿为云,决渠为雨。

水流灶下,鱼跃入釜。

泾水一石,其泥数斗;

且溉且粪,长我禾黍。

衣食京师,亿万之口。

池阳是古地名,在今陕西泾阳西北,为郑国渠起点,西汉在此置池阳县。谷口,又名瓠口,在今陕西礼泉东北,是白渠起点,西汉在此置谷口县。“池阳谷口”泛指郑国渠、白渠流域。

臿(chā)是铁锹,釜是类似于锅的炊器,盛行于汉代,曹植《七步诗》中说的“萁在釜下燃,豆在釜中泣”就指的是用釜煮豆的场景。

泾河是渭河最大的支流,发源于宁夏六盘山东麓,在陕西高陵陈家滩注入渭河。泾河含沙量较大,古语曰“泾浊渭清”,两河交汇处又有“泾渭分明”的说法。

石(dàn)是古代容量单位,十斗为一石。黍是中国最早被驯化的农作物之一,《诗经·魏风·硕鼠》云:“硕鼠硕鼠,无食我黍。”

整首诗的大意为:我们的农田在池阳、谷口,郑国渠、白渠先后修建,我们举起的臿像云一样遮天蔽日,开挖出了这两条大渠,引来的水像雨一样灌溉了农田,滋养了两岸的生灵,让这里成为了鱼米之乡。一石泾河水中就有几斗泥,所以这样的水既能灌溉,又能施肥,我们的禾黍长势旺盛,才能供养京城亿万人口的衣食。

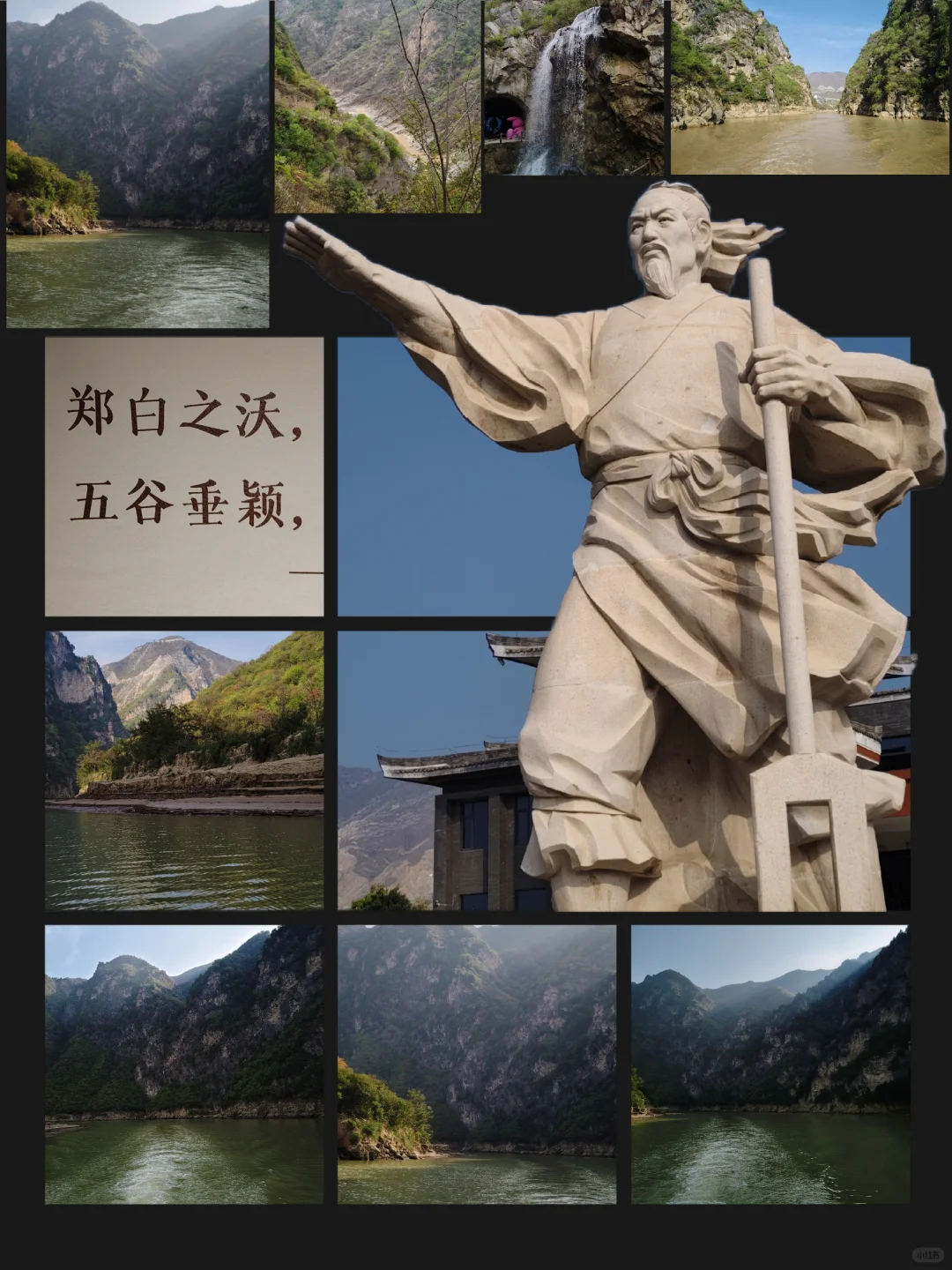

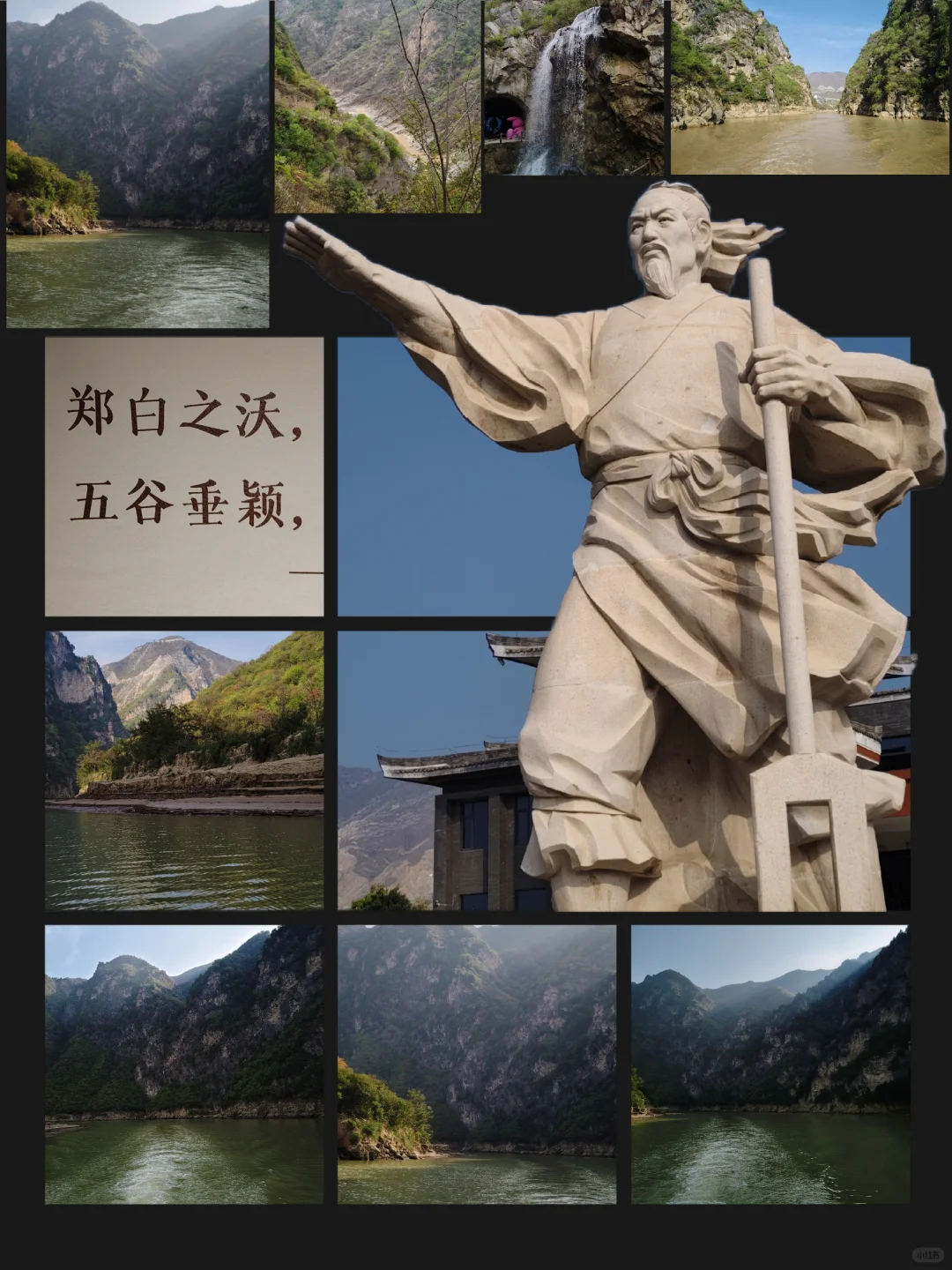

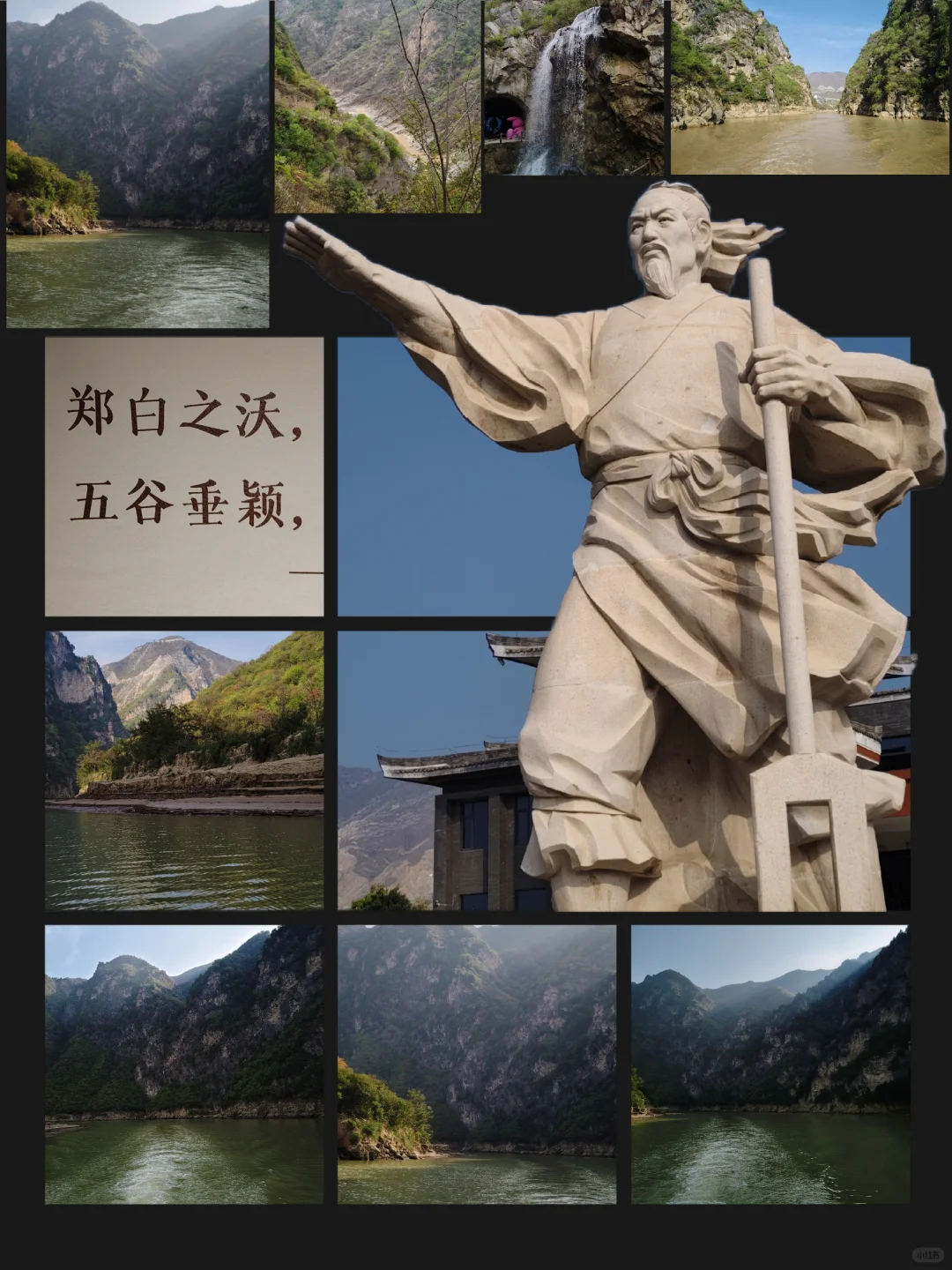

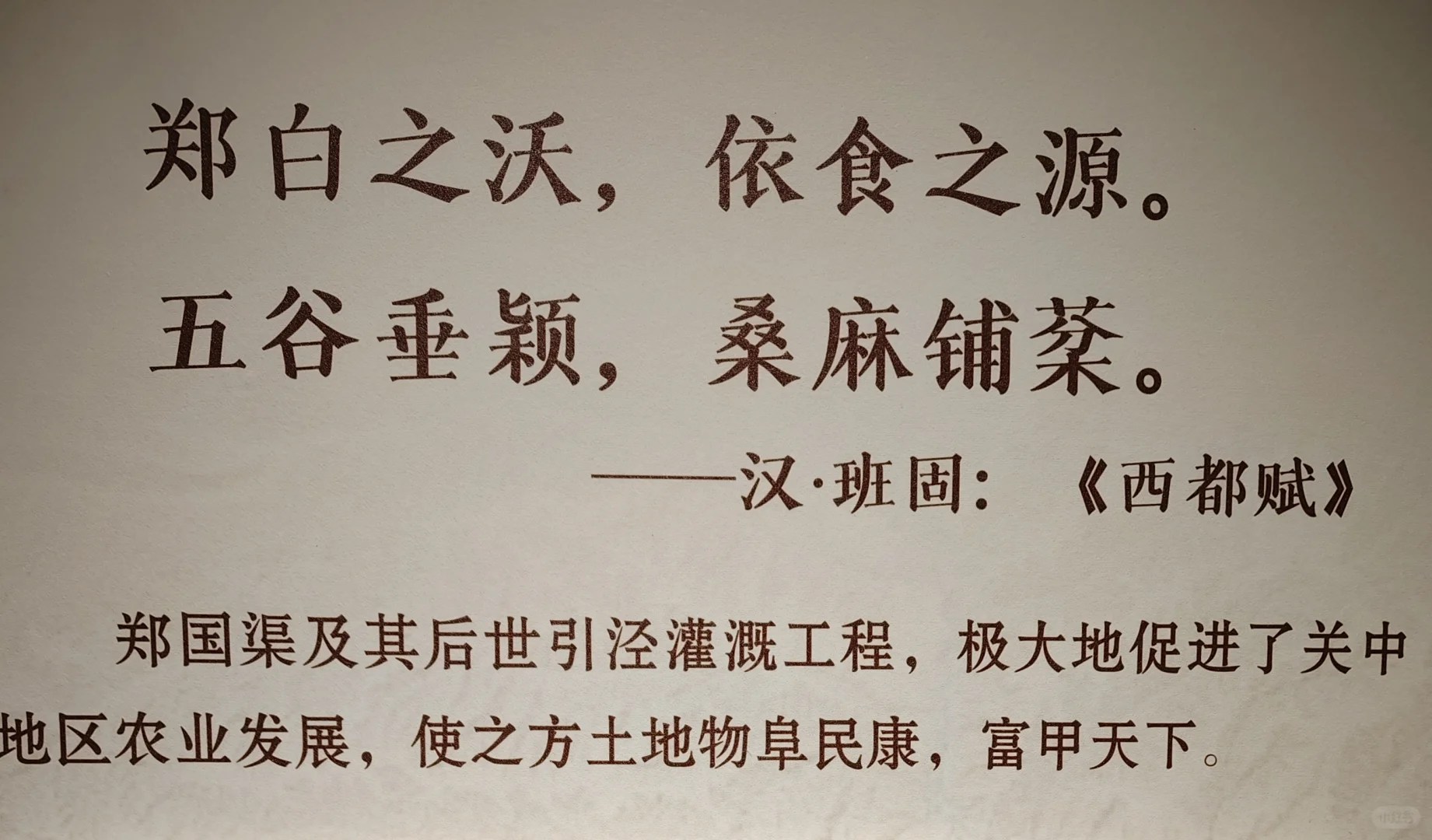

秦王政十年(前237年),韩国水工郑国主持建成郑国渠,渠长300余里,灌溉面积280万亩,使关中成为沃野,秦国因此而富强。汉武帝太始二年(前95年),太中大夫白中主持穿郑国渠,引泾水分注泾阳、三原、临潼诸县,灌溉农田4500余顷,进一步促进了渭北地区的农业生产。