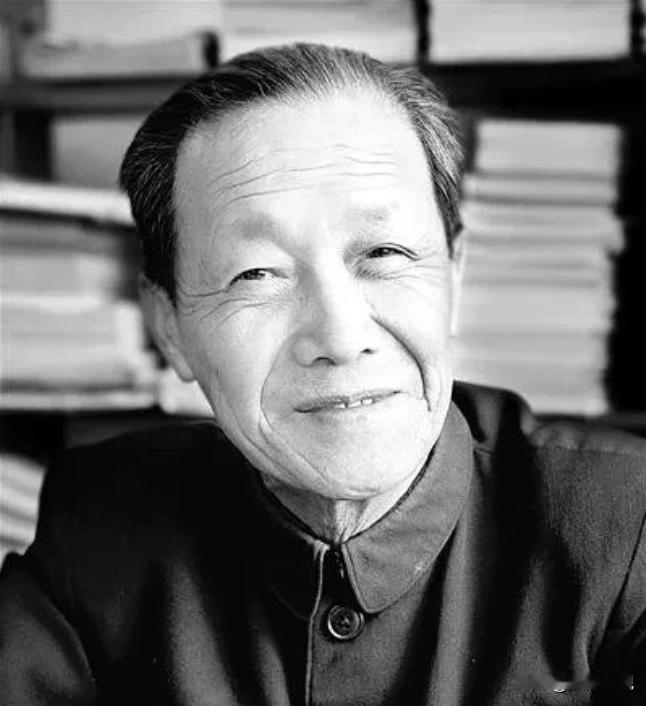

1982年,黄纬禄被送入医院,几乎消瘦得面目全非,然而,更让人匪夷所思的是,竟然同时检测出了多种疾病:输尿管结石、十二指肠溃疡、心脏病…… (来源:中国航天报:黄纬禄:“导弹人生”写忠诚) 1982年10月12日,渤海湾。 此刻,所有人的目光都聚焦在那条跃出水面的“火龙”——巨浪一号潜地导弹,它承载着中国几代人的期盼,也承载着一个老人近乎偏执的梦想。 这个老人,名叫黄纬禄。 时间倒回到40多年前,1937年,日本全面侵华战争爆发了。 看到国家山河破碎,人民生活苦难,黄纬禄心中燃起了强烈的愤怒。 他明白,国家弱小就会受欺负,落后了就会被人看不起。 那时候,他心里种下了一个“科学救国”的想法。 1943年,黄纬禄跨越大洋,前往英国求学。 虽然在国外求学,但他始终没有忘记祖国正在经历的困难。 伦敦的天空中,德国的V1和V2导弹发出的轰鸣声让黄纬禄感到非常震惊。 这些“钢铁怪兽”所展现出的强大威力,让他意识到导弹技术对于一个国家的重要性。 “我们也要有自己的导弹!” 这个念头,在黄纬禄心中愈发强烈。 1947年,黄纬禄在伦敦大学拿到了硕士学位。 面对英国多家公司的优厚待遇,他毅然选择回国,将个人命运与国家命运紧紧联系在一起。 1956年,黄纬禄与钱学森等科学家一起,隐姓埋名,奔赴荒凉的戈壁滩,开启了中国导弹事业的筚路蓝缕。 “1059”、东风一号、东风二号…… 一枚枚导弹拔地而起,直冲云霄,标志着中国导弹技术从无到有,从仿制到自主研发的巨大飞跃。 对黄纬禄而言,这只是一个起点。 1960年,美国成功发射了“北极星”潜地导弹,这让黄纬禄感到压力山大。 那时候,美国的核潜艇经常在中国附近海域出没,炫耀实力,这让黄纬禄感到非常屈辱。 一定要把中国的固体导弹研制出来! 五十多岁的黄纬禄再次担起重任,一头扎进了荒凉的沙漠深处。 固体潜地导弹的研制,是一条充满荆棘的道路。 技术封锁、资金短缺、经验不足…… 各种难题接踵而至。 为了模拟潜艇水下发射条件,需要建造一个巨大的水池,这对于当时经济拮据的中国来说,无疑是一个天文数字。 “有没有更经济、更高效的方法?” 黄纬禄苦思冥想,最终提出了“台、筒、艇”三步发射的试验程序。 将原本需要在水池中进行的试验,分解为在发射台、陆上发射筒和舰艇上分阶段进行,大大降低了研制成本和时间。 在黄纬禄的带领下,整个团队夜以继日,攻坚克难,经历了无数次失败和挫折,终于迎来了曙光。 1982年10月12日,巨浪一号潜地导弹成功进行了试验。 这次巨大的声音,标志着中国成为了世界上第五个掌握潜射导弹和水下发射战略导弹技术的国家,也意味着中国真正拥有了二次核打击的能力。 “假如还有来生,我还要搞导弹……” 这是黄纬禄临终前留下的最后一句话。 他食言了。 因为他从未离开。 他的精神已经深深植根于中国航天事业,鼓舞着一代又一代的航天人不断努力,创造新的奇迹。 黄纬禄,这位为中国导弹事业奉献一生的老人,他的名字,将永远镌刻在中国航天的丰碑之上!