种姓制度并不是印度文明独有的。在东亚、东南亚、西亚以及西非等地区,都有类似种姓制度这样的划分。

古代波斯的种姓制度就和印度非常相似。他们有着相同的祖先,都是印欧部落雅利安人的后代。古代波斯也有四个等级,分别是僧侣、武士、文官和平民。前三个阶层的人,都是外来的雅利安人,在社会上地位和身份较高。而第四种则是当地的原住民,地位很低。

古代朝鲜从11世纪开始到近代之前,也实行六个等级的种姓制度。最高是两班(分为文班和武班),是古代朝鲜的贵族阶级。下个层级是中人,属于社会上的富裕阶层。再下是常民,是有些资产的农民,或者城市居民。在常民之下,还有代表下等百姓的贱民阶层,以及白丁阶层,是那些一无所有的百姓。这五等都还是自由民,还有第六等人,就是奴婢,是没有人身自由的。

其实这些种姓制度,或者类似种姓制度的社会划分都有一些共同的特征。任何社会等级制度如果具有了这六个特点,都可以算作广义上的种姓制度社会。

第一,根据出生划分阶层;

第二,各阶层有明显的高低等级之分;

第三,各阶层有社交限制;

第四,各阶层的居住地是彼此隔离的;

第五,各阶层有不同的职业,而且通常是子承父业;

第六,各阶层之间禁止通婚。

这六条标准,其实很多早期文明的等级划分制度都符合。既然种姓制度在很多国家都存在。为什么一说到种姓制度第一个想到的是印度呢?因为印度的种姓制度持续时间最长、影响最大,而且至今还在印度社会中具有影响力。

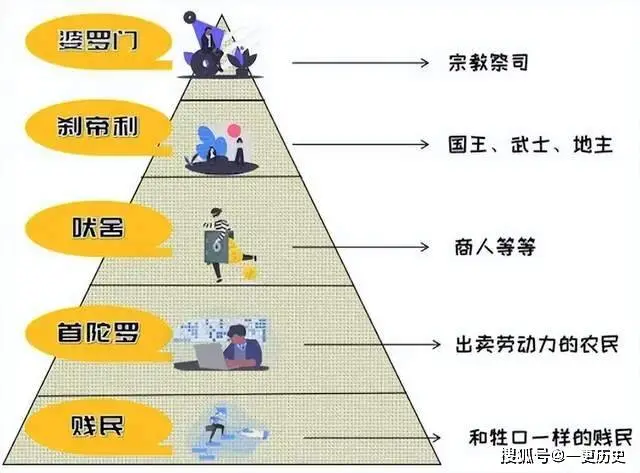

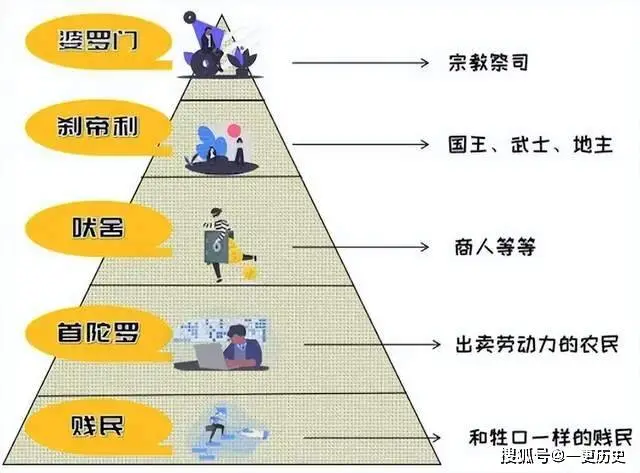

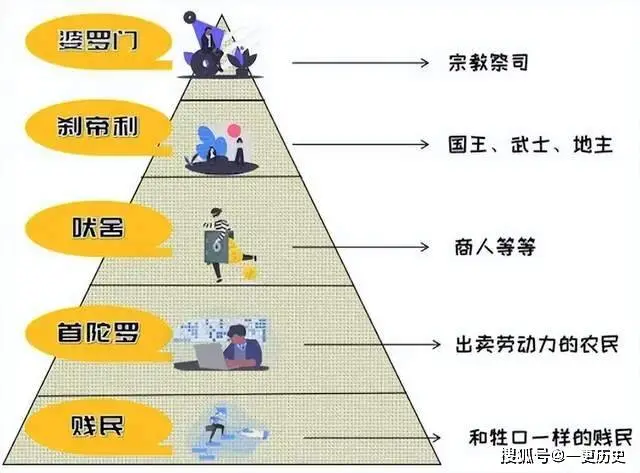

印度的种姓制度,也被称为瓦尔那制度。吠陀文明重视内心修养和灵魂归属,因此在印度社会,作为僧侣的婆罗门地位最高。同时,婆罗门阶层也是印度的知识阶层。印度的神庙长期扮演着学府的角色。在印度的政府中,婆罗门阶层也经常担任要职。印度的婆罗门阶层并非中国的和尚,他们可以结婚生子,也可以追求现世的功名利禄。

第二个阶层是刹帝利,是贵族和武士阶层,他们在吠陀文明的建立过程中发挥了重要作用。刹帝利和婆罗门同属于高种姓。他们都不需要交税,由低种姓的人供养。

第三个阶层是吠舍,是普通劳动者,最早基本上都是农民或者牧民。后来,他们中的有些人成为了大商人和地主,过上富裕的生活。但是吠舍的社会地位,并不会因此而提高。

不过,吠舍虽然社会地位较低,而且需要交税供养高种姓的人,但他们还算是印度社会中的体面人,和婆罗门、刹帝利都属于再生族。