唐代在国力昌盛的前期一直实行颇为开明的民族政策和外交方针,不仅提倡胡汉一家、延续自北魏孝文帝以来的民族融合政策,而且积极与周边国家交往,促进双方在政治、经济、文化各方面全方位的交流。

当然不可否认的是,其根本目的在于统治者实现“文治武功,万国来朝”的政治追求,即《全唐诗》所载的“百蛮奉遐赆,万国朝未央”的盛世局面,因为自古以来统治者就将“远人来朝“或“服远”作为德政与盛世的标志之一。

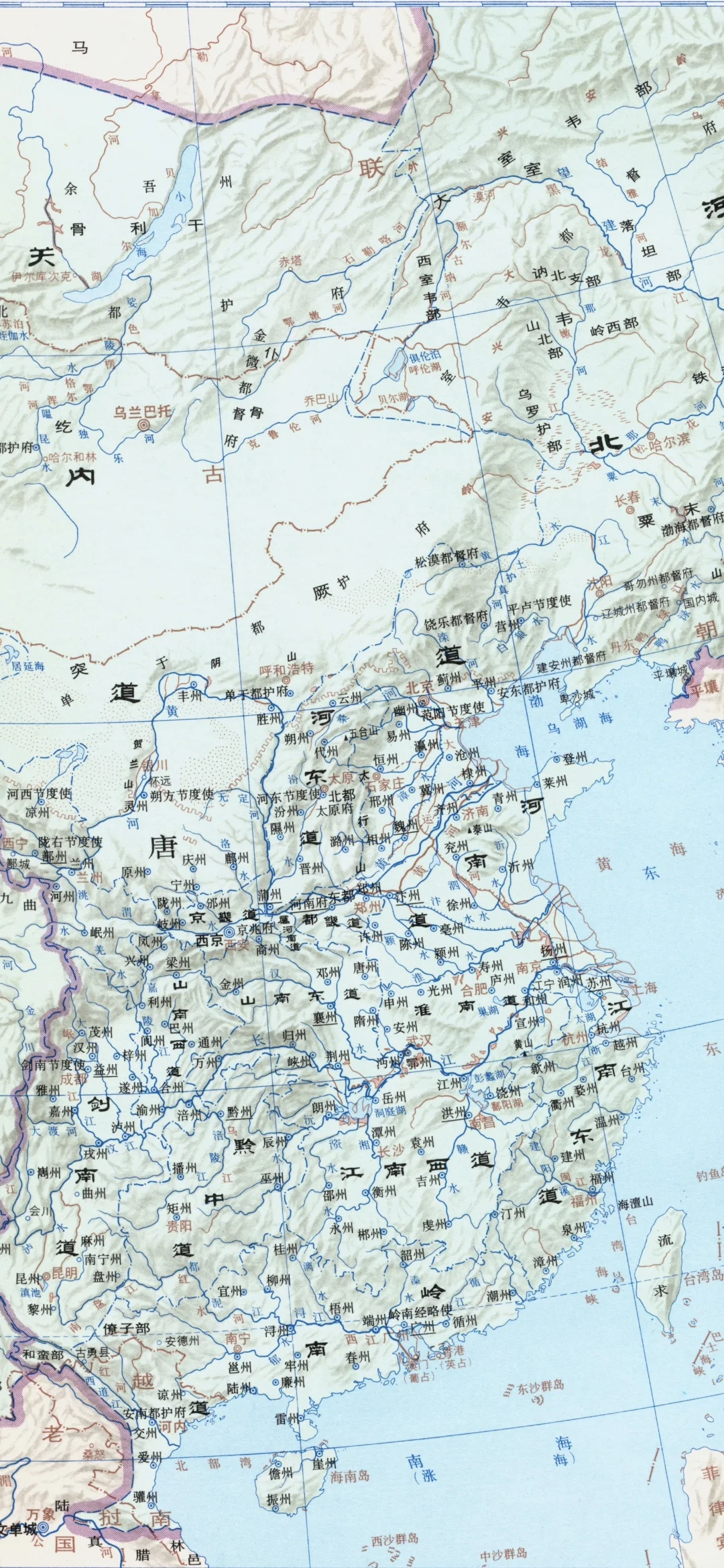

但在客观上,唐朝官方与七十多个国家和地区交往,势必会影响不同国家、不同民族在各方面的民间交往,尤其是促进开展国际贸易,甚至是文化输出,比如朝鲜半岛的新罗与日本就深受唐文化影响。

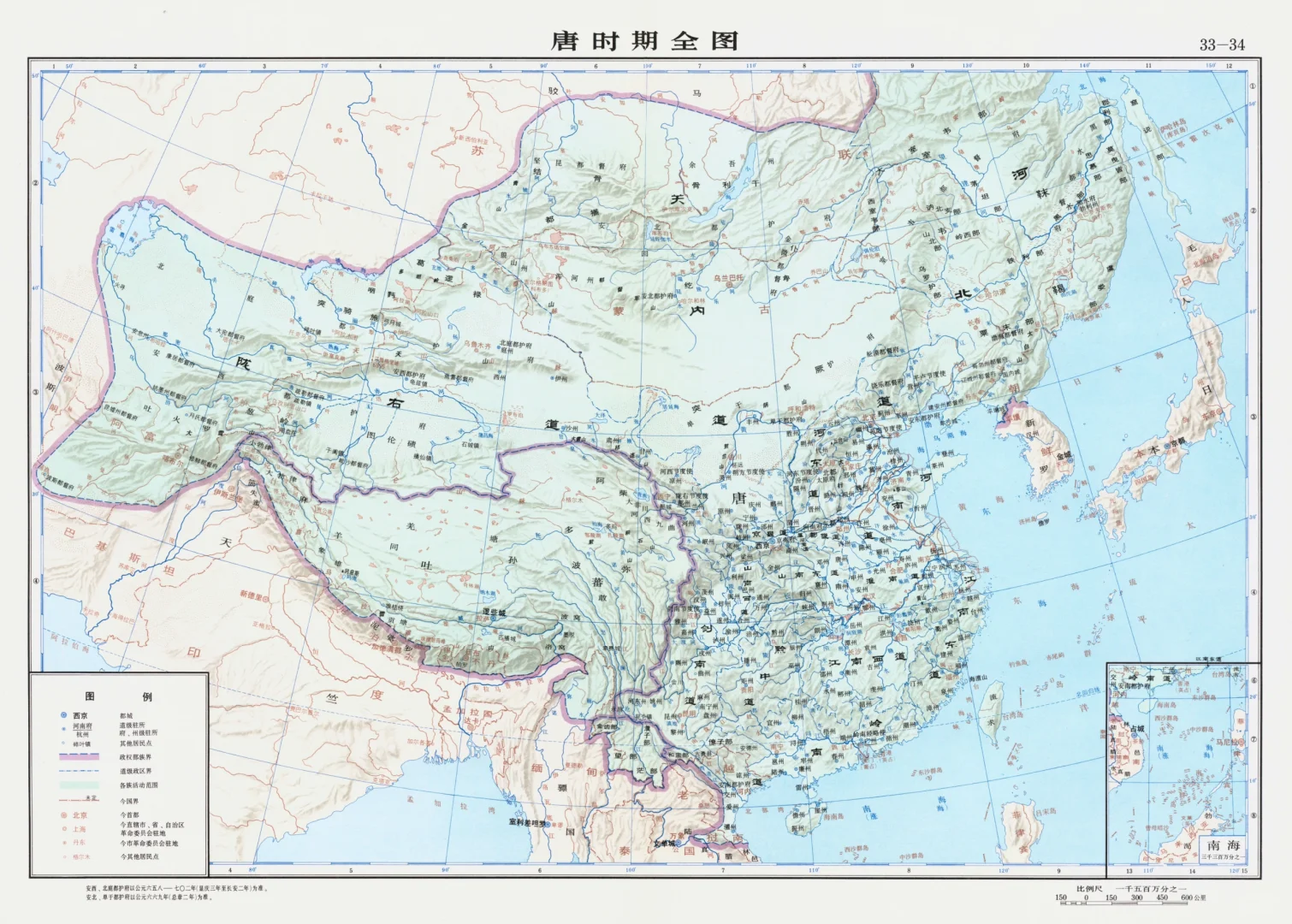

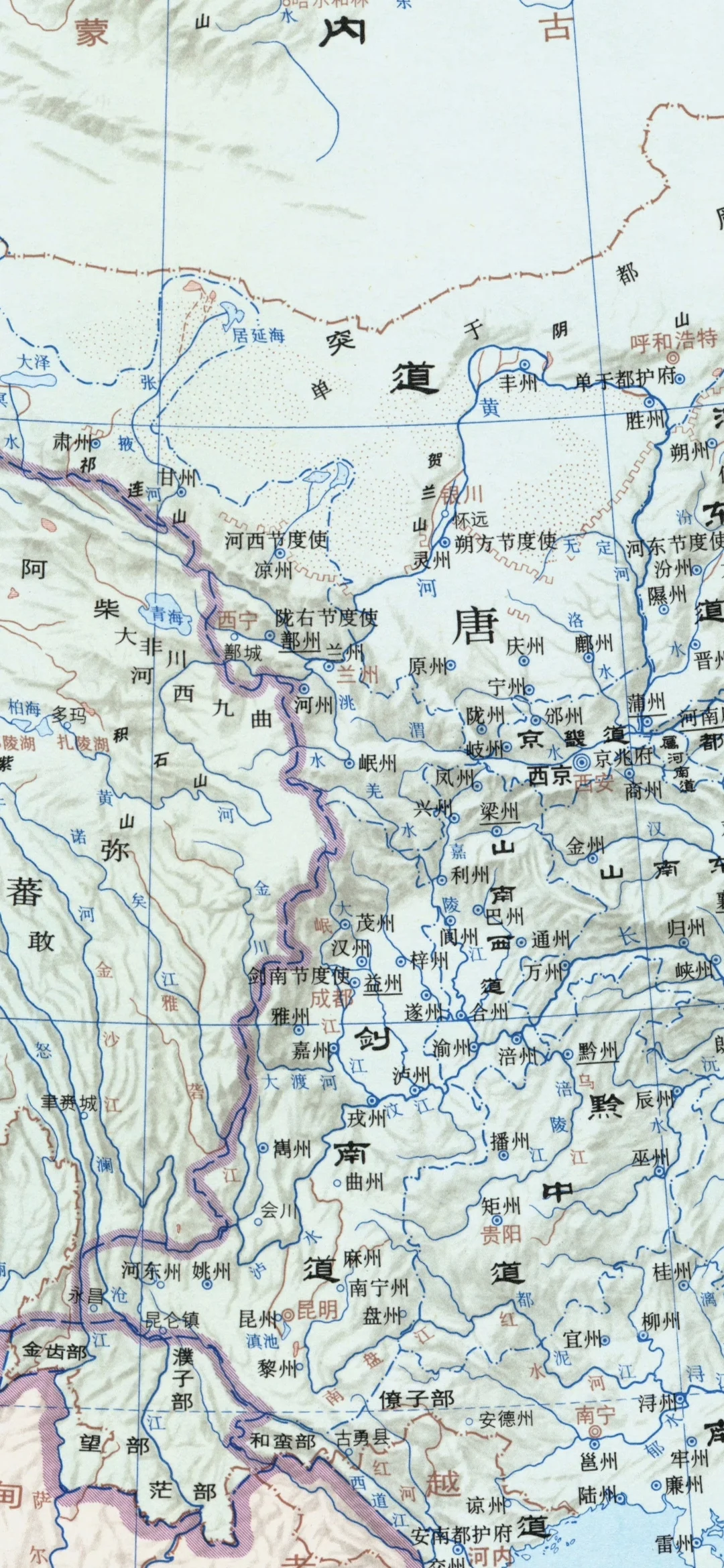

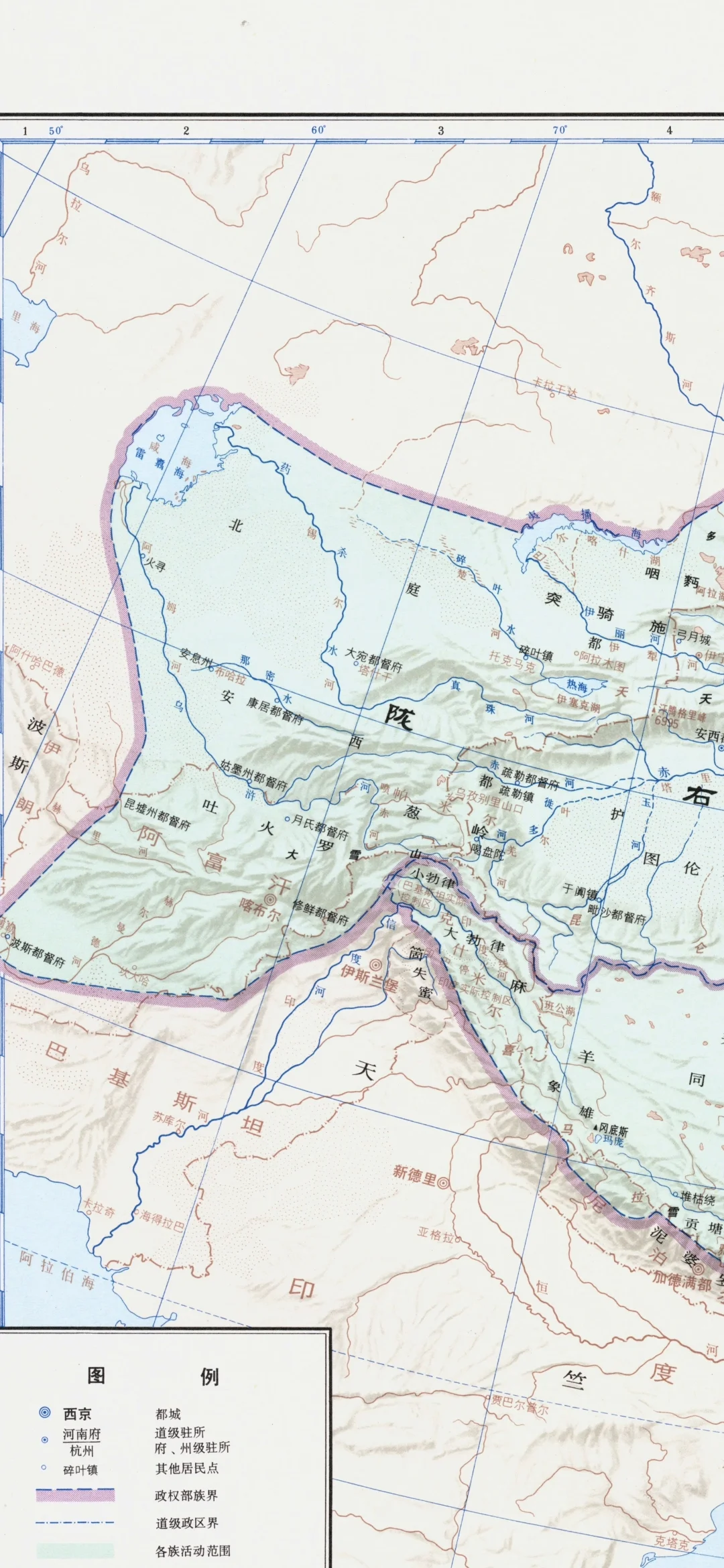

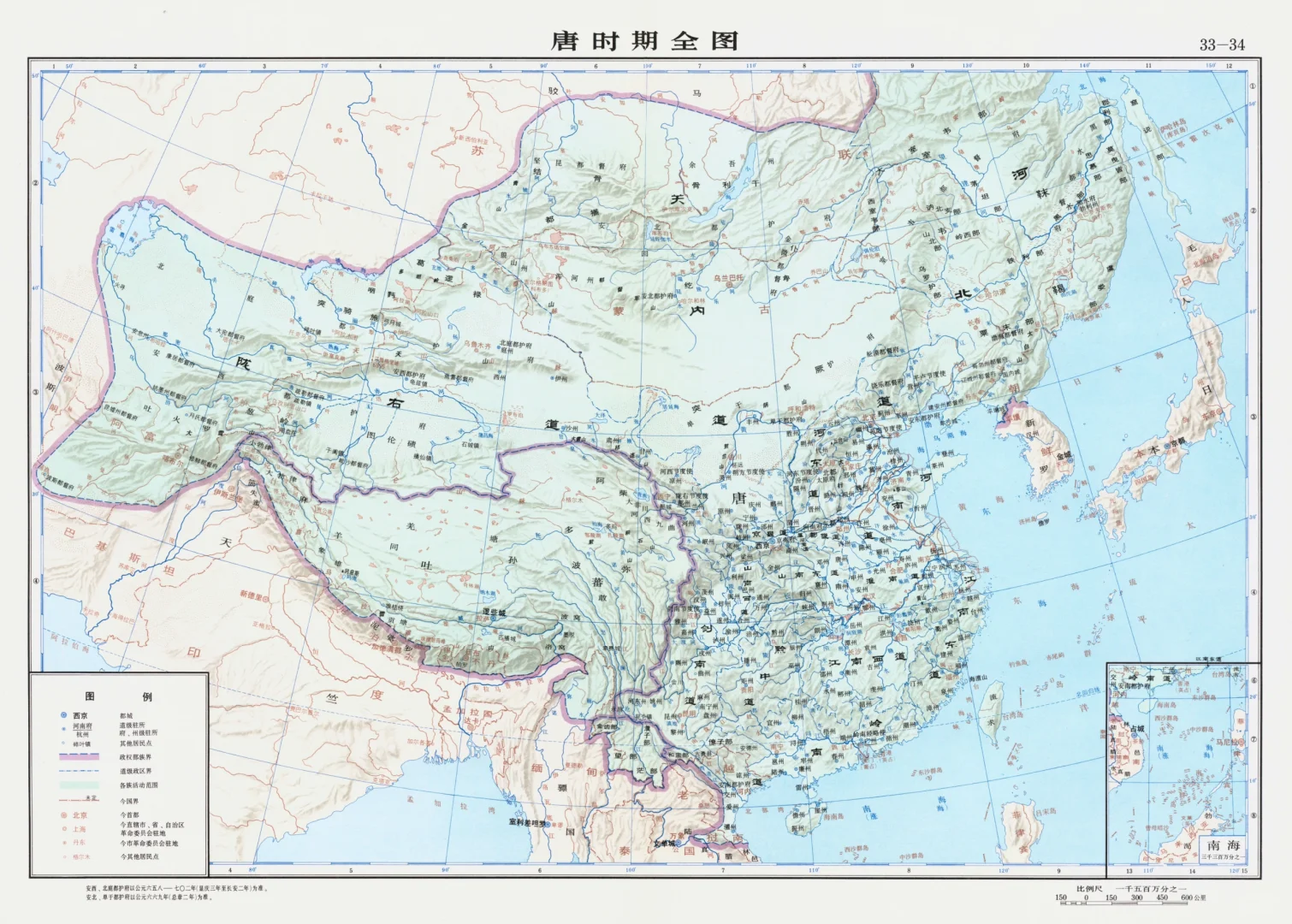

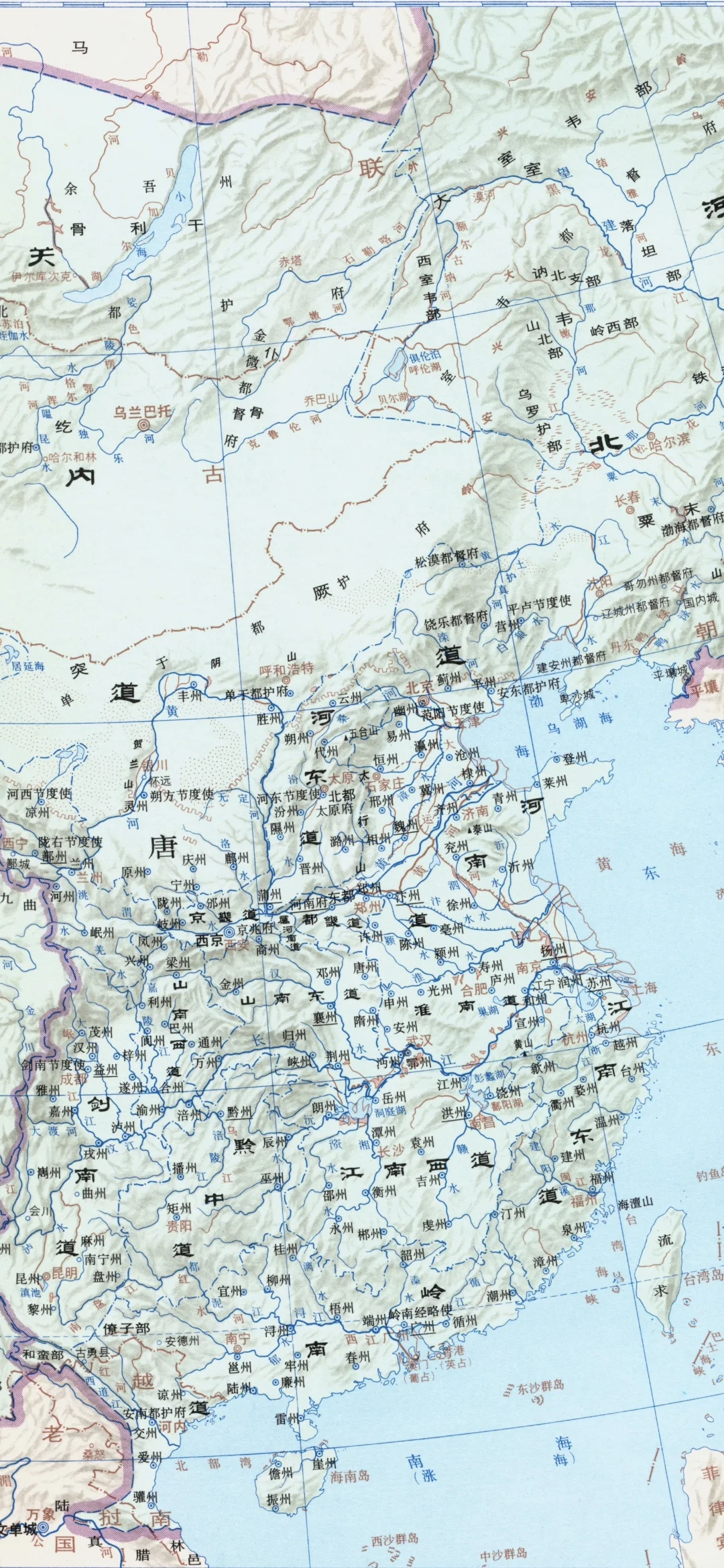

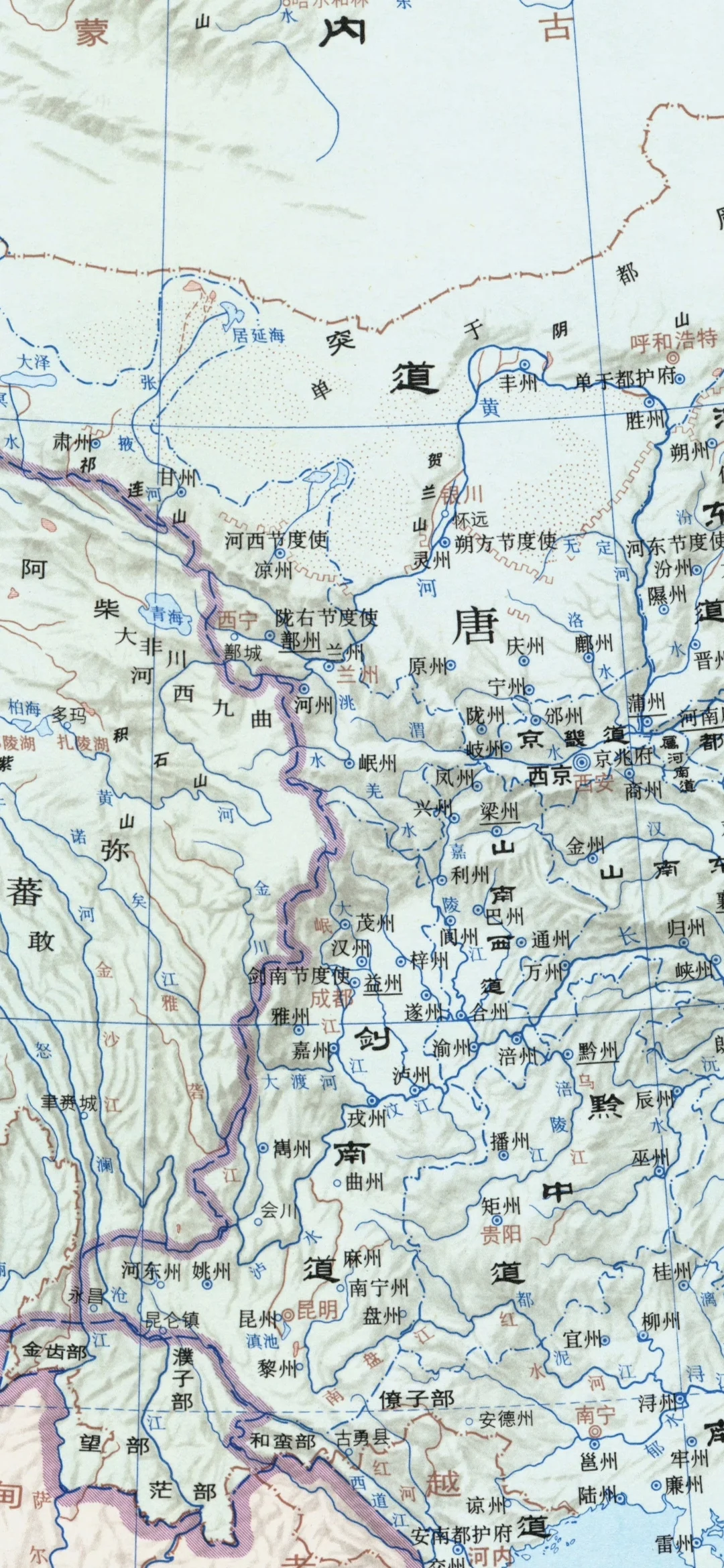

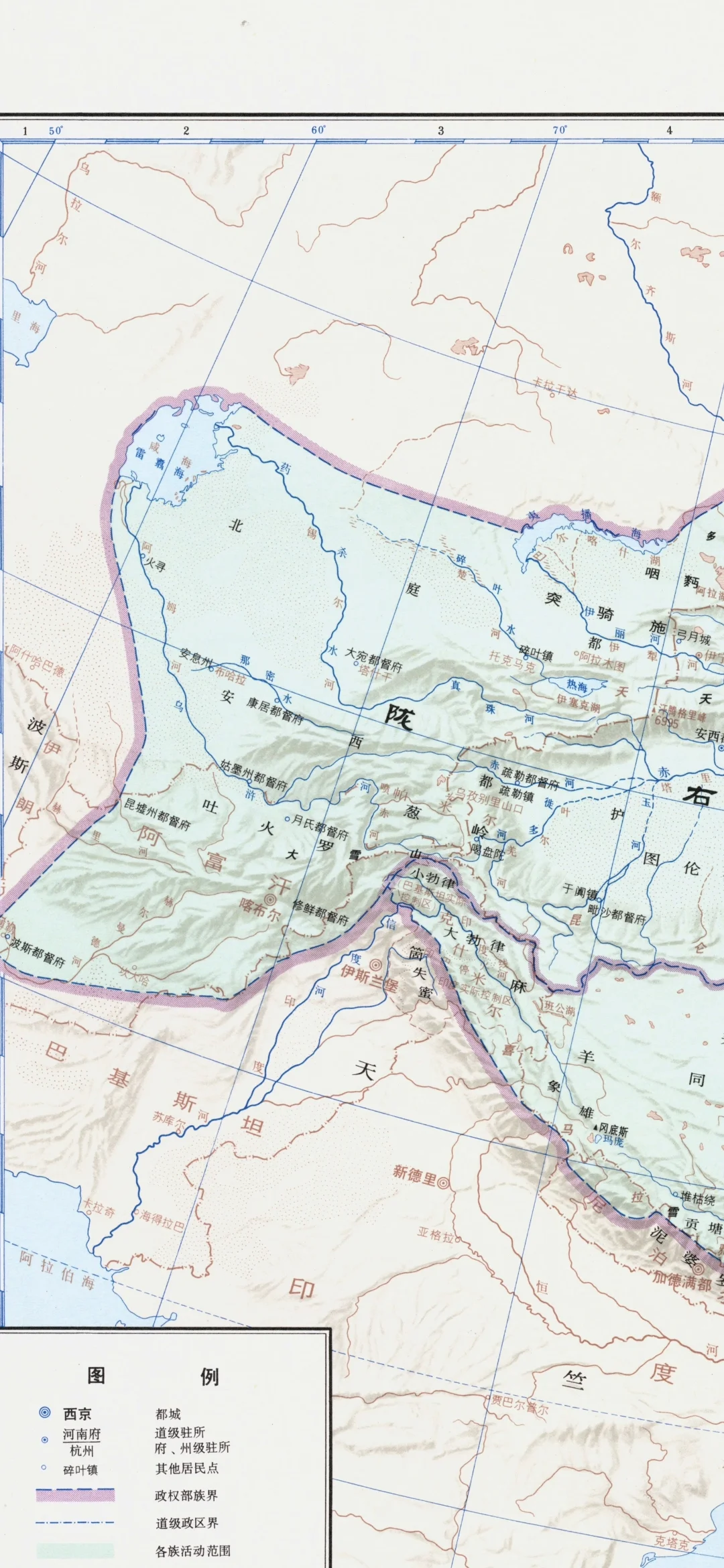

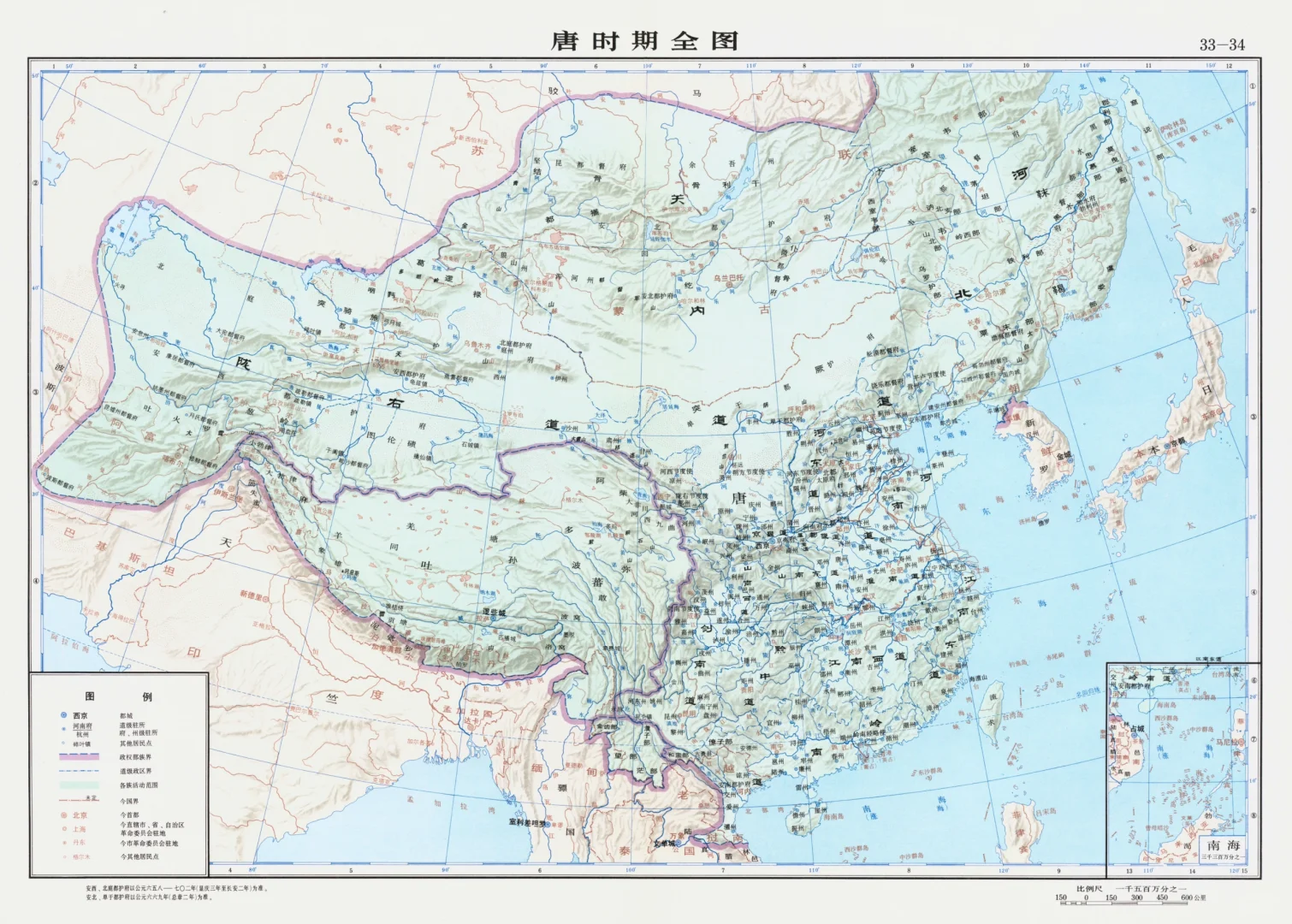

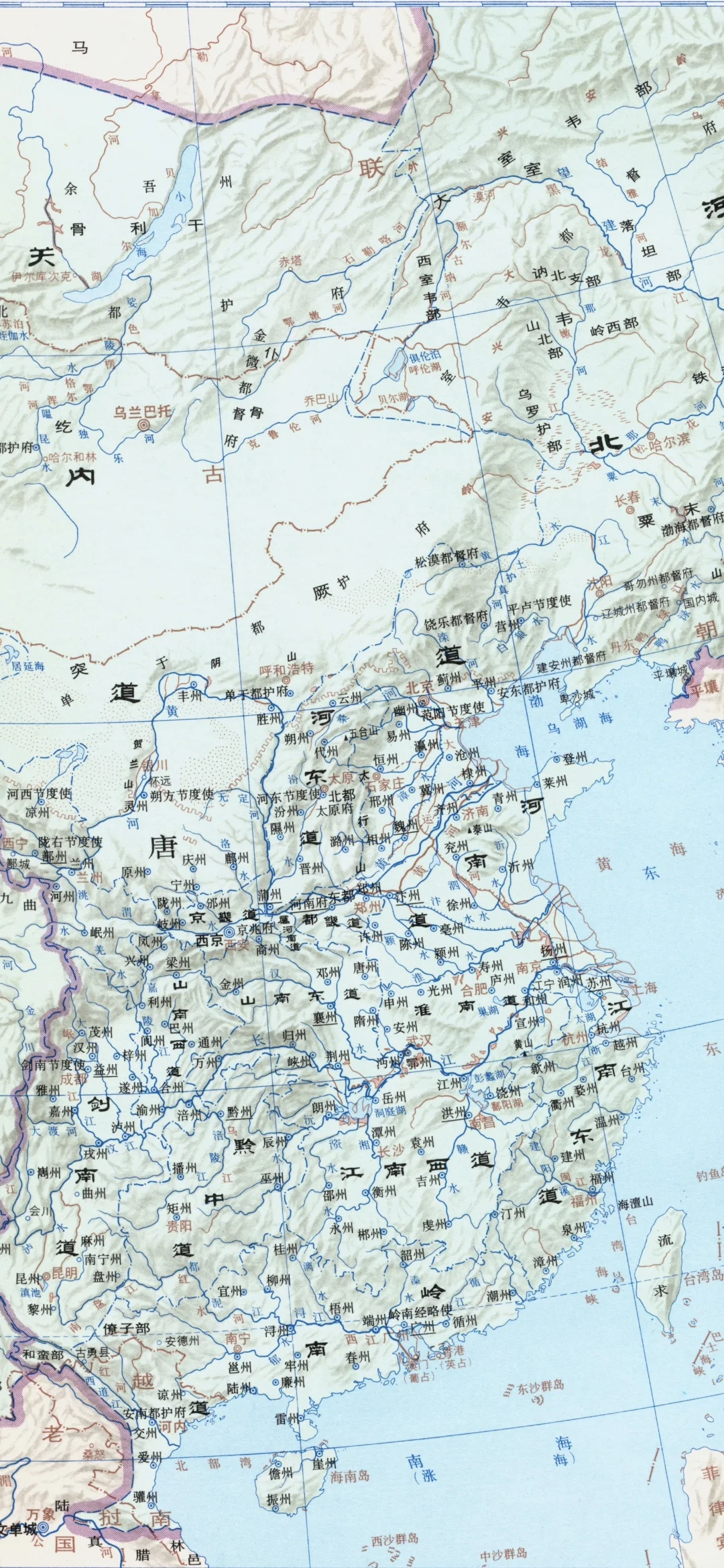

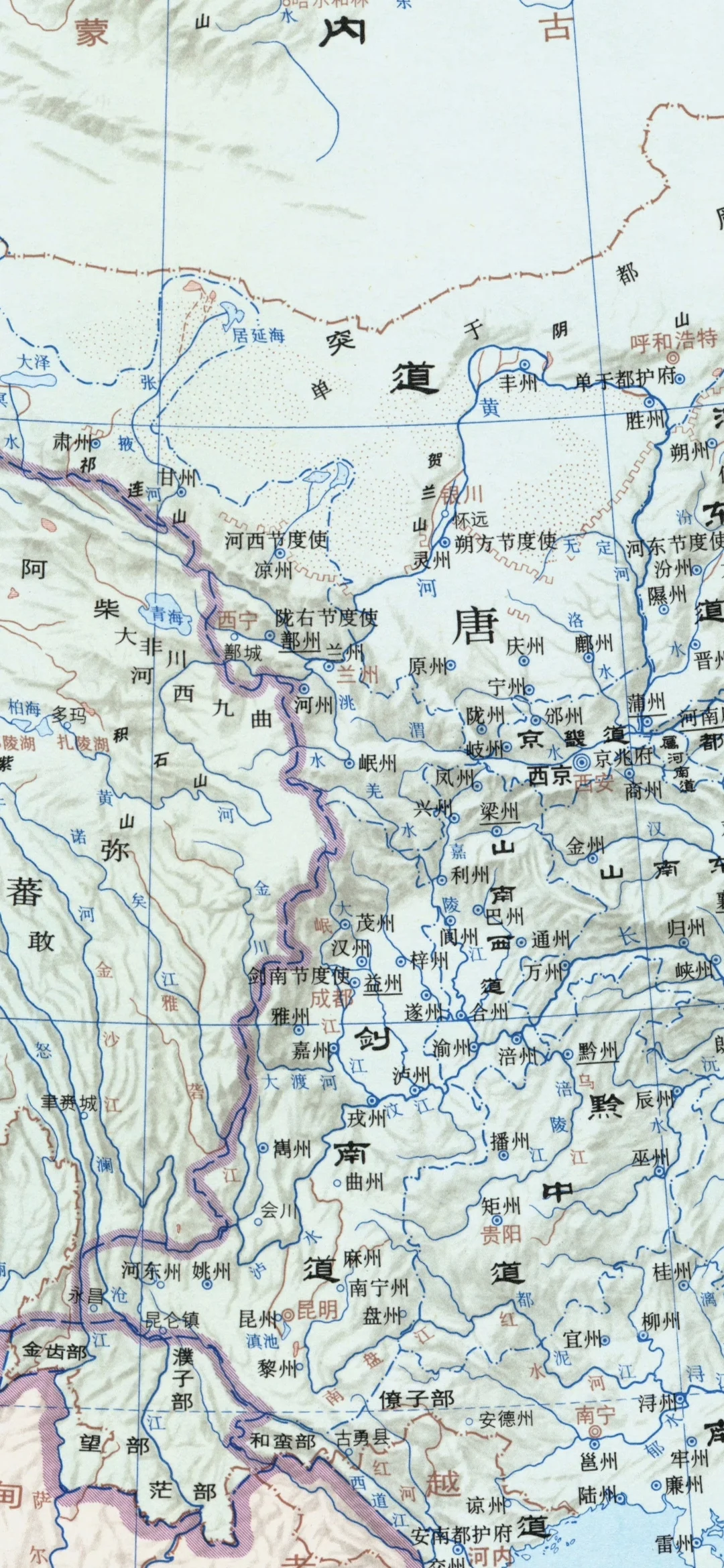

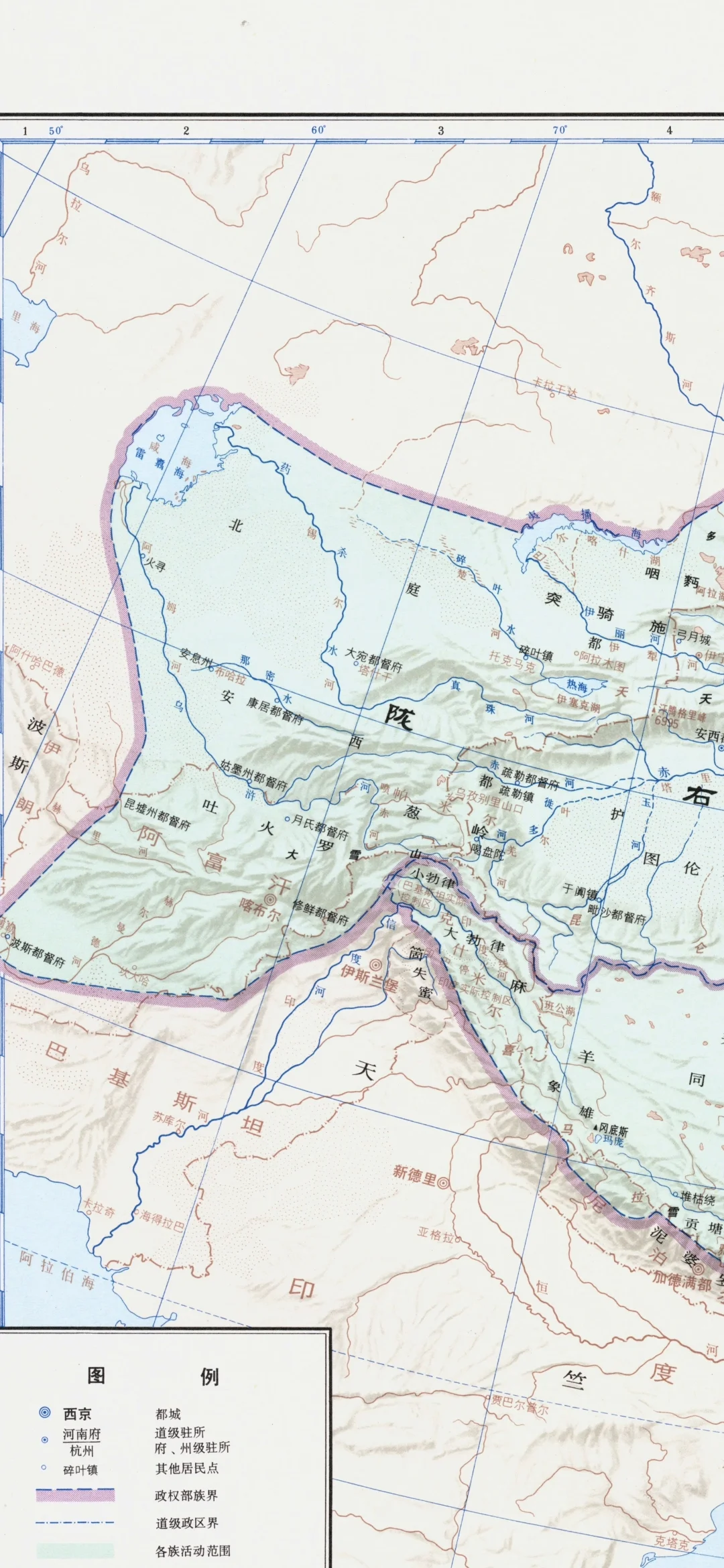

在这种积极外交政策的影响下,唐朝作为一个大国在消除掉周边的有威胁政权(高句丽、东突厥、西突厥、薛延陀)后努力与其他国家保持友好关系,如新罗、日本、渤海国、吐蕃、南诏、回鹘甚至是大食即阿拉伯帝国。

唐朝立国之初,唐高祖李渊在给高句丽王的国书中就表述了唐朝政府的对外方针,据《旧唐书·高丽传》记载:“绥柔万国,普天之下,情均抚字,日月所照,咸使又安。”“方今六合宁晏,四海清平,玉帛既通,道路无壅,方申辑睦,永敦聘好,各保疆场,岂不盛美”。

唐太宗李世民在《贞观政要》中进一步说:“兵者,凶器,不得已而用之。深根固本,人逸兵强,九州殷富,四夷自服。”可见唐朝官方的主流观点向来认同“文治”是“武功”的前提,保持和平发展经济才是维持国力的保障,反对对外滥用兵力、一味地扩张疆域。

在这种观念的指导下,唐朝廷每年从国库划拨一万三千斛粮食作为与外国通使的招待所用。《唐会要》记载:“证圣元年(695年)九月,蕃国入朝,其粮料各分等第给。南天竺、北天竺、波斯、大食等国使,给六月粮;尸利佛誓、真腊、诃陵等国使,给五月粮;林邑国使,给三月粮。”

唐代海运有了明显发展,许多外国商船来华贸易,唐廷于714年在广州设立了专门管理海外贸易的市舶司。为了保护外商利益、促进贸易发展,唐文宗诏谕明示:

“南海蕃舶,本以慕化而来。深虑远人未按,率税犹重,恩有矜恤,以示绥怀。其岭南、福建及扬州蕃客,宜委节度观察使常加承问。除舶脚、收市、进奉外,任其来往通流,自为交易,不得重加率税。”