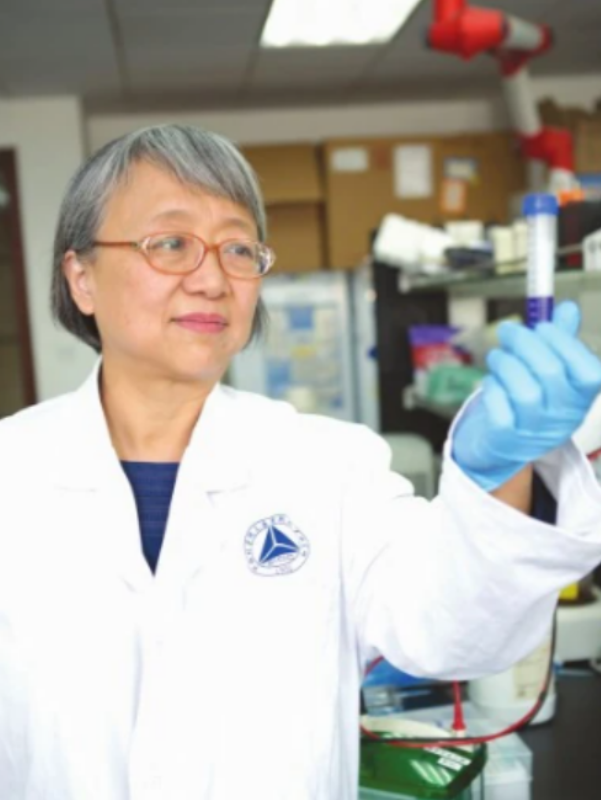

1977年上海“高考状元”袁钧瑛,曾以公费赴美留学,却拒不回国,甚至改换国籍,而到了晚年的时候,却执意要带着全部积蓄重返中国。这究竟是为什么? 1958年,袁钧瑛出生于一个世代沐浴在书香气中的名门望族。她的祖父曾执掌上海医科大学教鞭,荣膺唯一的二级教授头衔。袁钧瑛的外祖父是声名显赫的翻译大师李青崖先生。 她的父亲是上海医科大学的教授,母亲亦在该校从事教育工作。在这样一个学术氛围浓厚的家庭中成长,袁钧瑛自然而然地受到了父母的熏陶。他们严谨的治学态度、博大的知识体系和对教育的热爱,使袁钧瑛明白了知识的力量,也为她日后的学术生涯奠定了基础。 在这样一门名门望族中,袁钧瑛深知自己肩负着家族的期望,也明白自己要为实现人生目标而努力拼搏。 由于当时社会背景的特殊性,高考停办,袁钧瑛在结束高中学业后,未能如愿步入大学的殿堂。那个年代,大学被视为改变命运的跳板,袁钧瑛却只能在工厂工作。尽管如此,在工厂工作的那段日子,袁钧瑛并没有放弃对知识的追求。 她利用闲暇时间,翻阅了各种书籍,阅读了大量的书籍,涵盖了文学、历史、科学等多个领域。她深知,只有不断充实自己,才能在未来的道路上走得更远。 在1977年,我国高考体制迎来了它的重生,这一刻载入了史册。得知此消息的袁钧瑛内心澎湃,充满了无限的激动与憧憬。她坚信,这是一个实现自己人生目标的机会。在经历了十年的等待和努力后,她终于等到了这一天。 在高考中,袁钧瑛凭借扎实的知识基础和多年的努力,取得了优异的成绩。她不仅在上海市脱颖而出,成为高考制度恢复以来上海市的首位状元,还获得了复旦大学的录取通知书。 在面临专业挑选的抉择时,她果断地倾向于追随内心对生物学的浓厚兴趣。在大学求学过程中,她得以师从知名教授,热心投身于各类学术交流,不仅拓宽了学术视野,更在实践中培养了批判性思维与问题解决技巧。 在复旦大学取得优异的学业成绩后,袁钧瑛顺利加入了上海顶级医院的研究生队伍,开始了一段全新的医学教育历程。在医学教育的道路上,袁钧瑛不仅积累了丰富的实践经验,还不断拓展自己的学术视野。 1982年,中国政府与美国文化交流基金会联合推出了"CUSBEA"计划,旨在选拔优秀的中国学生赴美深造。这一消息传开后,引起了广泛的关注和激烈的竞争。 袁钧瑛以优异的学术表现突显头角,在众多留学生中显得尤为出类拔萃。成功获得了"CUSBEA"计划的出国名额。 抱着对梦想的坚定追求,袁钧瑛决然选择了赴美深造之路。在告别的那一刻,她向母亲庄严承诺:待学成归来,必将为国家的建设贡献自己的一份力量。 在美国留学期间,袁钧瑛面临着全新的学术环境和激烈的竞争,但她没有被这些困难所吓倒。她以出色的成绩和勤奋的态度,赢得了教授们的赞赏和同学们的尊敬。在美国求学的日子里,她不仅深化了自己的专业知识,更拓宽了视野,了解了世界的多元文化。 然而,而令人意外的是,学有所成之后,与其他同胞选择回国不同,袁钧瑛却做出了一个充满争议的选择——更改国籍成为哈佛大学的终身教授。 这个选择,让她在学术界取得了更高的成就,却也让她背负了更多的争议。有人认为她背弃了祖国,有人认为她放弃了祖国的培养。 或许,袁钧瑛本人也未曾预料到会有这样一天,她会如此深刻地感受到归国的强烈冲动。她内心深处始终燃烧着投入祖国母亲温暖怀抱的期盼。 在她成就斐然之际,她心中却仍旧存有对这片曾经滋养她成长的土地深深的感恩与负债感。她时刻关注着祖国的发展,希望能为祖国的建设贡献自己的一份力量。 因此,在她晚年之际,她愈发地渴望能回到祖国的怀抱,将自己的所学所得回馈于祖国,为祖国的繁荣昌盛贡献自己的一份力量。 岁月如梭,转眼间,袁钧瑛已经步入了人生的暮年。她的鬓角涂上了银白的斑驳,脸上的皱纹记录了她经历的风霜。然而,岁月并没有削弱她对祖国的热爱和向往。相反,随着年岁的增长,她内心深处始终燃烧着一股强烈的愿望——期盼着能再次融入祖国的温暖怀抱。 如今,袁钧瑛已经65岁,她的人生经历让她深刻地认识到,无论她取得了多少成就,都不能替代对祖国的思念。袁钧瑛明白,她的归国之路或许漫长,但她的信念和决心却永远不会改变。

摘星子

因为在美国待不下去了。

哈哈神兽

有好处了

夕阳下的山鹰

算盘