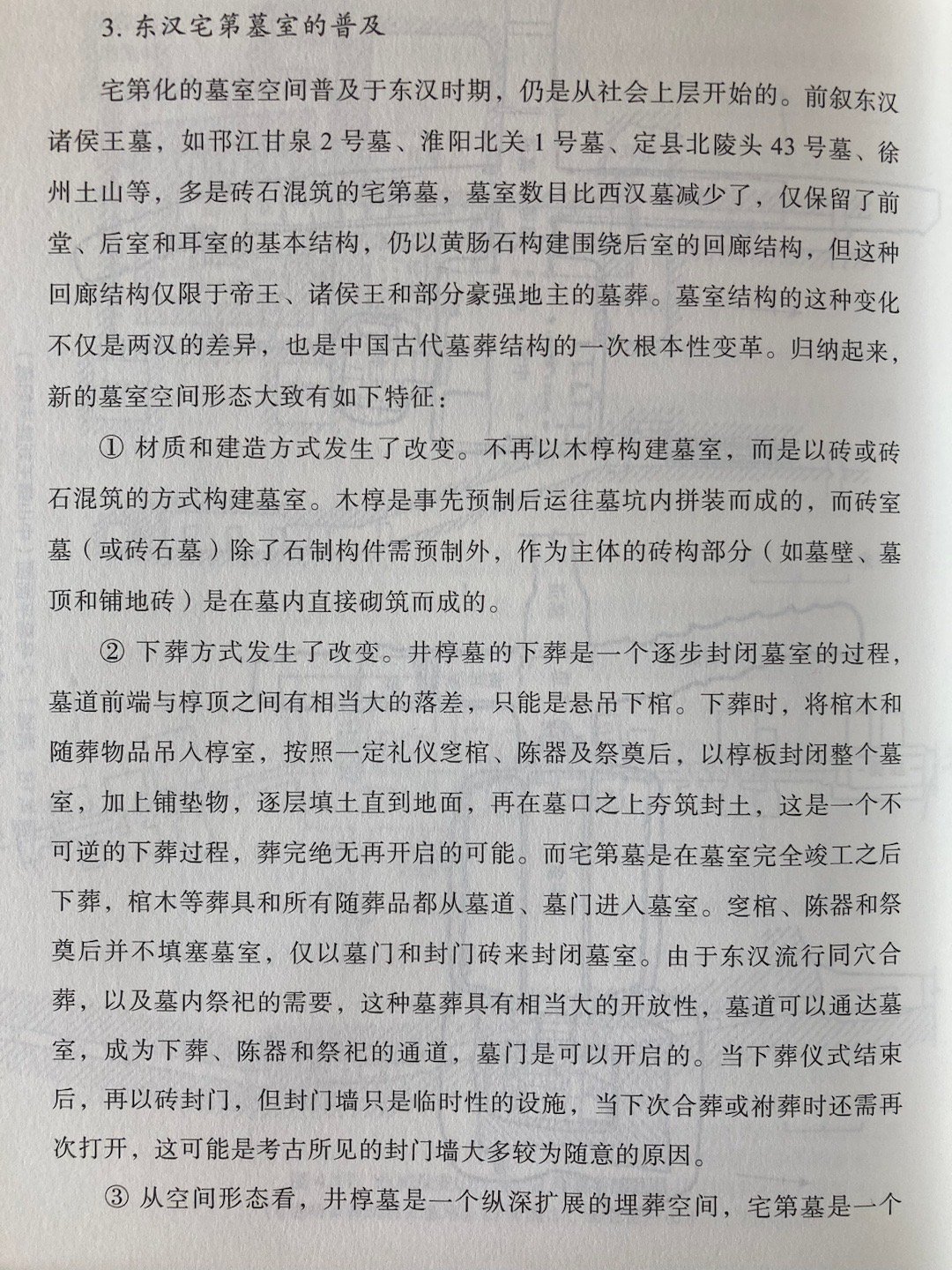

#埴轮书话[超话]# 东汉宅第墓室的普及是中国古代墓葬结构的一次根本性变革

祭祀空间与埋葬空间相互独立是宅第墓的一个突出特征,表明祭祀活动受到特别重视。巫鸿从丧葬礼仪的角度解释了墓室宅第化的成因,认为东汉时期从庙、墓分立到庙、墓共处的转变,表明“庙以降神、墓以栖魂”的思想已转变为魂魄共处墓地,这种新的思想直接导致了艺术形式的变化,墓室普遍以死者生前居宅为原型,饰以表现宴乐起居的图画,造成了墓葬画像艺术在东汉时期的极度繁荣,墓地由凄凉沉寂的死者世界,一变而为熙熙攘攘的社会活动中心。

墓室的宅第化是因为墓葬功能的转变而发生的,可以追湖到春、战之际,而成型于西汉早期的凿山为藏式的崖墓,到东汉时期才普及。虽然墓室结构在以后还经历了多次变化,但藏形和安魂功能再也没有发生变化。宅第化的墓室空间由埋葬空间和祭祀空间两部分构成,分别承担藏形和安魂的功能,二者在空间上保持着相互独立。安魂功能是通过墓祭仪式体现的,为了墓祭的需要,墓葬不再深埋和秘藏,而是在浅坑内建造横向的墓室。在南方潮湿地区,甚至直接在地表起建墓室,在墓底铺设排水沟,这种墓葬建筑几乎与人居的房屋接近了。墓室宅第化后,地下的墓室和地面的祭祀性设施(祠堂等)和标记性设施(墓碑等)共同构建了一套新的丧葬空间系统。

——李梅田《中古丧葬模式与礼仪空间》