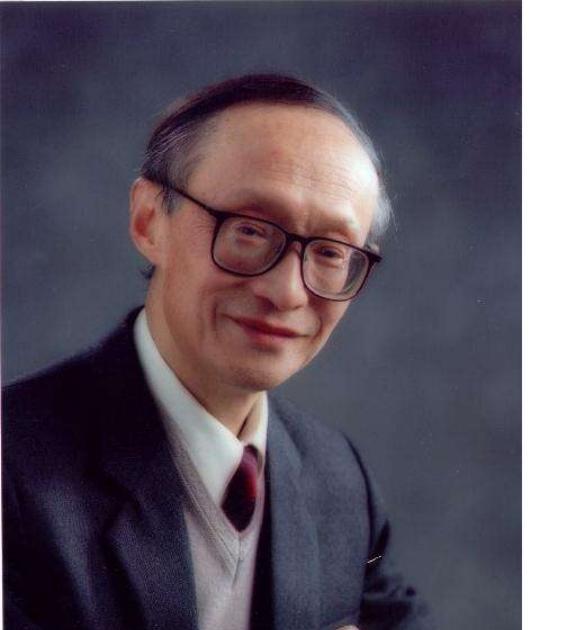

1992年12月,一位毫无从政经验的机械系主任,意外地被任命为华中科技大学校长。当时的学校名为华中理工大学,而这位主任叫杨叔子。杨叔子此前并没有从政的经验,因此在接受国家教委正式任命之前,他曾向教委主要领导表达过自己的不足之处,称自己不具备校长职位所需的能力。 杨叔子,出生于江西省九江市一个普通家庭,自小便对学习充满热情,尤其是对机械工程的兴趣尤为浓厚。1952年,年仅19岁的他顺利考入了武汉大学机械系,开始了他辉煌的学术生涯。在那个时代,科技发展迅速,许多年轻人怀揣着远大的理想走进了校园。杨叔子则凭借着扎实的基础和不懈的努力,在学术上取得了优异的成绩,成为了同学们心中的榜样。 1956年,杨叔子毕业后并未选择走向企业,而是选择留在母校,投身教育事业,成为了一名讲师。虽然只是初出茅庐,但他很快便凭借其精湛的学识和严谨的治学态度赢得了学生们的喜爱。杨叔子上课时,深入浅出的讲解方式,让复杂的机械原理变得通俗易懂,许多学子因他而对机械工程产生了浓厚的兴趣。在他的引领下,武汉大学培养了一批批机械专业的优秀学子,他们走向社会后,成为了国家建设中的重要力量。 尽管在教学岗位上已经取得了一定的成绩,杨叔子依然不满足于现状,他渴望在学术的高峰上有所突破。1981年,杨叔子决定赴美国威斯康星大学麦迪逊分校进行深造,开启了他的海外研修之旅。在美国,他接触到了机械工程领域的前沿技术和最新科研成果,这段时间无疑极大地拓宽了他的学术视野,也为他日后在学术领域的创新打下了坚实的基础。 学成归国后,杨叔子将自己在美国所学到的新理念和技术带回了中国。他不仅继续从事教学工作,更是在机械工程学科中开辟了新的天地。杨叔子创新性地将机械工程与其他新兴学科进行交叉融合,打破了传统的学科壁垒,赋予了机械工程学科新的生命力。 1992年的一天,时任国家教委主任的朱开轩找到杨叔子,希望他出任华中理工大学校长。对此,杨叔子感到十分意外。他坦言自己是一介书生,既无管理经验,也无太多政治头脑,恐难胜任校长一职。朱开轩却语重心长地说:"叔子,组织上选择你是经过慎重考虑的。你淡泊名利、注重学术,正是我们需要的办学治校的领路人。只要发挥你的专业特长,带领大家把教学搞上去,把科研搞上去,华中理工就大有希望!" 朱开轩的一番话,坚定了杨叔子的决心。他深知,这是一个挑战,更是一份责任。1993年初,杨叔子正式走马上任,成为华中理工大学新一任校长。 上任伊始,杨叔子便着手推行一系列教学改革措施。他深信,大学的核心竞争力在于人才,关键要释放广大教职工的积极性和创造力。他充分放权给校领导班子和教学骨干,鼓励大家开拓思路、大胆创新,共同推进学校的改革发展。同时,他坚持每周抽出时间深入课堂听课,了解教学一线的实际情况,并将听课的心得体会作为教学评估的重要参考。 为了进一步改善教学质量,杨叔子力排众议,在全校推行了一项颇具争议的政策:将学生评教结果与教师绩效工资挂钩。一些资深教授对此颇有微词,认为这是对教师尊严的不尊重。然而,杨叔子却认为,学生才是教育的主体,他们的意见应该得到尊重和重视。通过这一举措,学校上下形成了浓厚的教学研讨氛围,广大教师积极改进教学方法,教学质量显著提升。 与此同时,杨叔子还积极推动人文教育。他亲自牵头成立了"文化素质教育委员会",广纳文理学部的精英,研讨文化素质教育的目标和路径。在一次会议上,杨叔子慷慨陈词:"科学固然重要,但科学并非全部。一个没有人文情怀的科技工作者,就像一台没有灵魂的机器。我们要培养具有家国情怀、人文精神和科学素养的领军人才!"在他的倡导下,学校开展了一系列人文教育活动,包括定期的文学讲座、戏剧表演和哲学讲座等,大大提升了学生的综合素质。 在杨叔子的带领下,华中理工大学从一所地区性的工科学校,迅速发展成为国内一流的高等学府。仅仅20年左右的时间,华中理工大学的办学水平、科研能力和学术声誉都得到了显著提升,成为了国内外知名的高等学府之一。杨叔子也因此获得了许多荣誉,包括成为中国科学院院士和华中科技大学的首位院士。他的学术成就和教育贡献,使他成为了全国教育界的杰出代表。 尽管取得了如此显赫的成就,杨叔子始终保持着对教育的初心和对学生的关爱。他从未沉溺于荣誉和地位,而是始终将学生的成长和学校的发展放在第一位。他的足迹依然遍布校园的各个角落,他时刻关注着每一位学生的学习进步,始终以身作则,成为了广大学子心中的楷模。