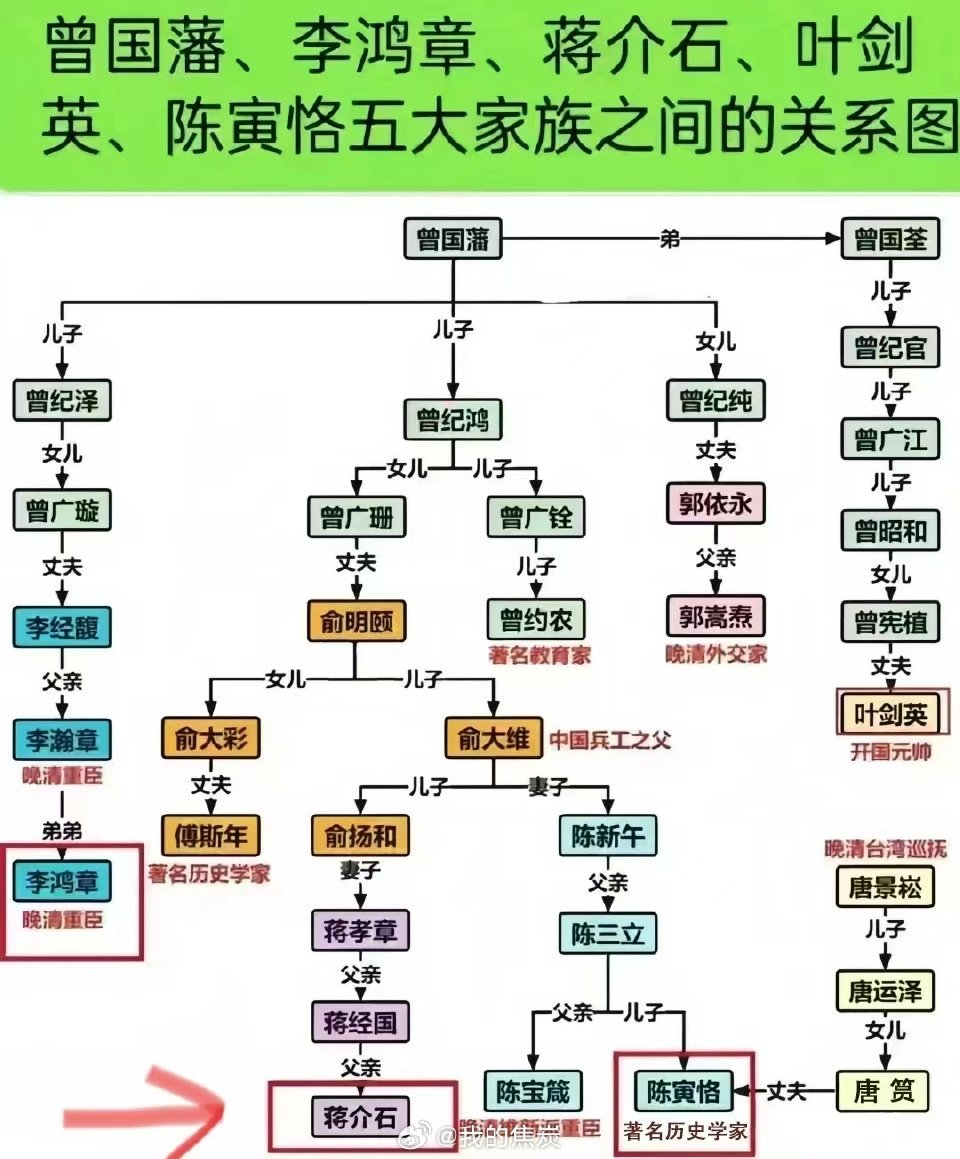

1964年12月22日,曾国藩胞弟曾国潢的曾孙女曾昭燏yù,登上了南京灵谷寺,从66米高塔一跃而下。事后,人们在她的大衣口袋发现一张字条,上面留有短短8个字。 曾昭燏,1909年出生于湖南省长沙市,源自清朝重臣曾国藩的名门之后。她在一个充满学术氛围的家庭中长大,家中兄弟姐妹也都是社会上的精英,为社会贡献良多。尽管家境发生变故,曾昭燏依然接受了优质的教育,并且早早展现出才华。 12岁时,曾昭燏进入了由她的堂姐曾宝莉创办的女校学习。曾宝莉不仅是一位杰出的教育家,还是当时少数致力于女子教育的女性之一。她未婚一生,投身教育事业,开设女校以帮助更多的女性受到教育。曾昭燏从小就受到堂姐影响,始终坚持“为更多人奉献”这一信念。尽管如此,曾昭燏的个人生活却一直未婚,终其一生没有结婚生子。她将事业与学术看得比个人生活更为重要,恪守堂姐的教诲,坚定不移地为女性教育与文化事业贡献自己的力量。 从女校毕业后,曾昭燏并未留在家乡,而是决定走出长沙,进入南京的国立中央大学,学习中文。她以优异的成绩脱颖而出,成为了学校的风云人物。她不仅深受老师的喜爱,还成为了甲骨文与金文的研究者,逐渐展现出对中国古代历史的深厚兴趣。她的才华让她被誉为“当代李清照”,因为她在文字书写与词赋上的精湛技艺令人叹为观止。 然而,曾昭燏对历史的兴趣并未止步于文献,她的梦想逐渐转向了考古学。1935年,曾昭燏决定追随自己的兴趣,前往伦敦大学自费学习考古学。在这段时间里,她的学业和研究都非常顺利,但1940年,祖国陷入战乱,曾昭燏不顾一切决定回国。她加入了中央博物馆筹备处,尽管战火纷飞,她依然坚持不懈地参与到考古工作中,走访考古现场,保护文物,为中国的文化遗产保护事业做出了杰出的贡献。 抗日战争胜利后,曾昭燏回到了南京,并积极参与社会活动。她帮助修建了中央博物馆的大殿,并且在学术领域继续深耕。她一生未婚,像她的堂姐一样,投入了全部精力到事业中。她的名字与中国的考古事业紧密相连,成为了那个时代女性的标杆。 然而,曾昭燏的晚年并不平静。由于她特殊的家族背景,许多亲人,尤其是哥哥和侄子,都遭遇了不幸的命运,他们被下派到各地劳动改造,并失去了音讯。这些沉重的打击让她感到深深的无助,长期的心理压力逐渐让她患上了抑郁症。她的身心健康每况愈下,常常因焦虑而无法入眠,生活变得举步维艰。 1964年12月22日,曾昭燏在医院久治未愈后,决定暂时外出散心,便指示司机前往南京的灵谷寺。到达后,她独自一人上山,要求司机不必跟随。漫步至灵谷塔,她静静地站在塔顶,眺望远方。随后,曾昭燏毫不犹豫地跳下塔楼,结束了自己的生命。 事后,人们在曾昭燏的遗体旁发现了一件黑色外套,外套的口袋里有一张皱巴巴的纸条。纸条上龙飞凤舞地写着八个大字:"我的死与司机无关"。曾昭燏走向死亡的路上,心中牵挂的,不是自己的生死,而是一个仅有数面之缘的陌生司机。 这位司机只不过是曾昭燏生命中的过客,可曾昭燏却在生命的最后时刻,用一张简单的纸条和八个朴实的字,表达了对司机的歉意。"我的死与司机无关",这八个字,饱含着曾昭燏的善良、高尚与无私。它让司机免于牵连,免于良心的煎熬,这是曾昭燏留给这个世界最后的温暖。 曾昭燏,用她的一生,为中华文明的传承奉献了毕生的心血。然而,她的报偿,却是一场毁灭性的劫难。一个时代,亏欠曾昭燏太多。曾昭燏的悲剧,是无数知识分子悲剧的缩影。如果时光倒流,让我们再次回到1964年的那个冬日,或许,历史将会重新书写。