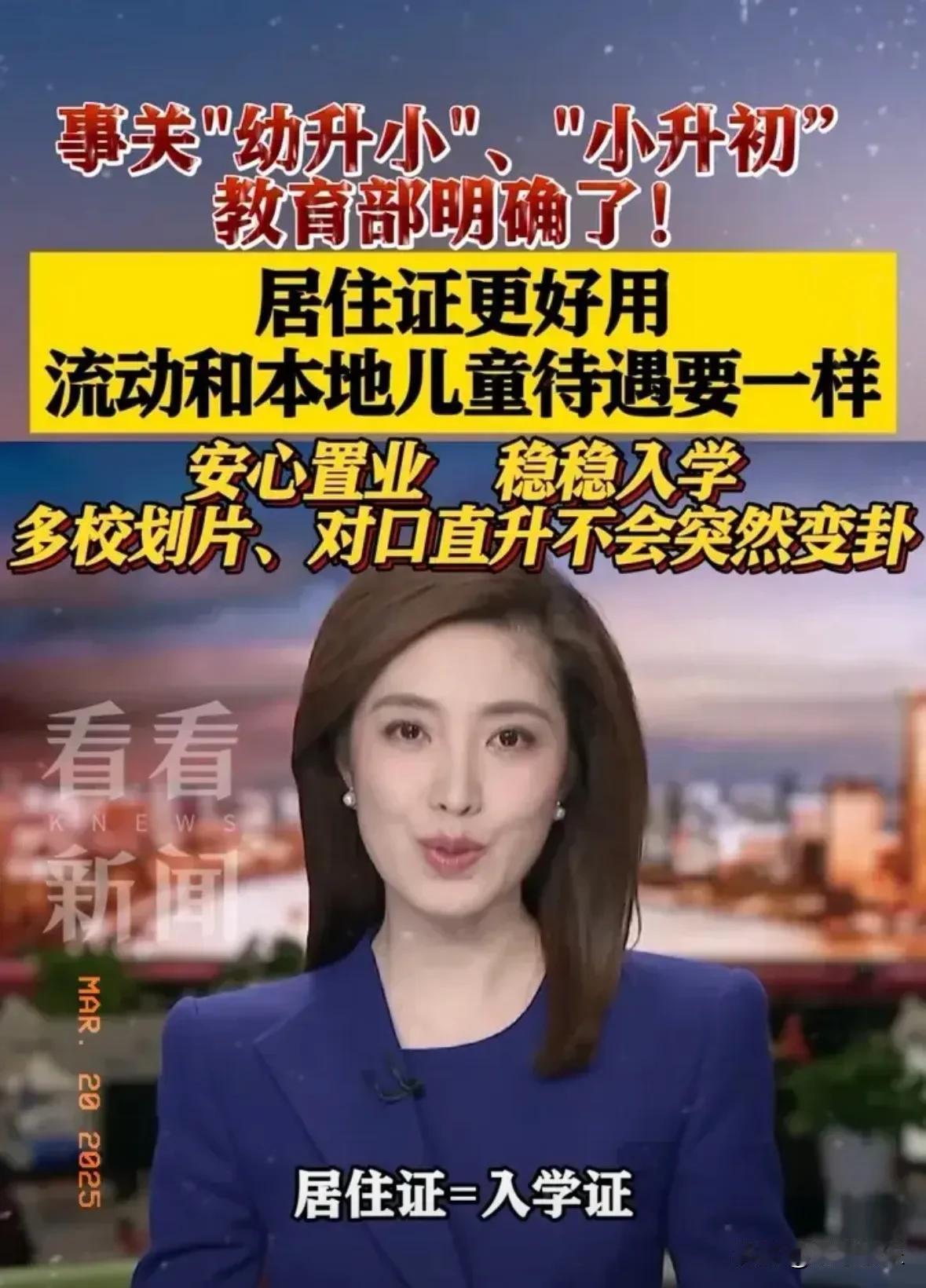

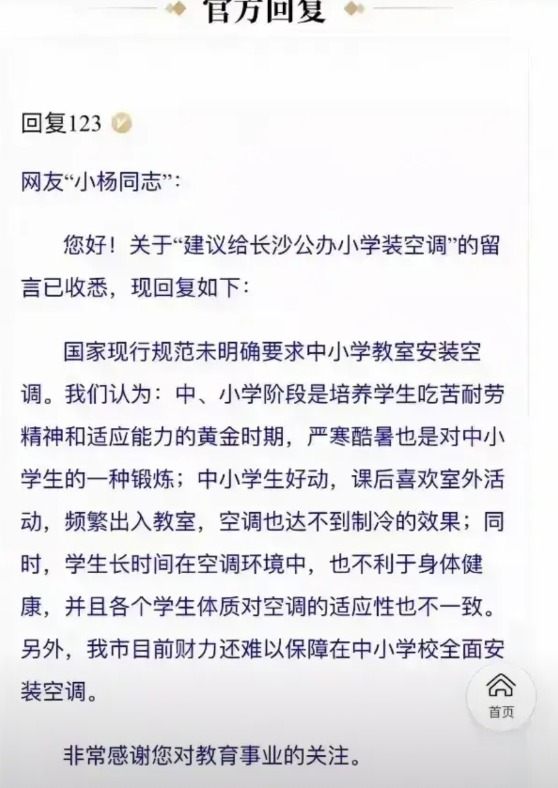

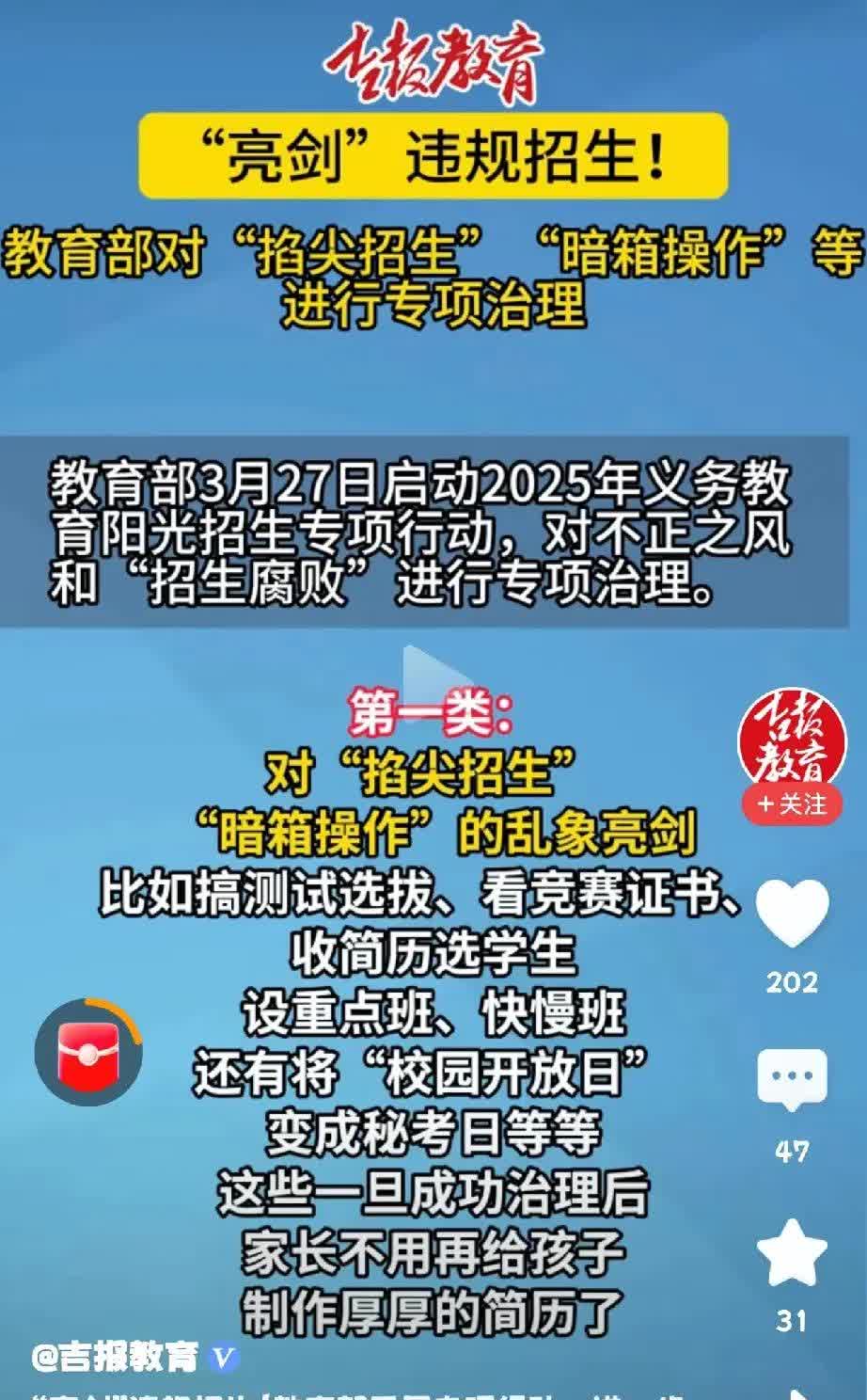

教育新政引发热议:户籍松绑后,随迁子女入学真能"零门槛"吗? 近日教育部发布新政引发社会广泛关注:自2025年3月27日起,全国义务教育阶段学校将取消户籍和社保限制,持有效居住证且辖区学位充足的随迁子女均可就近入学。这一政策调整让不少外来务工家庭倍感振奋,但部分家长的亲身经历也揭示了政策落地可能面临的现实挑战。 政策亮点在于破除"双证"壁垒 此次改革最显著的突破在于简化入学凭证,家长仅需提供居住证和房屋租赁备案即可申请学位,不再要求连续社保缴纳记录。对于在服务行业、自由职业等社保缴纳不稳定的务工群体而言,这无疑降低了子女就学的制度性门槛。深圳某电子厂技术员王先生表示:"以前总担心断缴社保影响孩子报名,现在终于可以安心工作了。" 分类排序机制成争议焦点 然而网络热议中,有家长反映各地普遍存在的"入学优先级"制度可能削弱政策实效。在现有体系下,户籍生源、购房家庭、政策性照顾对象等仍占据优先录取序列。以杭州某小学为例,去年录取至第五类(持居住证+租房)时学位已满,导致近30%申请者需分流到其他学区。教育学者指出,分类机制本是平衡教育资源的过渡手段,但若配套措施不足,可能形成新的隐形门槛。 教育扩容面临现实考题 政策推行后可能出现的学位缺口引发关注。北京某区教育局工作人员透露,辖区现有学校最大承载量仅能覆盖预测入学人数的85%。虽然国家财政按生均标准拨款,但校舍建设周期长达2-3年,师资培养更需要时间沉淀。近期青岛、西安等地已出现教师编制紧张的情况,某重点小学师生比已接近1:35的警戒线。 未来需多维度配套发力 要让教育公平真正落地,单靠入学政策调整远远不够。专家建议建立动态预警机制,根据人口流动数据提前规划学校建设;推广"教师周转编制"制度,应对区域性师资短缺;同时探索集团化办学、智能排课等创新模式提升资源利用率。正如网友所言:"教育公平不是简单的开门政策,而是需要持续投入的系统工程。" 这项承载着千万家庭期待的教育新政,既展现了破除户籍壁垒的决心,也面临着教育资源供给侧改革的深层考验。如何在保障教育质量的前提下实现"应入尽入",将成为检验政策成效的关键标尺。