1999年,88岁高龄的季羡林前往台北刚下飞机他便手捧鲜花毕恭毕敬前往胡适墓园祭奠。 季羡林,这个名字在中国的学术圈里,绝对是响当当的。他是东方学家、梵文学家、翻译家,一辈子研究中外文化交流,留下的著作能装满一整个书架。他在国际上也很有名气,学术成就让人佩服得五体投地。 他18岁时家里定了亲,后来留学德国,遇到了一个叫伊姆加德的女孩,两人感情很好,可最后他还是回了国,没能和她在一起。这段没结果的爱情,成了他心里一辈子的痛。还有他母亲,一辈子操劳,临终都没享过福,季羡林每次提起她,眼眶都得红一红。 不过,今天咱们不聊这些,咱们说的是1999年,季羡林88岁时,亲自去台北祭奠胡适的事儿。胡适是谁?他是五四新文化运动的大旗手,北京大学的校长,现代中国思想史上绕不过的人物。季羡林在清华读书时就听过胡适的课,后来在北大教书,又在胡适手下干过活儿。胡适对他的影响,不是三两句话能说完的。 1999年那会儿,季羡林年纪大了,身体也不好,走路都得人扶着。可他听说有学术交流活动能去台北,二话不说就决定要去。他心里惦记着胡适,想去他墓前看看。胡适1962年去世,墓在台北南港,季羡林跟他最后一次见面,还是好几十年前在北京。胡适走后,他一直觉得心里空落落的,总想着找机会去祭奠一下。 那年秋天,季羡林坐飞机到了台北。一下飞机,他没歇着,让人准备了鲜花,直奔胡适墓园。墓园在南港的山坡上,挺安静的地方。季羡林到了那儿,手捧鲜花,走得很慢,但每一步都很坚定。他站在胡适墓碑前,低头沉默了好久,眼泪止不住地流。他没嚎啕大哭,就那么静静地站着,想着过去的事儿。他回忆起胡适在北大讲课的样子,那么幽默,那么有激情;还想起胡适教他要独立思考,做学问得有自己的主意。这些东西,早就刻在他心里了。 胡适这人吧,历史上争议不少。有人说他推动新文化厉害,有人说他政治立场有问题。季羡林知道这些,但他不觉得胡适就该被全盘否定。在他眼里,胡适是个值得尊敬的老师,不管外面怎么评说,他只记得胡适对学生的关心和对学问的认真。祭奠的时候,他还想到胡适晚年离开大陆,日子过得不容易,可胡适从没抱怨过。这份坚韧,也让季羡林挺感慨。 祭奠完,季羡林没闲着,继续在台北参加学术活动。他跟当地的学者和学生聊学问,讲自己的研究心得。88岁的人了,脑子还那么清楚,说话还那么有劲儿。这趟台北行,不光是祭奠胡适,也是他对自己学术生涯的一次延续。 回到北京后,季羡林的日子过得平静。他接着写东西,整理回忆录,把自己的想法留下来。2009年,他98岁,在北大朗润园去世了。他这一生,见证了中国从乱到稳的日子,学术上的贡献没法儿算。他的走,是学术界的一大损失,可他的书和精神还在,影响了好几代人。 季羡林去祭奠胡适,不光是个人感情的事儿,也是对那时候知识分子精神的一种传承。他敬仰胡适,不只是因为胡适学问好,更因为胡适身上有种对真理的执着。胡适那一代人,活在乱世里,能坚持做学问,还想着怎么让国家更好,挺不容易的。季羡林用这趟旅程,表达了对胡适的感激,也提醒后人,别忘了这些老辈学者的付出。 说到季羡林这一生,其实挺复杂的。他学问做得大,可生活里总有放不下的遗憾。没跟伊姆加德在一起,母亲走得早,胡适去世后没再见一面,这些都让他心里不踏实。可也正因为这些,他的人生才显得真实。他后来写书,说“时间从来不语,却回答了所有问题”,意思是日子过着过着,很多事就看开了。人活一辈子,不可能啥都圆满,关键是咋面对这些不圆满。 他在《站在胡适先生墓前》这篇文章里,回忆了跟胡适的点点滴滴,讲了对胡适的感激。他觉得胡适那一代知识分子,活得不容易,做的很多事都是摸索着来的,不能光用对错去评判。他还提醒大家,看历史人物得全面点,别一棍子打死,也别瞎捧。胡适对他的影响,不光是学问上的,还有做人的道理。胡适爱跟学生聊,爱开玩笑,可讲到学问一点不含糊,这份热情让季羡林记了一辈子。 季羡林还从别的事儿里悟出不少道理。比如他养花,喜欢猫,从这些小事儿里,他琢磨出生活的真谛。他觉得人生不一定得轰轰烈烈,平平淡淡也能过出滋味。他80多年的人生,啥都经历过,风光过,也失落过,可到最后,他觉得自己没白活。时间这东西,治愈也让人明白了很多。

独行者

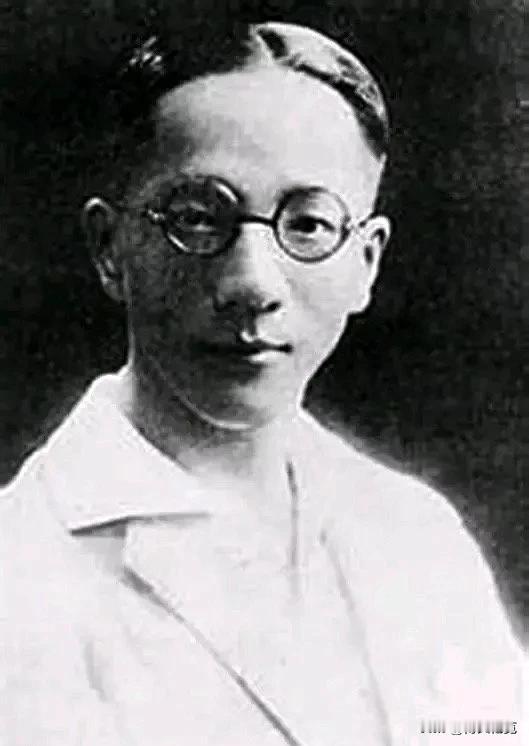

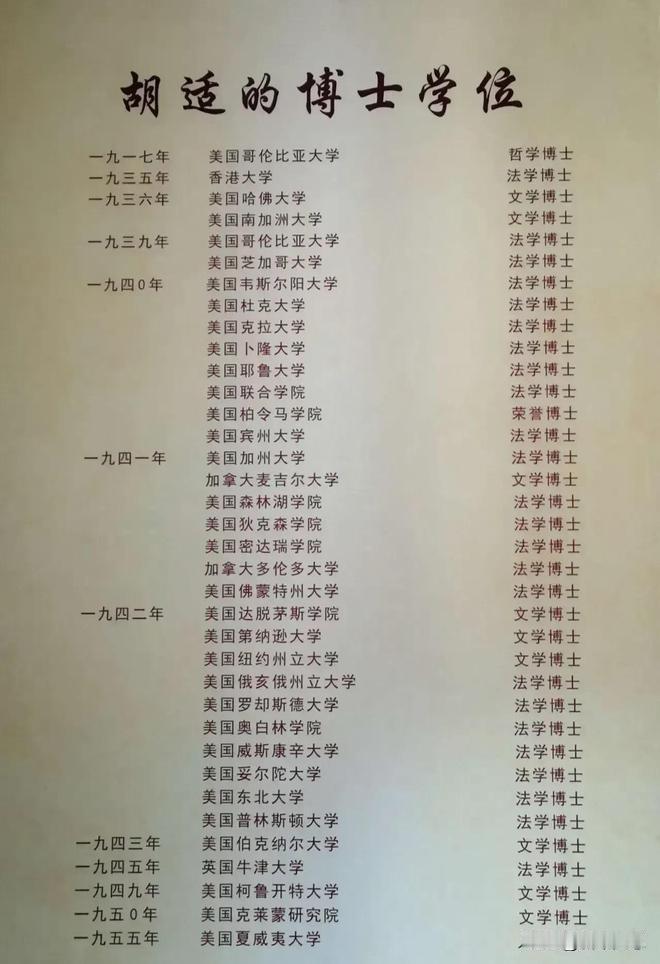

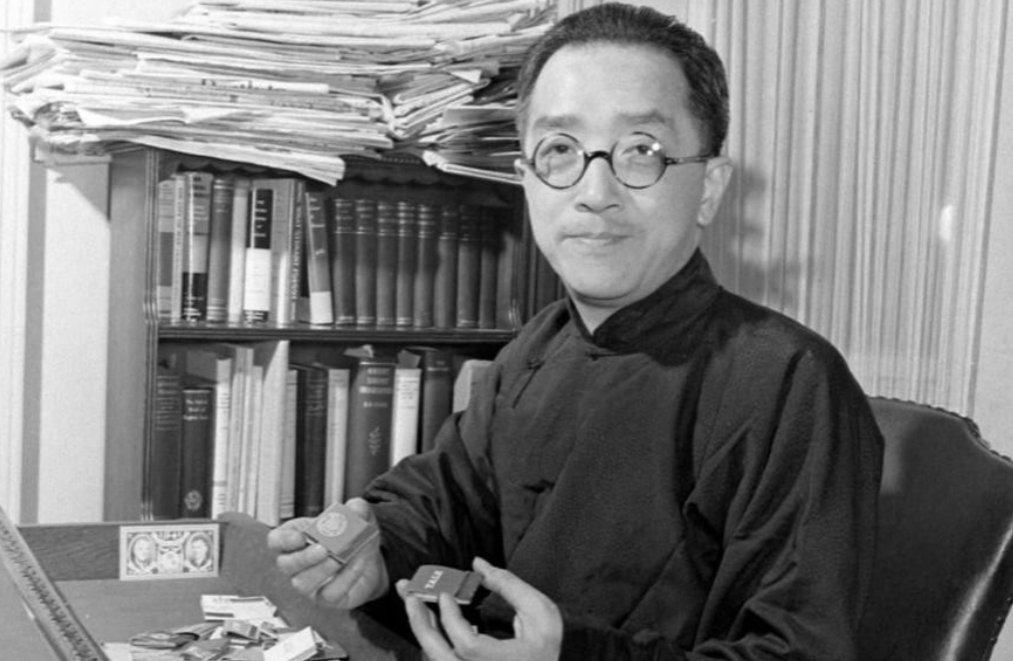

一丘之貉,都是所谓的“大师”!