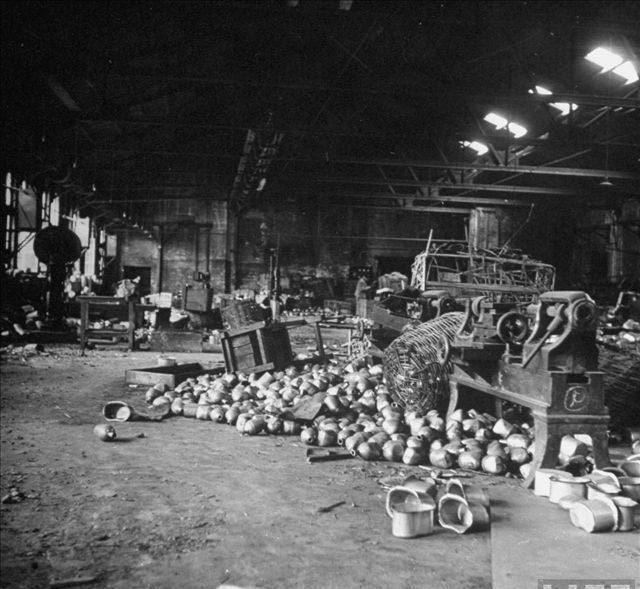

1945年,苏军打败日军进入东北。苏军对日军留在东北的重工业设备羡慕不已。这些重工业设备不仅完整还相当先进,质量也是杠杠的。1946年,苏军终于按耐不住,决定全面拆走这些在东北的日本重工设备。 1945年8月,日本的战败已经不再是悬念。 按照《苏美英三国关于日本的协定》,美英两国已经与苏联达成协议,规定战后远东的势力范围分配。 根据这一协议,苏联被赋予了对日本的宣战权,并且有责任在战后迅速接管东北的部分区域,特别是日本长期占领的中国东北。 当苏联决定在8月9日凌晨出兵时,已有150万苏军部队悄然集结,准备迎战驻扎在东北的关东军。 关东军在日本对中国东北的占领下已存在多年,久而久之,他们逐渐形成了一股强大的军事力量。 然而,这支军队并未料到的是,面对苏军的强大攻势,他们几乎毫无反抗之力。在不到两周的时间内,苏军便成功地击败了关东军,俘虏了近六十万日军。 日本天皇在几天后宣布无条件投降,战争宣告结束。 然而,苏军并未按照国际惯例迅速撤离东北地区,反而在短时间内开始了大规模的“战利品”搜刮。 从装备到资源,从工厂到铁路设备,苏军几乎一扫而光,带走了大量中国东北的物资。这一行为不仅违背了国际协议的精神,更揭示了苏联在战争结束后对于远东区域的野心。 实际上,苏联的出兵东北远非仅仅响应《苏美英三国关于日本的协定》。 首先,苏联对远东的军事控制可以有效保障自己在亚洲的安全,防止日本或其他势力的反扑。 其次,这一举措也使得苏联能够在战后对日索赔中占据更有利的地位。正如他们在对德国的战后索赔中所得,苏联意识到,通过占领战略性地区,不仅可以增强自己的安全保障,还能在国际舞台上争取更大的话语权。 苏联深知,如果不趁机在东北建立起自己在战后远东的影响力,最终的日本利益很可能会被其他国家瓜分,而苏联显然无法接受这种结果。 东北地区在多年的日本占领下,已经形成了规模庞大的工业体系,这对战后急需恢复经济的苏联来说,具有无法抗拒的吸引力。 先进的设备和设施,尤其是为战争所修建的重工业生产线,对于刚刚经历巨大战争的苏联而言,无疑是一笔巨大的财富。 为了补偿战争中遭受的重创,恢复经济和工业生产,苏联开始大规模地拆卸并搬运这些工业设施,将它们运往国内。 为了确保这一过程的顺利进行,苏联不仅仅依靠自己的军队,还派遣了大量经过特殊训练的工程师和技术人员,专门指导拆迁工作。 苏军的士兵并非唯一的“劳动力”——大量的日本战俘、当地的中国劳工,甚至一些日军战犯都被迫参与到这一工作中。 苏联要求原本负责管理这些工业设施的日本技术人员提供详细的拆迁方案。 这些技术人员不得不将重点放在最为关键的设备上,包括动力生产、发电机、实验仪器、化学设备、医院设施,以及重工业中必不可少的开采设备和水泥生产设备。 苏军通过精准的计划,将这些高效且最新的设备全部拆卸,并迅速转移到苏联境内。 对于苏军来说,这些设备不仅是战后的宝贵资源,还是重建自己工业基础的关键所在。它们能帮助苏联快速弥补在战争中遭遇的巨大损失,加速经济恢复的步伐。 然而,对那些无法拆卸的设备和建筑,苏军采取了破坏性手段。大量的工厂被完全拆毁,甚至包括上千座楼房和工业设施,都遭到了破坏。 为了保证设备的搬迁不受任何干扰,水厂、煤矿等关键行业的生产设备也一并被拆走或毁坏。这不仅导致了当地的产业停产,也给未来的重建工作带来了沉重的负担。 东北的经济几乎被完全摧毁,原本具备生产能力的地区被迫回到了零起点。 东北的工厂、铁路、矿山等基础设施逐渐变得空空如也,所有的先进设备几乎都被彻底拆解,搬运至苏联境内。拆迁的速度之快,程度之深,令人震惊。 苏联的这场“经济掠夺”不仅让日本的工业资源彻底脱离原有的控制,也让苏联在战后经济复兴中占据了相对有利的位置。 然而,这一举措却在中国和其他国家间激起了不小的反感。 东北的工业资源被苏联搬走,意味着中国的经济恢复进程遭遇了沉重打击,而苏联的迅速扩张,也为日后的中苏关系埋下了隐患。 参考资料:城市战争:国运时代及世界三重奏下的中国区域沉浮.王千马.2023

金刚

抢夺战利品包括女人是胜利者的权利,世上就没有公理!