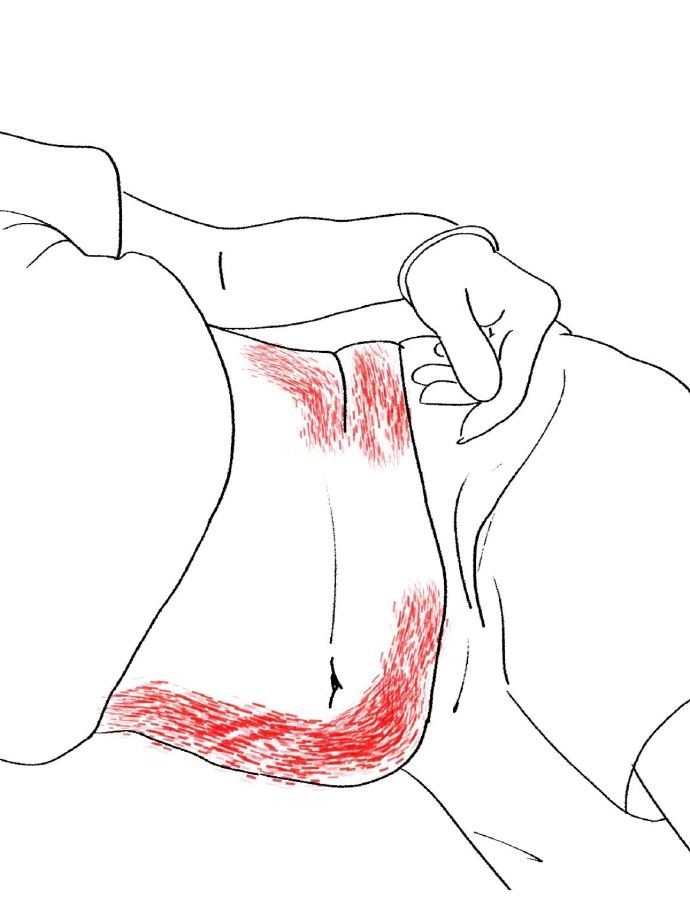

被非法行医被判三年的贺建奎,将阿尔茨海默症的基因编辑研究计划,曾经因基因编辑婴儿引发科学界与伦理界审判。 一、研究计划核心内容与技术路径 1. 科学基础与目标 贺建奎研究基于2012年冰岛大学发现的 APP基因A673T突变,该突变可减少β-淀粉样蛋白沉积,降低阿尔茨海默症患病风险(携带者患病率降低至非携带者的1/7.5)。他计划通过碱基编辑技术(Base Editing)将此突变引入人类胚胎,以期“从基因层面预防阿尔茨海默症”。相较于传统CRISPR技术,碱基编辑无需切割DNA双链,理论上安全性更高。 2. 实验阶段设计 前期动物实验:首先在小鼠胚胎中引入APPA673T突变,测试其对神经病理学指标(β-淀粉样斑块)和认知功能影响。 人类胚胎实验:使用临床废弃的“三核受精卵”(多精受精异常胚胎)进行基因编辑,验证突变能否在人类细胞中生效,但明确声明不会将胚胎植入人体孕育。 二、资金来源与合法性争议 1. 国际资本介入 2024年,贺建奎获得美国加密货币公司Opus的资助,用于阿尔茨海默症研究。Opus创始人称其“勇敢挑战传统科学边界”,但具体投资金额未公开。此外,他还接受中美私人捐款,但未透露细节。 2. 法律与伦理审查 中国刑法已明确禁止以生殖为目的的人类胚胎基因编辑,违者最高可判7年监禁。贺建奎声称实验需“政府许可和伦理审批”,但目前尚无获批证据。专家质疑其合法性,并指出即便使用异常胚胎,研究仍可能违反国际伦理准则。 三、科学界与伦理界的质疑 1. 科学合理性质疑 疾病复杂性:阿尔茨海默症成因涉及多基因与环境交互作用,单基因编辑能否有效预防存疑。新加坡南洋理工大学学者彼得·德罗格批评此举“科学逻辑薄弱”,且针对老年疾病修改胚胎基因“本末倒置”。 实验验证困境:即使编辑成功,如何在不植入胚胎的情况下验证其对阿尔茨海默症的实际效果?学者指出,无法存活的人类胚胎无法提供表型数据。 2. 伦理风险与历史教训 脱靶效应与遗传风险:CRISPR技术存在脱靶风险,可能引发未知基因突变,且胚胎编辑的遗传性后果无法预估。此前“基因编辑婴儿”事件中,三名儿童的健康保险至今无机构承保,学者警告其早死风险可能增加。 科研信誉危机:英国肯特大学学者张悦悦认为,贺建奎的新计划更像“宣传噱头”,可能损害全球基因编辑领域的公信力。 四、社会背景与个人动机 1. 老龄化与疾病负担 全球阿尔茨海默症患者达5500万,中国占25%,且65岁以上人群患病率每5年翻倍。贺建奎称研究动机源于其家族病史(母亲患病),并强调“为改善患者生活而非改变人类进化”。 2. 技术乐观主义 贺建奎预测,50年后胚胎编辑将“如试管婴儿般普及”,可消除遗传疾病。他自称“吸取教训”,承诺遵守法律,仅研究非存活胚胎。然而,其过往“行动过快”的风格仍令学界担忧。 五、对比现有治疗进展 与基因编辑高风险路径不同,传统医学正探索其他疗法: 外科手术突破:武汉大学团队通过颈深淋巴-静脉吻合术(LVA)改善患者认知功能,术后症状缓解显著,但长期效果待观察。 早期诊断技术:血液p-tau217检测等无创手段灵敏度达93%,可提前15-20年预警,为药物干预争取窗口期。 科学激进主义与伦理底线的博弈 贺建奎新计划将基因编辑技术推向更复杂的伦理战场。尽管阿尔茨海默症亟需突破性疗法,但胚胎编辑不可逆风险、科学合理性与监管缺失问题,使其研究充满争议。正如学者警示:“科学需敬畏生命,而非成为赌注”。未来,如何在创新与伦理间取得平衡,仍是全球科学共同体面临的终极考验。

![刻在人类基因里的“禁令”有哪些[doge]](http://image.uczzd.cn/3420689852134749003.jpg?id=0)