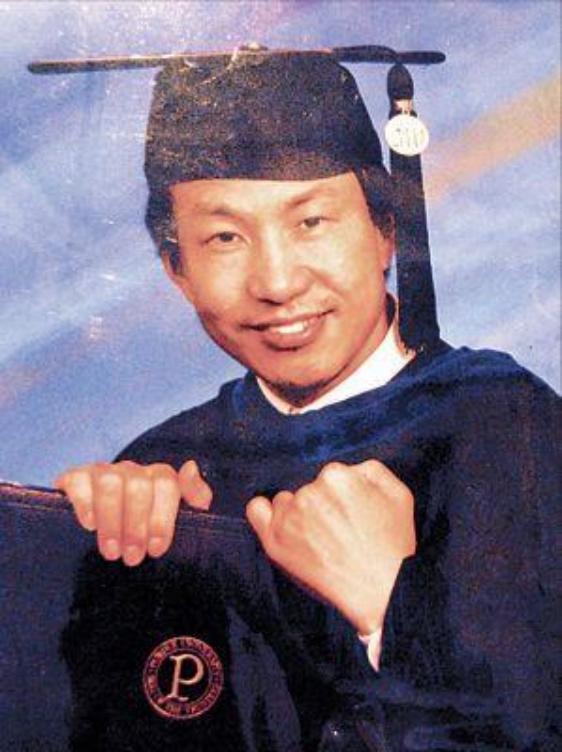

2006年,华裔核物理博士、清华副教授蒋国兵,在加拿大沦为油漆工,半年后,他在多伦多401高速公路上跳桥身亡,年仅42岁,宁愿自杀也不愿回国,这中间到底发生了什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2006年7月21日凌晨,多伦多401高速公路上的立交桥笼罩在一片寂静之中,车流稀疏,夜色深沉,一个东方面孔的男子站在桥边,凝视下方,他的身影略显佝偻,仿佛承载了无尽的重负。 这个人名叫蒋国兵,一位42岁的华裔核物理博士,曾是清华大学最年轻的副教授之一,然而这一刻,他用一跃结束了生命。 从学术巅峰坠入油漆工的卑微,再到跳桥自杀,他为何宁愿选择死亡,也不愿回国?他的故事,既是个人的悲剧,也折射出更广泛的现实困境。 蒋国兵的起点并不显赫,1962年,他出生于湖北天门一个贫困的农村家庭,父母是普通的农民,靠日出而作、日落而息维系生计,却始终相信知识能改变命运。 在那个年代,农村孩子能上大学极为罕见,但蒋国兵的父母宁可省吃俭用,也要支持他读书,1979年,国家恢复高考不久,17岁的蒋国兵凭借刻苦努力和天赋,以湖北省理科状元的身份考入清华大学物理系。 这所学院在中国科学界地位崇高,而蒋国兵在高手如云的班级中脱颖而出,硕士毕业后留校任教,31岁便成为清华最年轻的副教授,那时的他,前途一片光明,被视为寒门子弟逆袭的典范。 然而蒋国兵并未止步于此,担任副教授后,他获得公费留学机会,前往美国普渡大学攻读核物理博士学位,这所享有“公立常青藤”美誉的学校为他的履历增添了耀眼光环。 2000年,他完成学业回到中国,却被美国生活的优越条件深深吸引,相比之下,当时的中国虽在改革开放后逐步发展,但与西方仍有差距,蒋国兵与妻子卢女士商议,决定移民加拿大,寻求更好的生活。 办理移民手续时,他曾犹豫,甚至撕毁了申请表,但最终还是选择离开,2001年4月踏上加拿大的土地,满怀憧憬,现实却迅速击碎了他的期待。 蒋国兵原以为,凭借清华大学副教授、普渡大学博士的背景,在加拿大谋一份体面工作轻而易举,然而他投出的简历如同石沉大海,连回音都难得。 为了养家糊口,他不得不放下身段,在多伦多一家油漆厂当起了工人,半年辛苦劳作,收入仅约5000加元,折合人民币不足3000元,这与他在清华的地位和收入相比,落差之大令人难以想象。 一个曾在学术殿堂指点江山的学者,如今却从事体力活,忍受着白人社会投来的异样眼光,生活的重压接踵而至,蒋国兵与妻子在北约克买了一套小房子,首付耗尽积蓄,每月还需偿还高额房贷。 妻子卢女士患有甲亢,常年吃药,年幼的女儿也需要照料,家庭开销让夫妇俩喘不过气,更令他痛苦的是心理上的煎熬。 他不愿让国内同学知道自己的处境,2002年清华同学来访时,他特意叮嘱对方十年内不要泄露他的联系方式,他含糊地说要“集中精力做点事”,实则是掩饰内心的羞愧。 那些同窗如今在国内已是高管、官员或教授,而他在异乡挣扎求生,这种对比如巨石压在心头,蒋国兵并非没想过回国,但“回国即失败”的观念在他心中根深蒂固。 北美华人圈中流传的“只有混不下去的人才回去”的说法,更让他难以迈出这一步,为了改变困境,他于2002年进入多伦多大学攻读化学博士,后来又在怀雅逊大学做临时研究。 然而即便拥有两国的博士学位,他依然找不到稳定工作,2006年,临时合同即将到期,他再次面临失业,四处投递简历却依然无果,对于一个曾风光无限的天才来说,这无疑是致命打击。 7月21日凌晨,蒋国兵站在401高速公路桥上,望着下方稀疏的车流,做出了最后的选择,他的妻子回忆,丈夫从不表露异常,每次回家都看似平静。 她从未察觉他的绝望,甚至连回国的念头都未深谈,那一刻,他纵身一跃,生命戛然而止,留给妻子和两个孩子无尽的悲痛,华人社区伸出援手,组织募捐,协助处理后事,但这一切已无法挽回失去的生命。 蒋国兵的悲剧令人深思,他的选择源于多重因素交织,个人层面,他对高学历的期待与现实的落差导致心理失衡,从小刻苦奋斗的他习惯了成功,却无法接受平凡。 社会层面,加拿大对海外人才的认可有限,核物理专长在此无用武之地,移民生存的艰难超乎想象,文化层面,面子与“成功”的定义扭曲了他的判断,让他宁愿结束生命也不愿面对“失败”的标签。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:北方网2006-7-26《找不到工作跳桥自身 加拿大惋惜中国博士之死》