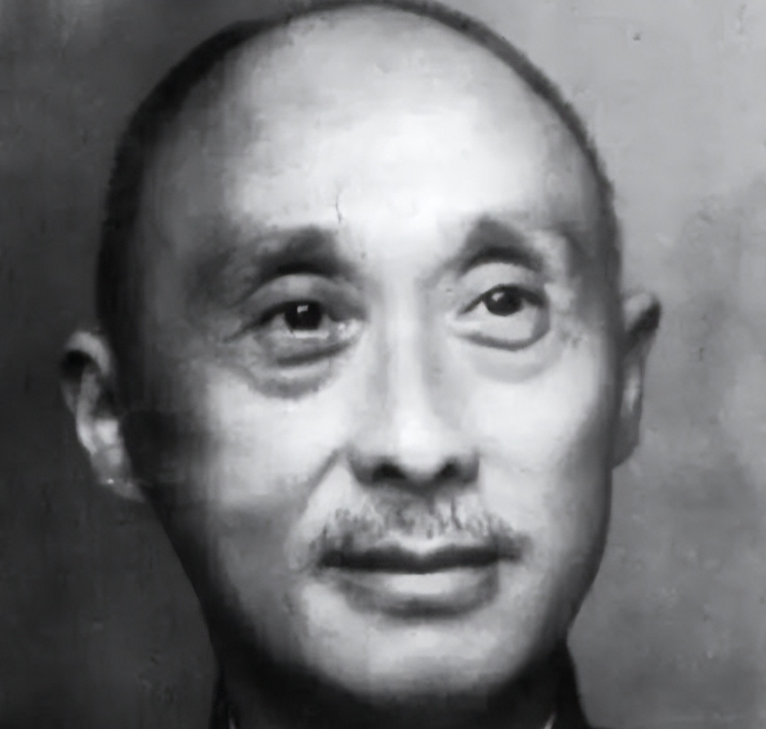

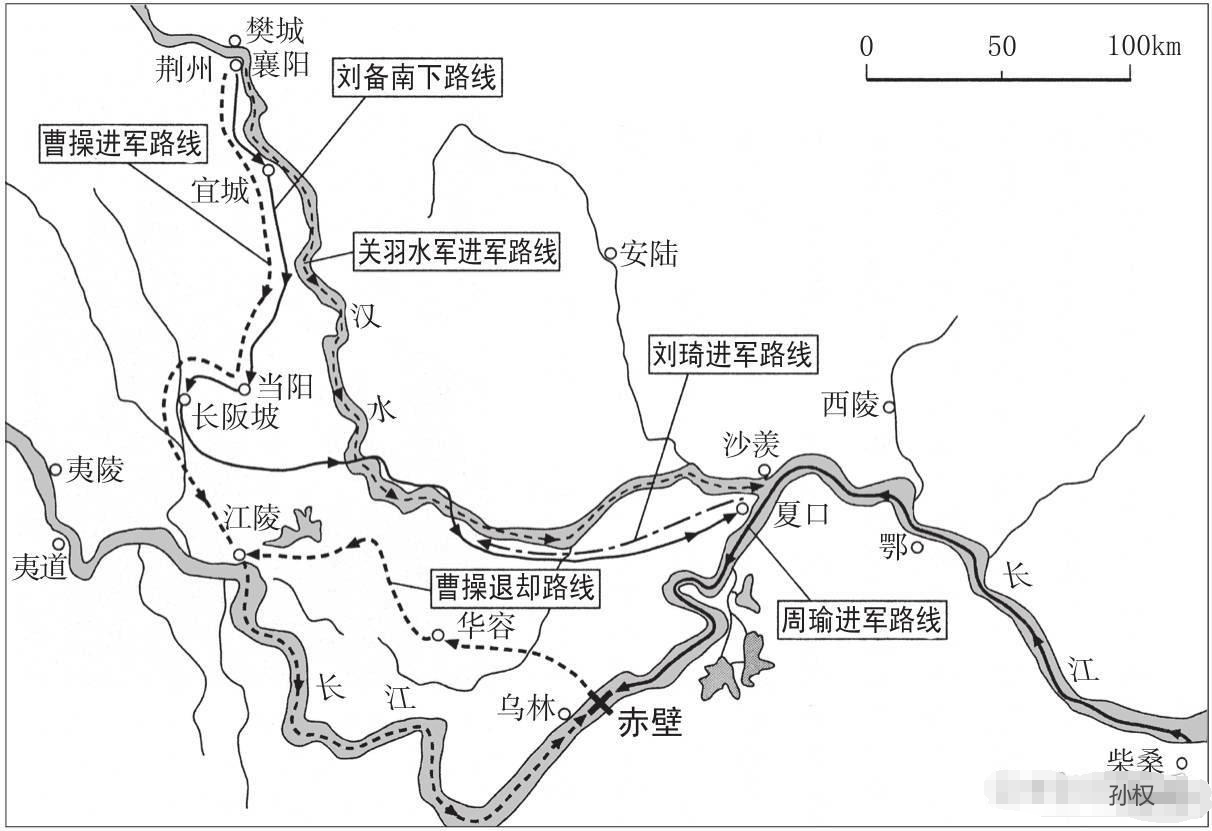

1967年9月,喜马拉雅山“风雪最大之地”中印两军上万人激战4天3夜!印军1个山地旅及1个炮兵旅,对我军1个加强团! 中印两国的历史关系经历了从亲密合作到对立冲突的剧烈转变。新中国成立初期,印度曾被视为中国在亚非地区的重要伙伴,尤其是在两国共同倡导不结盟运动和支持第三世界国家反对帝国主义的背景下。尼赫鲁曾明确表示,中印两国是“好兄弟”。 在第二次世界大战期间,印度对中国抗战提供了大量帮助,包括军事物资的援助以及支持中国在国际舞台上的立场。然而,尽管两国曾有过一段深厚的友谊,这种亲密关系最终却未能持久,反而在几十年后爆发了两国之间的军事冲突。究竟是什么原因导致了这种转变? 中印两国关系的裂痕,首先源于边界问题。新中国成立初期,印度和中国并未对边界线达成明确共识。尼赫鲁一方面强调“麦克马洪线”是中印边界的依据,另一方面却从未与中国正式协商过这一边界。印度政府坚持认为麦克马洪线是两国的边界线,且这一立场在尼赫鲁的言辞中得到反复强调。他在印度议会中公开表示:“这就是我们的边界,这个事实没有改变,我们坚持这条边界,我们绝不让任何人越过这条边界。” 然而,对于中国而言,麦克马洪线并非一个可以接受的边界线。中国认为,这一线是殖民时期英国为其在印度的利益而划定的,而中国自始至终未曾同意或承认。事实上,中国的立场根基深厚,认为中印边界应基于两国的传统习惯线,且这一线有着悠久的历史背景。中国方面提出的证据包括大量的历史文献、地图和外交文件,证明中印边界在历史上并未按照“麦克马洪线”划定。因此,尽管双方在多次外交接触中提出了各自的边界主张,始终未能找到共识。 1967年9月,喜马拉雅山脉东段,中印边境的乃堆拉山口,海拔4400多米,平均气温只有零下7摄氏度,这里常年风雪交加,被称为"风雪最大之地"。就在这个远离人烟的地方,中印两国军队爆发了一场激烈的战斗。 9月11日清晨,寂静被一声枪响打破。中国人民解放军某部连长李彦成中弹倒下,鲜血染红了这片他守卫的热土。同时,另有6名战士也不同程度负伤。这突如其来的变故,揭开了新一轮中印边境冲突的序幕。 印军对乃堆拉哨所发动的突然袭击,彻底激怒了中国军队。我军决定给予印军迎头痛击。在西藏军区副司令员王诚汉的指挥下,以步兵第31团为主力,迅速集结兵力,组建了一支装备精良、训练有素的加强团。 这支部队包括步兵33团3营、炮兵308团、师高炮营以及工兵、雷达等分队。他们以迅雷不及掩耳之势展开反击,仅用7分钟就击毙印军67人,摧毁了印方在我境内修建的7处工事。但印度军队并未就此罢休。他们迅速调来大量增援部队,其中包括山地步兵第112旅和炮兵第17旅。印军开始对我军阵地发动大规模炮击,企图以火力优势扭转战局。 我军炮兵根据前期侦察掌握的情报,对印军8个炮兵阵地实施"点穴式"攻击,集中优势兵力,各个歼灭。战斗结束后,据不完全统计,我军共毙伤印军540余人,摧毁印军指挥所2个、观察所2个、炮兵工事23处,还缴获了大量武器弹药。而我军这次付出了123名官兵伤亡的代价,其中32人壮烈牺牲,91人负伤。 1947年,印度在经过长时间的英国殖民统治后终于获得独立。然而,尽管摆脱了外部的压迫,印度却在继承国家独立后延续了许多殖民者的思想和行为模式。这种延续表现得尤为明显,特别是在印度对周边国家的扩张政策上。从果阿的占领到东巴的肢解,再到锡金的吞并,印度在独立后并没有放下侵略的脚步。 在当时的国际局势下,毛泽东不希望中国与美国在东方、与印度在西面双面作战。因此,在中印边界问题上,中国选择了较为宽容和忍让的态度。然而,这种克制并没有换来印度的理解与尊重,反而使得印度军队更加肆无忌惮,逐步侵入中国的领土。 1959年8月,印度军队进入中国边界区域,并开枪射击,导致双方爆发战斗。这一事件被称为“朗久事件”,虽然持续的时间很短,只有约1小时,在战斗中,2名印度士兵被击毙。两个月后的10月21日,中印边界西段的空喀山口发生了更大规模的武装冲突。印度军队再次越过边界,遭到中国军队的反击。此次冲突中,印度军队的9人被击毙,3人受伤,7人被俘。 经过一系列冲突后,中国军队在1962年决定主动撤回至所谓的“传统习惯线”。这一决定被部分人视为放弃了战果,但在当时的国情和国力背景下,这一选择具有其现实意义。虽然中国军队在边界地区取得了胜利,并且给印度军队造成了不小的压力,但中国的资源和后勤保障问题却让长时间驻守变得极为困难。战后的冬季即将到来,后勤压力加剧,再加上中国并不希望与印度长期对抗,因此做出了撤军的决定。