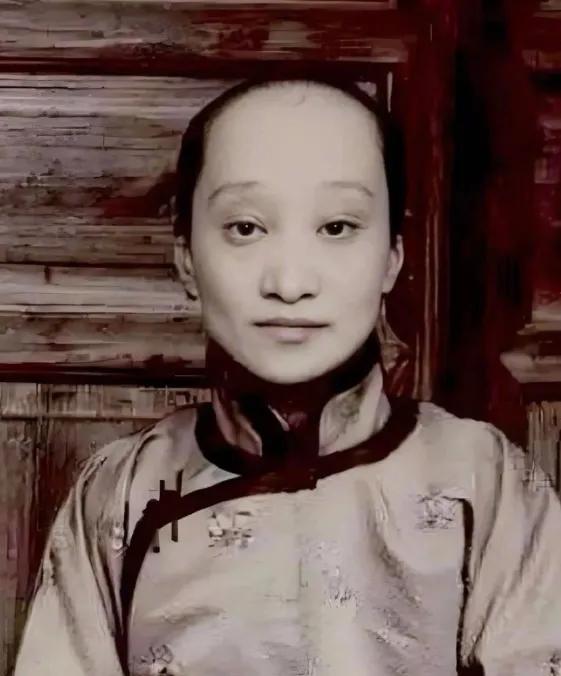

1929年,许广平给鲁迅生下了儿子,50岁的朱安听闻后,激动得又哭又笑:“我有儿子了,死后有人给我送羹饭了……” 1929年的一天,朱安正蹲在炉子前给婆婆熬药,忽然听见邮差扯着嗓子喊:“上海来信了!” 她眼神一亮,慌慌张张站起来,药罐子"咣当"砸在地上,滚烫的药汁溅在裹着白布的小脚上,她却浑然不觉。 接过信赶快叫人来念,得知许广平给大先生生了个儿子,她激动得又哭又笑:“太好了,我有儿子了,周家有后了,死后也有人给我烧纸送羹饭了!” 在她心里,她是周家主母,大先生的儿子自然是她的儿子。有了儿子,没有生育的她,就不再是周家的“罪人”了,而且自己也有人摔盆送终了。 然而,这份喜悦中却隐隐透着一丝悲哀。 时间回到23年前的夏天,绍兴周家张灯结彩要娶媳妇。 周家老太太一纸书信,将远在日本留学的鲁迅骗回家,理由是母亲病重,儿子必 须回来尽孝。可等鲁迅匆匆赶回,才发现所谓的“病重”,不过是家里给他安排的一桩婚事。 结婚那天,新娘朱安,裹着小脚,规规矩矩地坐在喜轿里,心里七上八下。 她听说新派少爷不喜欢三寸金莲,便“聪明”地在绣鞋里塞满棉花,强行把小脚撑进大两码的婚鞋。 哪料,刚一下轿,一只鞋就骨碌碌滚到新郎脚边,露出里面裹脚布的一角。 鲁迅盯着那块布,脸色瞬间沉了。他转身走进书房,把母亲为他准备的新皮鞋狠狠塞进樟木箱底,仿佛要连同这桩婚姻一起封存。 新婚之夜,红烛燃了一整夜,而朱安的盖头却始终没有被人掀开,此后她就成了周家大院里的一尊摆设。 鲁迅虽不愿履行丈夫的义务,却每月寄来三十块银元。朱安不舍得用,将它们用红纸包好,供在祖宗牌位前。她自己吃着酱菜稀粥,却把鲁老太太的燕窝炖得浓香四溢,一心想要做好周家的媳妇。 为了靠近鲁迅,有一年除夕,她鼓起勇气端着一盏热茶走进书房。可还没迈出几步,就被满架子的汉代陶罐吓了一跳,手一抖,茶盏砸碎了一只灰陶烟灰缸。 鲁迅急忙蹲下身,小心翼翼地捡起碎片,没好气道:“这是西汉墓出土的,比不得景德镇的瓷器。” 朱安站在门口,看着他轻柔地抚摸那些破碎的陶片,心里一片冰凉——她连一只死物都比不上。 1926年,鲁迅找到了真爱,决定彻 底离开这个家,和许广平搬去了上海。 临走前,他收拾行李时,朱安慌乱地抓住他的衣袖,声音发颤:“大先生,我到底是你的什么?” 鲁迅的手指微微一顿,随即用力掰开她的手,不说一句话转头就走。 朱安站在原地,望着他渐行渐远的背影,仿佛她最后的希望也随之消散。 1929年,朱安得知周海婴的出生,激动不已。她颤抖着翻出箱底珍藏的红绸布——那是当年嫁妆里唯 一没被虫蛀的料子。 煤油灯亮了一整夜,她一针一线地缝了十二双虎 头鞋,想象着孩子穿上它们时咯咯笑的模样。 可她不知道的是,远在上海霞飞坊的小洋楼里,许广平正轻哼着安眠曲哄孩子入睡,而鲁迅则皱着眉头,把北平寄来的包裹原封不动地塞进阁楼。 1936年深秋,鲁迅去世的消息传到北平时,朱安正在院里晒他留下的藏书。她怔怔地望着满地的《彷徨》《呐喊》,突然冲进厨房,炒了一盘茴香豆,那个写《孔乙己》的男人,到死都没有吃上她亲手做的下酒菜。 1947年,69岁的朱安病逝,临终前她留下遗言:“把我葬在大先生旁边……”然而,这最后的希望也未能实现。 朱安的故事,不只是她个人的不幸,也是时代的悲剧。在那个时代,像朱安这样的女性,被传统观念束缚,无法主宰自己的命运。 当我们追寻鲁迅的文学成就和思想光芒时,也不应忘记朱安这个被时代遗忘在角落的女性,她的故事,是对封建礼教无声却有力的控诉,也让我们学会珍惜,如今的新生活。