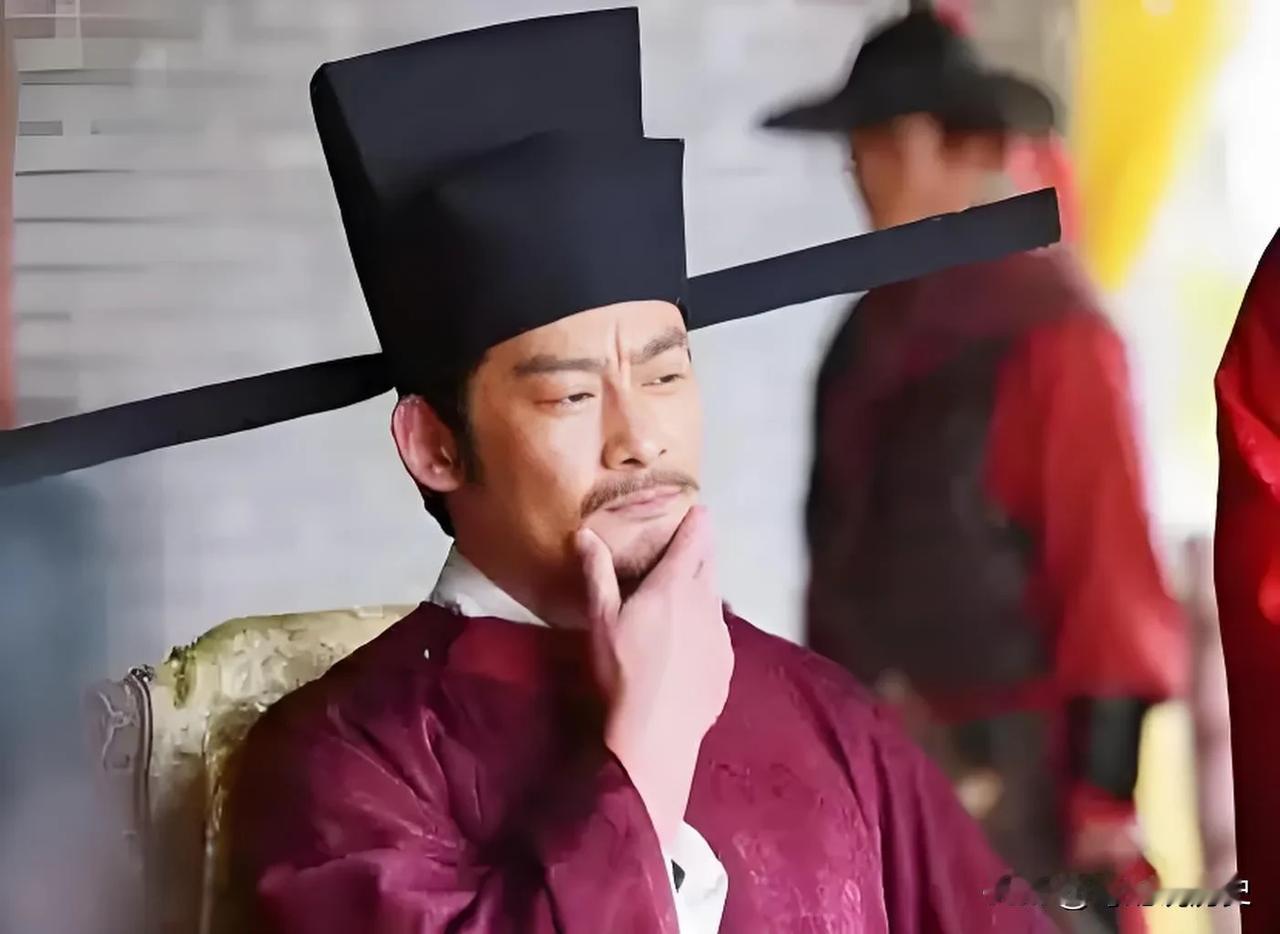

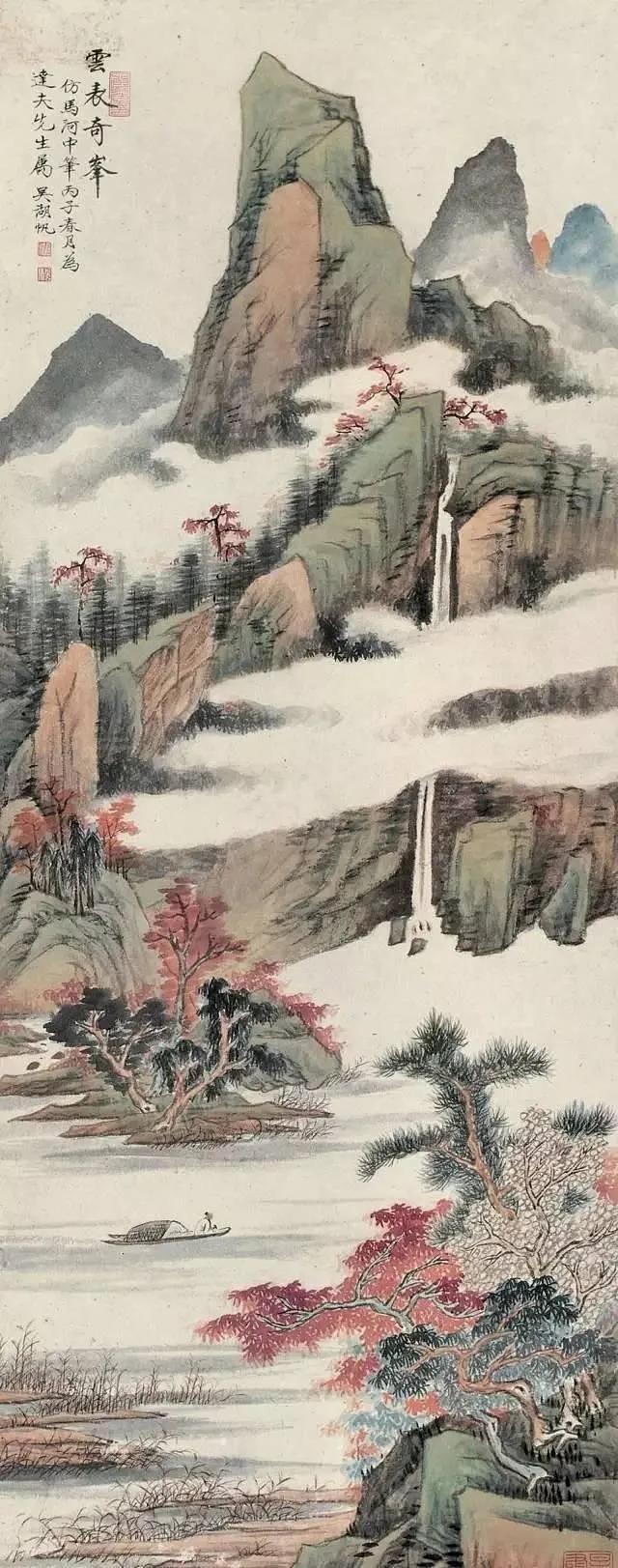

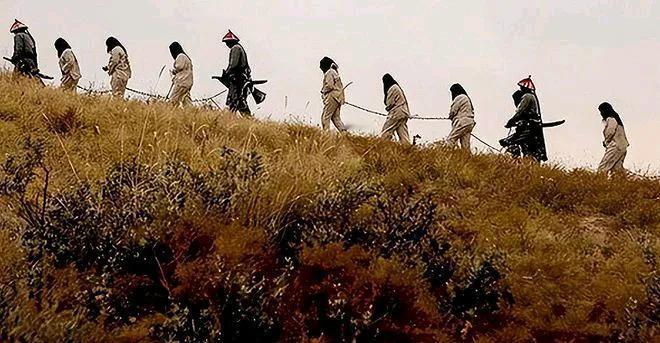

“押解女囚?那真是要多舒服有多舒服~”中国古代,押解犯人流放是个苦差事,但差役却抢着押解女犯人,因为这就是一个香饽饽差事。可对女犯人而言,流放可是比死亡更痛苦,甚至宁愿被酷刑致死也不愿意流放,这究竟是因为什么呢? 在中国古代,流放是一种常见的刑罚。所谓"流",就是流放、放逐的意思;"放",是指把罪犯发配到远方。流放通常是将罪犯发配到边疆或者荒芜偏远之地,从事苦役劳动,终身不得返回。这种刑罚始于西周,到明清时期广泛使用。 相比肉刑,流放似乎并不残酷,因为它既没有肉体上的折磨,犯人性命也得以保全。但实际上,流放的痛苦程度丝毫不亚于死刑。一旦被流放,犯人就失去了自由,与家人音信隔绝、生离死别。他们将被发配到数千里之外的陌生之地,从此过着最底层的悲惨生活。 而押解流犯的差役们,也要忍受行程漫长、条件恶劣的折磨。当时交通不便,从国都到边疆往往需要几个月甚至一两年的时间。一路上风餐露宿、跋山涉水,随时可能遭遇野兽、山贼的袭击。一旦犯人途中病死或逃脱,差役难辞其咎。所以没人愿意接这个苦差事。 但奇怪的是,当牵涉到女犯人时,差役们反而争先恐后地请缨去押解。原因无他,实在是古人贪图那些不可告人的"好处"。对他们而言,漫长的押解之路就是个香饽饽差事,简直要多舒服有多舒服。这些听起来匪夷所思,其中缘由还要从犯人的身份说起。 被流放者通常都是罪大恶极之人,但其中不乏达官贵人或名门闺秀。他们家财万贯,若是女眷触犯国法被发配,家属往往不惜重金赂贿差役。只要差役能在路上多加照料,让女儿免受皮肉之苦,家属给的钱财珠宝常常抵得上差役几年的俸禄。 在古代,押解女囚犯无疑是差役们眼中的肥差。虽说路途遥远,但他们巴不得多走几天,好从女囚犯家属那里多捞些油水。一旦接到押解女囚的任务,那真是乐开了花。 这其中的缘由不难理解。古时讲究男女有别,女子从小就被要求三从四德、谨言慎行。若是出了丑闻触犯国法,家人定会倾其所有来挽回女儿的名节。押解女囚的差役们自然是明白这个道理,一开始就打起了主意。 对女囚家属而言,女儿已是社会的弃儿,若是再遭受欺凌、名节扫地,那可真是雪上加霜。为了让女儿在漫长的囚途中能过得舒适些,家属们往往会给差役一大笔钱,让他们好生照料。这笔"打点"的钱财往往高得惊人,差役们做梦都能笑醒。 不仅如此,女囚犯的娇弱也是差役的另一个筹码。押送男犯时,差役们还要提防着对方逃脱。但面对女囚犯,他们根本不用担心这些。女子身娇体弱,长途跋涉不到几天就会筋疲力尽,连站都站不稳,更别提反抗或逃跑了。有的女犯甚至还会生病,若是不幸病故,差役们就能提前结束苦差,简直是天大的好事。 更有甚者,对一些品行不端的差役而言,女囚犯的弱小无助反而成了他们的助兴剂。试想一下,在偏僻荒凉的路途中,一个手无缚鸡之力的女子任人摆布,这对正常男人尚且难以抗拒,何况底层的差役呢? 这些见不得光的勾当,在案卷中鲜有记载。但通过一些间接史料,我们依然能管中窥豹。据《清代档案史料》记载,雍正二年(1724年),江西一名叫吴二姐的女犯被发配到新疆伊犁,押送的差役叫刘明。吴二姐出身官宦,刘明便以此为由,向其家属索取大量财物。 记载中提到:"每至一地,辄需索费用,一路骚扰不休,银钱花费不计其数"。途中,吴二姐几次险遭刘明侵犯,多亏随行婢女相救才幸免于难。等押到伊犁时,吴二姐已是面黄肌瘦,几近不治。案发后,刘明受到严惩,但类似事件在当时却屡见不鲜。 种种迹象表明,对一些差役而言,押解女囚无异于一场露骨的狂欢。用今天的话讲,他们对女囚犯可谓"想咋地就咋地",简直要多肆无忌惮有多肆无忌惮。当然,女囚的遭遇最终沦为了他们一饱私欲的牺牲品。 对一个女人而言,最大的痛莫过于失去自由,沦为阶下囚。而对古代女子来说,流放无异于判了她们一个比死刑还要残酷的结局。很多女囚宁可选择死刑,也不愿被流放。 一旦被流放,就意味着从此与亲人阴阳两隔,再无相见之日。放逐到边疆荒漠之地,等待她们的只有终生的苦役和非人的生活。有些女囚刚分娩不久,就被迫离开孩子,泣不成声。有些怀着身孕被押解,却因长途跋涉而流产。悲惨的遭遇数不胜数。 史书上曾记载过一个让人心酸的案例。清朝初年,江南才女柳如是和男友侯方域私奔,被捕后判了死刑。侯方域家财万贯,最后被减为流放。柳如是却宁死不从,她在法场上悲愤地说:"我们私奔,本就是两个人的事。如今他犯了法,凭什么要我去陪他受罪?我宁可一死,也不愿离乡背井,忍受那种折磨!" 柳如是的遭遇绝非个案。对古代女性而言,流放意味着生不如死的凌辱。一路上随时可能遭到欺凌和侵犯,许多人还没走到流放地就已经不成人形。就算挺过了漫长的囚途,新的苦难也才刚刚开始。