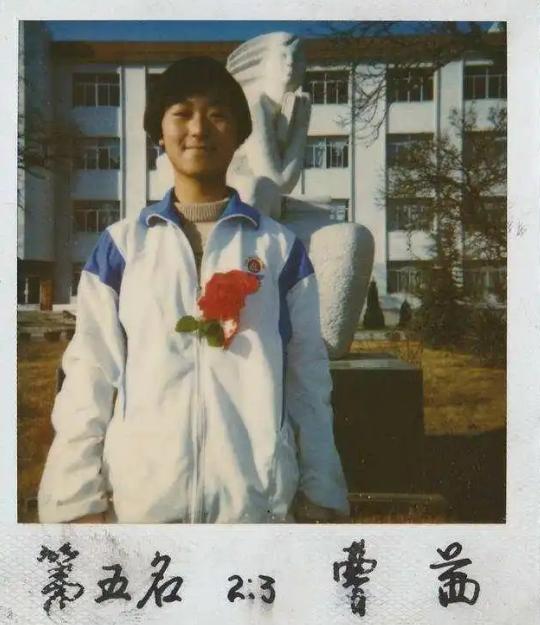

2000年,一对辽宁夫妇借了8万元将女儿送出国留学,可几年之后,女儿就再无音讯,直到21年后,夫妇双双患癌,命不久矣时才得知,女儿在德国大学当教授,当夫妇二人卧病在床,奄奄一息时想和女儿见上一面,教授女儿却表示没时间。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在辽宁旅顺的一个小山村,曹肇纲与刘玉红夫妇将全部期盼寄托在独女曹茜身上,八十年代的中国农村,"无子"意味着被乡邻指点,但这对朴实的夫妻却从未怨天尤人,反而决心培养女儿成才,让她走出贫瘠的土地。 为保证女儿专心学业,农活重担从未落在她肩上,岁月如梭,曹茜的成绩始终名列前茅,她顺利考入辽宁师范大学,成为曹家几代人的第一个大学生,拿到录取通知书那天,曹肇纲夫妇脸上的皱纹中盛满了喜悦。 2000年,表现优异的曹茜获得了前往德国留学的机会,对已过不惑之年的曹肇纲夫妇而言,德国是遥远而陌生的国度,7万元的留学费用更是天文数字。 "出国念书好啊,日后前程似锦,"面对女儿期待的眼神,曹肇纲无法拒绝,为筹集这笔钱,他放下农民的自尊,挨家挨户借钱,忍受着亲友异样的眼光,最终一家人凑足了8万元,临行前夜,曹茜向父母许诺毕业后定会回来,谁能想到,这一别竟是二十一年。 初到德国的日子并不轻松,曹茜一边适应陌生环境,一边忙于学业与打工,起初她每月都会打电话报平安,但随着时间推移,联系逐渐稀少。 某日一通跨越大洲的电话在曹家响起,电话那头,曹茜因生活费不足而求助,已负债累累的曹肇纲不得不再次借钱,但言语间流露的苦涩与无奈触怒了远在异国的女儿,一场争吵后,电话挂断,随之而来的是长达二十一年的音讯全无。 为寻找女儿的下落,他们尝试各种办法:寻求使馆帮助、发布寻人启事、录制视频呼唤,然而,大海捞针般的寻找始终无果,随着年龄增长,曹肇纲的身体每况愈下。 2020年,一场突如其来的重病将他击倒,医院检查结果是癌症晚期,同时,刘玉红也被确诊患上了同样的疾病。 在生命尽头,老两口最大的心愿只有一个:再见女儿一面,通过当地记者的帮助,他们再次发起了寻找行动,这一次,命运之神终于眷顾了这对苦命夫妇。 记者们在德国汉堡大学找到了曹茜的踪迹,二十一年过去,当年的留学生已成为大学教授,建立了自己的家庭,过着富足生活,当得知这一消息时,病榻上的曹肇纲流下了喜悦的泪水。 然而当记者将父母病危的消息告知曹茜,并转达他们想见最后一面的心愿时,曹茜的回应却如同冷水:她表示在德国有了新的生活和家庭,无暇回国探望。 这冷漠回应深深刺痛了所有关心这个家庭的人,那个曾经怯懦的留学生如今已是学术界翘楚,办公室里摆满学术奖项,课堂上座无虚席,却对生养之恩如此淡漠,曹茜为什么会变成这个样子? 在曹茜的求学生涯中,家人的期望如同枷锁,日渐沉重,填报大学志愿时,她原本向往南方大学,却发现志愿被父母篡改为本地师范院校,这种干预在她心中种下了反叛的种子。 留学德国本是曹茜摆脱家庭束缚的契机,她渴望获得独立与自由,然而经济困境让她不得不再次依赖家人,每一通要钱的电话都令她感到羞愧,而父亲流露出的期待——希望她早日学成归国以偿还债务,又令她倍感压力。 二十一年足以让隔阂变成鸿沟,那个渴望自由的少女如今已与故土渐行渐远,纵使在德国享有声誉,但每当夜深人静,故乡的记忆依然会不期而至,她选择将情感深埋心底,用学术成就与忙碌工作麻痹自己。 记者们将曹茜的回应告知老人时,曹肇纲沉默良久,轻声说道,知道女儿过得好就足够了,刘玉红则紧握丈夫的手,泪水无声滑落。 这对夫妇最终带着遗憾离开人世,村里为他们举行了简单而肃穆的葬礼,没有女儿的身影,只有村民们的唏嘘与叹息。 这一事件引发了关于现代教育与传统孝道的广泛讨论,有人认为,无论父母有何过错,子女都应当孝顺,也有人指出,健康的亲子关系应建立在相互尊重的基础上,过度干涉只会适得其反。 教育专家指出,曹茜的故事折射出传统家庭教育中的普遍问题:过度期望与情感控制,父母将子女视为实现自身梦想的工具,却忽视了子女独立人格的发展需求。 这段跨越二十一年的亲情悲剧,如同一面镜子,照出了现代社会中亲情与个人追求的艰难平衡,也映照出教育与孝道在时代变迁中的深刻矛盾。 信源:辽宁晚报2020.6.9《留学德国17年无音讯,女儿啊……你妈快不行了,你在哪里啊》