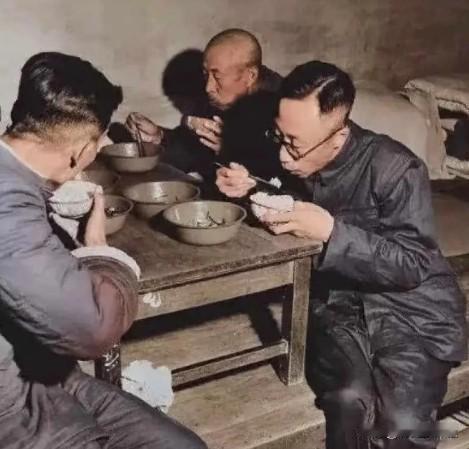

1964年,毛主席突然问道溥仪的工资,当他听到只有180元,顿时脸色大变直言:薪水太少,人家是皇帝嘛! (信息来源:2019-02-06 上观新闻 ——毛泽东的春节故事:曾捐出年夜饭、连续10年大年初二向这个人“还债”) 人间烟火与权力光环,两种截然不同的存在,却在毛泽东身上奇妙地交融,他既是运筹帷幄的领袖,也是关心柴米油盐的普通人。 时光回溯到1954年,程汝明,这位在毛泽东身边工作了22年的厨师长,对每年除夕夜的场景记忆犹新。 那时,全国上下都沉浸在节日的喜庆中,毛泽东却常常陷入沉思。 特别是三年困难时期,他带头降低伙食标准,甚至连肉菜都禁止出现在自己的餐桌上。 1960年除夕,程汝明出于对主席健康的担忧,偷偷在葱油饼里加了肉馅。 这“大饼”的秘密没藏多久就被发现,程汝明也被告知以后不准再做。 这件小事,足以窥见毛泽东在特殊时期,对自身要求的严格,以及对人民疾苦的感同身受。 再往前追溯,在革命战争年代,毛泽东的人情味则更加凸显。 1929年春节,红军驻扎在江西瑞金前村,为了让战士们过个好年,毛泽东和朱德想方设法筹集食物,最终,他们决定向当地百姓借粮,并立下欠条,详细记录借粮数量。 几个月后,红军路过此地时,如数归还了所有欠款,即使有些村民的欠条已经丢失,红军也依然按照村民的口述还款,赢得了百姓的信任和支持。 1935年除夕,红军长征到达贵州石厢子村,尽管条件艰苦,炊事班还是尽力准备了一顿“丰盛”的年夜饭,毛泽东分到了一碗红烧肉、一碗米酒和几个辣椒,但他却舍不得吃,而是将这些食物捐给了伤员。 在延安时期,毛泽东每年春节都会邀请当地百姓到枣园小礼堂吃饭,并主动提出要到村民家中做客,虽然每次拜年都是来去匆匆,甚至不吃饭不喝酒,但这种亲近百姓的姿态,无疑拉近了他与人民群众的距离。 时间来到新中国成立后的1962年春节,这一年,毛泽东在颐年堂设家宴,邀请了末代皇帝溥仪以及章士钊等几位党外人士作陪。 席间,毛泽东风趣地称溥仪是大家的“顶头上司”,气氛轻松融洽,当时正值国家困难时期,宴席上的菜肴也十分简单,只有几碟湘菜和主食,这顿简单的家宴,却有着非同寻常的意义。 两年后的春节座谈会上,毛泽东再次提到了溥仪,并关切地询问他的生活状况,得知溥仪每月工资只有180元后,毛泽东认为“太少”,并决定从自己的稿费中拨出一部分资助溥仪。 同时,他还了解到溥仪的叔叔载涛生活也比较困难,于是也一并给予了资助,溥仪收到资助后,十分感动,写诗表达了对毛泽东的感激之情,载涛也写信感谢毛泽东的慷慨相助。 毛泽东的慷慨,也体现在他对老朋友章士钊的“还债”上。 1920年,章士钊曾为毛泽东筹集了两万银元,用于支持党的早期活动,1963年,毛泽东决定将这笔“欠款”归还给章士钊,每年还2000元,分十年还清,尽管章士钊多次婉拒,但毛泽东坚持要还,并表示这是用自己的稿费给老朋友的生活补助。 此后,每年大年初二,毛泽东都会派秘书给章士钊送去2000元,直到1972年还清为止。1973年,毛泽东又提出要给章士钊还“利息”,并表示只要章士钊健在,就要一直还下去。 从战争年代的借粮捐饭,到新中国成立后对溥仪、载涛的资助,再到对章士钊的“还债”,毛泽东在不同时期,对不同人物的关照,都体现了他复杂的人格魅力。 他既有领袖的威严,也有普通人的情感,既有政治家的深谋远虑,也有对老朋友的真挚情谊。他的这些举动,并非简单的个人行为,而是与当时的时代背景紧密相连。 在战争年代,他的人情味为他赢得了民心,巩固了革命队伍,在新中国建设时期,他对特定人物的关照,既有人情味,也有政治策略的考虑,有助于团结各方力量,共同建设新中国,毛泽东在人际交往中的智慧和策略,至今仍值得我们学习和借鉴。