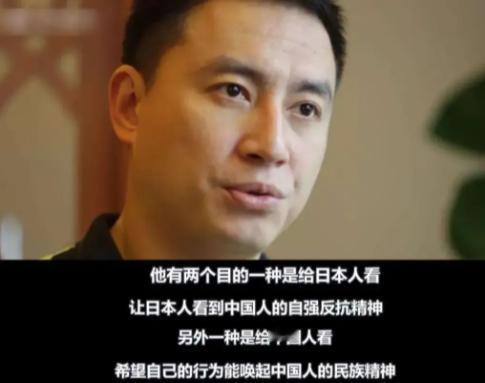

2011年,刘强医生作为志愿者来到日本福岛,帮助震后灾区,然而他感到愤怒的是,许多日本人对侵华历史没有任何悔意,甚至在态度上毫无改变,更让他无法忍受的是,当地的老师对待中日学生的态度截然不同,这让他非常生气。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2011年,晨曦微露的福岛废墟间,飘散着海啸过后特有的咸腥与泥土气息,刘强穿着志愿者的白大褂,在断壁残垣中谨慎跋涉,这位来自中国的医生,此刻正如无数国际志愿者一样,在这片饱经创伤的土地上奔波救援。 作为一名心理治疗师,他敏锐地感知着灾难给人们带来的创伤,却也在救援过程中,逐渐触碰到了自己内心深处未曾愈合的伤痕,他的祖父,曾是新四军中一位英勇的战士,那些关于抗战的故事,早已在他幼小的心灵中种下了对和平与正义的向往,而外婆在韩国的遭遇,更是让他对战争的残酷有着刻骨铭心的认识。 然而初到福岛时的刘强,却选择了将这些历史记忆暂时搁置,他坚信作为一名医者,治愈创伤、拯救生命才是自己的天职,在临时搭建的医疗帐篷里,他用专业的医术和温和的态度对待每一位伤员,语言天赋让他能够熟练地用日语与患者交流,减轻他们的痛苦与不安。 真正的转折发生在一个平常的下午,在废墟中重建的临时教室里,刘强亲眼目睹了一位日本教师对待学生的双重标准,那位教师对日本学生满怀耐心与鼓励,话语温柔似水,而面对中国学生时,却态度生硬,言辞间充满了轻蔑与不屑,这一幕,犹如一把尖锐的匕首,刺穿了刘强一直以来试图维系的理性与宽容。 那一刻祖父的身影与外婆的泪水在他脑海中交织,他开始质疑自己此前的态度是否太过天真,那些试图跨越历史的善意,是否只是一厢情愿的自我慰藉,医者仁心与民族认同在他胸中激烈碰撞,原本清晰的救援使命,也开始被愤怒与困惑所动摇。 夜深人静时,刘强常常独自在临时医院的走廊里踱步,望着远处靖国神社的剪影,那座承载着无数争议的建筑,仿佛在向他诉说着某种残酷的现实,随着救援工作的持续,他看到的不公平待遇越来越多,那些刻意回避的历史真相,那些未经反省的傲慢态度,都在他心中累积成一座即将喷发的火山。 行动的计划在深思熟虑中逐渐成形,刘强开始在不易引人注意的小店采购必需品,汽油的气味混合着他的决心,每一次准备都让他更加坚定,他清楚地知道,自己即将跨越的不仅是法律的界限,更是医者誓言的底线,然而当他回想起祖父讲述的抗战故事,想起外婆眼中未曾消散的痛楚,这种煎熬又转化为一种使命感。 当火焰在靖国神社升起的那一刻,照亮了东京的夜空,也照亮了刘强内心的挣扎,熊熊烈火中,他仿佛看到了历史的身影在晃动,这不是一次简单的纵火,而是一个医生用极端的方式发出的呐喊,一个救援者对历史沉疴的诊断书。 事件在国际社会掀起轩然大波,刘强的逃亡之路通向韩国,在那里,他的行为得到了一些民众的理解与支持,然而,这种支持并未能改变他的命运,在中日两国的外交博弈中,中国政府展现出了维护公民权益的坚定立场,最终刘强被遣返回国。 当刘强重新踏上祖国的土地时,他的内心依然充满着复杂的情感,那场大火也许已经熄灭,但它点燃的思考却永远不会停息,作为一名医生,他曾经致力于抚平伤口,作为一个历史的见证者,他选择了另一种方式来唤醒人们的记忆。 这种身份的转换,既是一种个人的悲剧,也是一面照射历史创伤的镜子,当我们面对历史的伤痕时,医治和抗争,到底哪一种方式更能带来真正的和解,这些问题,也许永远没有标准答案,但刘强的经历,无疑为我们提供了一个独特的思考维度。 信息来源:观察者网

如烟过客

废墟里怎么会有中国学生?