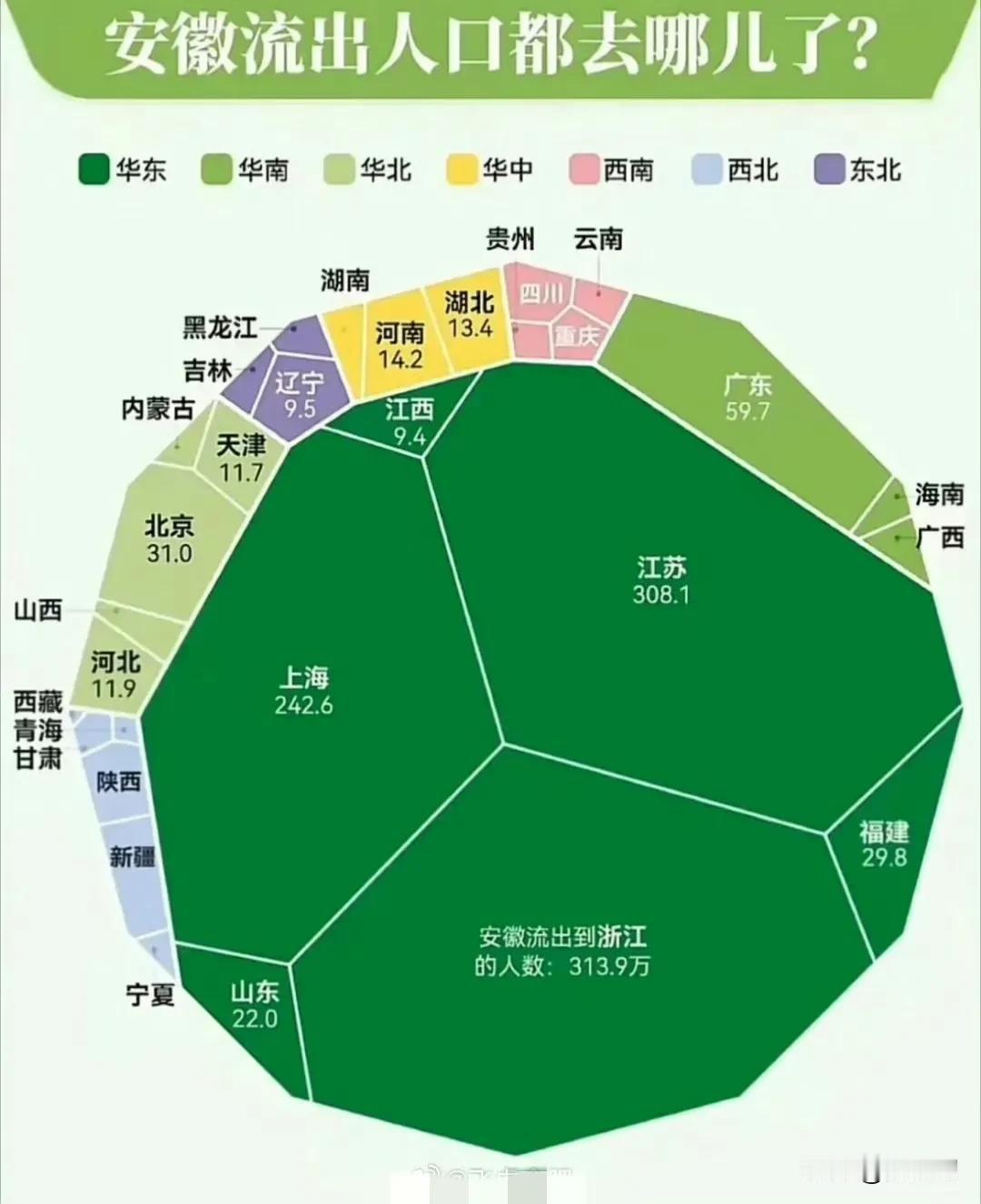

安徽人口迁徙潮:一场正在发生的区域发展突围战 安徽作为长三角地区重要的人口输出大省,正经历着人类历史上规模最大的人口迁徙运动。第七次全国人口普查数据显示,安徽净流出人口达1152万,每4个安徽人中就有1人选择外出谋生。这场持续三十年的人口迁徙潮,既是长三角城市群发展的助推剂,也是区域发展失衡的晴雨表。 一、流动图谱背后的经济密码 在阜阳市颍上县某村庄,青壮年劳动力外流率高达78%,全村仅剩留守老人与儿童守护着空旷的田野。这种现象在皖北地区尤为普遍,阜阳、亳州、宿州三市贡献了全省45%的跨省流动人口。长三角城市群如同磁石般吸引着安徽劳动力,上海静安区的家政服务从业者中,每3人就有1人来自皖北,苏州工业园区流水线上的皖籍工人占比超过四成。 产业结构的断层导致人口外流形成惯性循环。2022年安徽省规上工业企业平均工资仅为长三角核心区的62%,合肥市高新技术产业从业者占比不足15%。这种产业结构与收入水平的双重落差,推动着受过高等教育的毕业生也加入迁徙大军,形成"教育投入-人才流失"的逆向循环。 二、流动潮中的结构性困局 皖北平原沃野千里的耕地上,土地抛荒率已突破12%。在亳州市涡阳县,连片抛荒的农田中杂草丛生,与周边江浙地区高效农业形成刺眼对比。这种土地资源错配不仅危及粮食安全,更折射出城乡要素流动的制度性梗阻。农民进城后难以真正市民化,农村土地又无法有效流转,造成"半城市化"群体的持续扩大。 公共服务资源的梯度落差加剧人口迁徙的"虹吸效应"。合肥三甲医院接诊患者中,42%来自省内其他城市;全省985高校录取名额的73%集中在省会。这种资源集聚模式导致县域人才加速外流,形成"省会抽血地市,地市抽血县城"的恶性循环。 三、重构人口流动的新范式 在皖南山区,黄山市通过"徽州民宿+"模式,三年内吸引2300名青年返乡创业,带动乡村旅游收入增长156%。这种特色产业培育证明,找准区域比较优势可以逆转人口流动趋势。合肥量子信息、人工智能等战略性新兴产业的崛起,正在改变人才单向流动格局,2022年首次实现中高端人才净流入。 "共享农庄"模式在滁州试点取得突破,将碎片化耕地整合为现代农业园区,农民既可获取土地租金,又能参与股份分红。这种制度创新使土地流转率提升至68%,户均年增收1.2万元。当土地真正成为可携带的资本,城乡要素的双向流动才能畅通。 这场持续三十年的人口迁徙运动,本质上是区域经济重构的微观呈现。破解安徽人口流动困局,需要跳出简单的"截流"思维,转向更高层次的制度创新和产业变革。当江淮大地上能够生长出足够多的发展机遇,当城乡要素可以自由而有序地流动,安徽终将实现从"人口输出大省"到"价值创造高地"的华丽转身。这不仅是区域协调发展的必答题,更是实现共同富裕的时代命题。 你怎么看,感谢关注@陈老刀 ,聊聊咱老百姓感兴趣的话题~