1945年10月,因为一行字,阎锡山下令将秘书李源处死,政卫师长觉得李蓼源年轻又有才,处死太可惜了,便向阎锡山求情,做完口供再处理也行呀。

1948年,山西太原,风声鹤唳,一位年轻的公务员李蓼源,陷入了命运的漩涡,他并非山西本地人,而是来自河南淮阳,早年因战乱流亡,机缘巧合之下,踏上了山西这片土地,抗日战争时期,他怀揣着救国理想,积极参与学生运动,并最终在阎锡山主政的山西找到了安身立命之所。

李蓼源的才华和抱负很快得到了赏识,他被任命为阎锡山的侍从秘书,这份工作赋予了他接触核心政治圈的机会,也将他推向了政治斗争的边缘,他每日的工作,是整理阎锡山的讲话稿,处理大量的信件,见证着山西政局的变幻莫测。

然而,命运的转折点出现在1945年阎锡山62岁寿辰之际,李蓼源负责整理和印刷阎锡山的文稿,准备作为寿礼赠送,一次不经意的笔误,却为他带来了灭顶之灾。在朋友的戏谑下,他在文稿中添加了一句与阎锡山政治主张相悖的话语,虽然很快重印,但这件事还是被密告给了阎锡山。

阎锡山震怒,怀疑李蓼源是共产党派来的潜伏人员,他下令秘密逮捕李蓼源,并意图将其处死,政卫师长贾宣宗奉命执行,却对这位年轻人的命运感到惋惜,在押送途中,他犹豫不决,最终决定先将李蓼源关押起来。

随后,贾宣宗向阎锡山求情,建议先问清楚情况再做处理,但阎锡山不为所动,反而下令对李蓼源严刑逼供,在七天七夜的酷刑折磨下,李蓼源始终坚守清白,没有吐露任何“口供”。

随着阎锡山被蒋介石召去重庆开会,李蓼源的处境暂时得到缓和,他被秘密监禁在不同的地方,外界一度传言他已被处死,一些朋友甚至为他写下了祭诗,在秘密监禁期间,地下党和各界人士积极营救李蓼源。最终,在阎锡山的五堂妹阎慧卿的求情下,李蓼源才得以保释出狱。

1948年,国共内战进入关键时期,在好友的劝说和帮助下,李蓼源搭乘最后一班飞机离开了太原,前往北平,临行前,一位警务处长神秘地出现在机场,暗示可以为他提供帮助,这让他对未来充满了疑惑和期待。

来到北平后,李蓼源加入了民盟,参与到反蒋斗争中,他逐渐认识到和平解决冲突的重要性,并开始思考如何为山西的和平解放贡献自己的力量,他深知阎锡山与其家族成员关系密切,于是决定通过接触阎锡山的亲属进行劝说工作,他找到了阎锡山的侄子阎志惠,向他详细阐述了和平解放的好处,并以北平和平解放为例,强调了和平的价值。

除了私下劝说,李蓼源还积极组织各种社会活动,宣传和平解放的理念,呼吁各界人士支持和平解决方案,尽管他的努力并未立即见效,但他始终没有放弃希望,坚持不懈地进行劝导和宣传。

最终,在多方因素的影响下,阎锡山于1949年5月离开了太原,太原得以和平解放,虽然李蓼源并非直接促成这一结果的关键人物,但他的努力无疑为和平解放创造了有利条件。

晚年的李蓼源,在山西担任了重要的社会职务,他的历史贡献也得到了认可,他始终保持低调,不愿过多提及自己的过去,他的一生,经历了命运的跌宕起伏,从抗日青年到阎锡山侍从秘书,再到和平解放的推动者,他的经历见证了中国近代历史的变迁。

野马奔腾

太原是打下来的,我们那一带有不少太原战役的烈士和残废军人

超哥

太原是和平解放的吗?

安源 回复 02-27 00:04

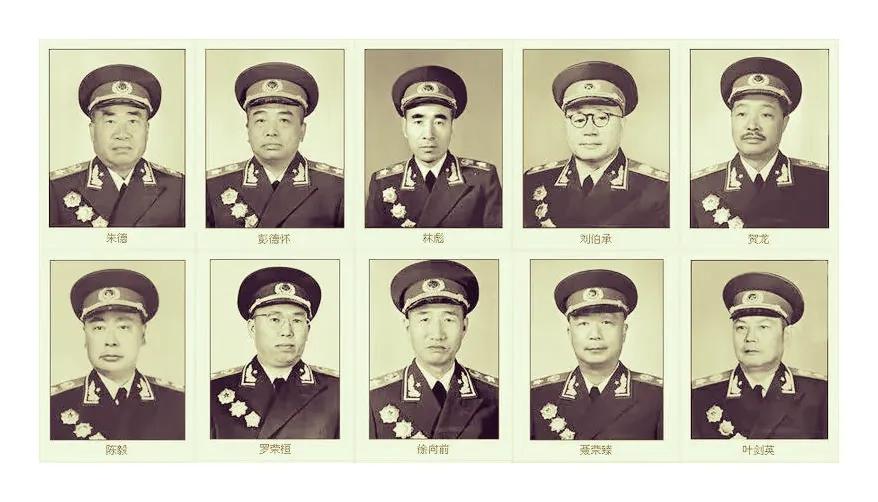

徐帅打下来的

用户10xxx44

小编重大历史事件让你三词两语就给改性了,真牛逼!

李言昭

胡说八道,太原哪里和平解放了,阎锡山顽固不化,死了很多人

爱家男人

后来呢?

诗和远方

历史不能乱说

用户17xxx39

小编没看过近代革命史,瞎掰!

老何

小编胡诌

用户10xxx83

小编污蔑

汪老师

真是无知太可怕

天马行空

你怎么可以歪曲历史事实,胡说八道,太原是和平解放的?太原是49年4月解放的,他走的时候,已经解放了,哈哈。太原是解放战争中攻坚战的一个典型。你这样误人子弟,还是少说为好。

老白干

太原是硬打下来的吧?