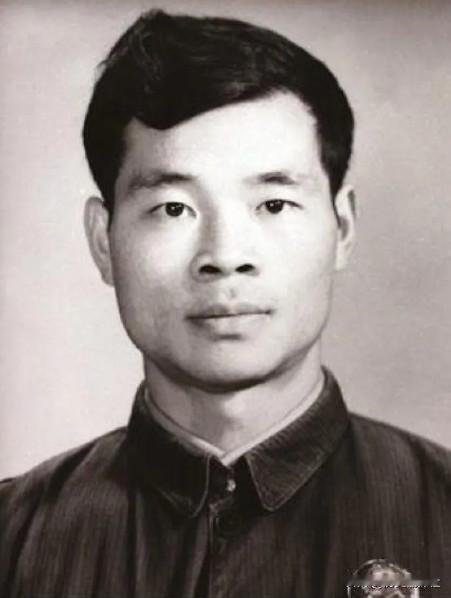

1982年6月16日,医生按照罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,震惊地发现他周身布满了癌肿,胸腔里的肿瘤长的比心脏还要大,在场的医生和护士全都忍不住哭起来。 (信息来源:2021-07-01 澎湃新闻——罗健夫:甘为科研献终生) 1935年,在湖南湘乡一个贫困的农家,罗健夫降生了,那时的中国,正经历着最黑暗的年代。 然而,清贫的生活不仅没有浇灭他心中的火种,反而让他对知识的渴望愈发强烈。 年仅15岁,他就选择了一条注定不平凡的路,穿上军装,走进武汉后勤军校的大门。 军校的经历,不仅磨砺了他的意志,更让他接触到了许多革命英雄的故事,这些故事在他心中播下了为国家奉献的种子。 离开军校后,他被派到祁连山放牧,但这并没有让他放弃学习。 在荒凉的祁连山下,他点着煤油灯,自学了从基础数学到高级物理的课程,最终考入了西北大学原子物理系。 大学期间,罗健夫的学习热情无人能及,他总是图书馆里第一个来,最后一个走的身影。 寒冬腊月也阻挡不了他求知的脚步。 他不仅学好了专业课,还自学了俄语,以便阅读更多的原著文献。 这种“卷王”精神,让他在大二就能轻松阅读俄文物理著作,成绩也一直名列前茅。 毕业后,他加入了中国科学院,参与了超声压焊机的研制。 当时国家急需这种设备,他和同事两个人,24小时轮班倒,硬是把这活儿给啃下来了。 1965年,命运的指针将罗健夫指向了航天科技集团九院771所。在这里,等待他的是一个足以改变中国航天史的重大挑战。 那是一个被称为"图形发生器"的尖端项目。它是半导体大规模集成电路的关键,却被西方严密封锁。没有图纸,没有样机,一切需要从零起步。 面对这块"烫手山芋",罗健夫毅然挑起重担。然而,作为一名核物理专业出身的科研人员,他对电子线路等相关领域几乎一无所知。 但他选择了迎难而上。图书馆和书店成了他的第二个家,知识的汪洋中,这位"老学生"开始了疯狂的补课之旅。 1970年,项目正式启动。当计算机技术员被临时抽调时,罗健夫二话不说,一人扛起两人的担子。 他的坚持终获回报。1972年,Ⅰ型图形发生器问世,填补国内空白。三年后,更先进的Ⅱ型也随之诞生,为中国航天电子工业注入强心剂。 1978年,项目摘得全国科学大会桂冠。但罗健夫将功劳让给同事,把自己的名字默默列在最后。同年分房时,他主动选择了最不受欢迎的顶层边角房,面对同事们的不解,他依旧淡然处之。 但罗健夫认为这是个好房子。 因为他需要一个安静的环境来思考和研究,远离尘嚣,才能更好地专注于工作。 然而,命运对罗健夫是残酷的。 1981年,正当Ⅲ型图形发生器的研发进入白热化阶段,罗健夫的身体突然亮起了红灯。 在同事们的一再坚持下,他终于踏入了医院。诊断结果如同一记重锤:淋巴癌。 面对这个足以击垮常人的噩耗,罗健夫却表现出令人惊讶的镇定。 他没有告诉家人,也没有接受进一步的检查,因为他知道,时间对他来说太宝贵了。 然后就一头扎进了工作中,继续修改Ⅲ型图形发生器的图纸。 病痛的折磨越来越严重,胸腔的肿瘤已经把胸骨顶了起来,皮肤像火烧一样疼痛。 但他依然坚持工作,甚至拒绝使用止痛药,因为他担心药物会影响他的思维。 他心里想的,只有工作,只有国家。 他把每一分每一秒都用在了科研上,为后来的研究人员留下了宝贵的资料和笔记。 在病房的49天里,他从未抱怨过,从未叫过苦,甚至连止痛针都没打过一次。 他考虑最多的,是别人,而不是自己。 1982年6月16日,罗健夫的生命走到了尽头,年仅47岁。 按照他的遗愿,他的遗体被解剖。 医生们震惊地发现,他的周身布满了癌瘤,胸腔里的肿瘤比心脏还大。 所有人都哭了,他们被罗健夫的奉献精神深深震撼。 罗健夫的一生,虽然短暂,却像一颗耀眼的流星,划破了夜空,照亮了中国航天事业前进的道路。 他用生命诠释了什么是真正的奉献,什么是真正的爱国。 他的精神,将永远激励着我们,砥砺前行。 1983年2月,罗健夫被国务院追授为全国劳动模范。 2009年,他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。 2019年9月25日,他又被评为“最美奋斗者”。 这些荣誉,是对罗健夫一生最好的肯定。 他虽然离开了我们,但他的精神,将永远活在我们心中。