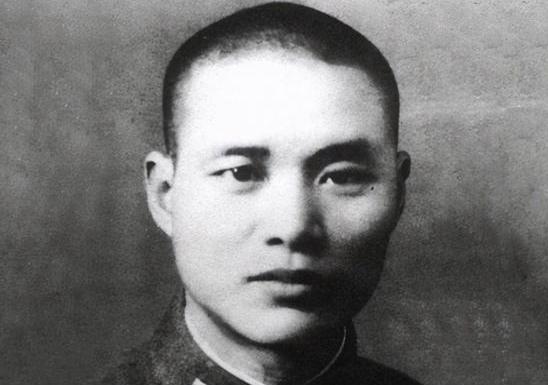

1960年,北大才女王承书毅然舍弃丈夫与孩子,自此杳无音信。17年后,望着满头华发的她,子女们紧紧相拥而泣:“母亲,您是我们的英雄,这些载您受苦了!” 【消息源自:《揭秘王承书:为原子弹隐姓埋名的燕京才女》2023-10-10 科学探索】 20世纪的中国,那是一个从积贫积弱向独立自强艰难迈进的关键年代。国际上,科技的赛道上硝烟弥漫,尤其是核武器领域,各国争得面红耳赤,谁都想在这场没有硝烟的战争中抢占先机。而咱们国内呢,科技水平刚起步,就像刚学走路的孩子,急需各路科研高手来助力国家发展,让咱能挺直腰杆。 燕京大学,曾经可是能和北京大学掰手腕儿的学府,学术底蕴深厚得很,就像一个装满知识的宝藏,给无数学子提供了广阔的天地。可国外呢,美国科技领先,科研环境好得没话说,就像一个巨大的磁铁,吸引着好多中国留学生跑去深造。 1960年,新中国的日子不好过,国际形势变幻得像翻手掌,国家安全仿佛悬在半空。这时候,国家一声令下,启动了原子弹研发这个超级大工程。王承书在物理学界那可是响当当的人物,才华横溢得像一颗璀璨的星星。国家召唤,她义无反顾,可家里面,丈夫和孩子都还指望着她呢。 王承书的求学路是从燕京大学物理系开始的。在那儿,她对物理学的热情,就好比火苗掉进了干柴堆,“呼”地一下就燃烧起来了。课堂上,她积极参与讨论,就像一个不知疲倦的小战士;课后,又泡在实验室里做那些难度系数超高的实验,钻研起来那股子劲儿,谁看了不竖大拇指。 毕业后,继续读研,又当上了助教。这时候,她遇到了张文裕,这俩人志同道合,就想着一起为学术努力。1941年,他们踏上前往美国深造的路,在密歇根大学,王承书像一块海绵,拼命吸收知识,学术视野一下子开阔了起来,在那里和好多顶尖学者都混熟了。 可1949年,新中国成立后,美国政府那叫一个不爽,赶紧发布禁令,不让留学生回国。王承书和张文裕那心里别提多憋屈了,心急如焚。可没办法,还得想办法为祖国做点啥。好歹,1956年,他们的愿望实现了,回到了祖国。 国家一看,这王承书可是人才,那必须得重用。钱三强等科学家纷纷上门,邀请她加入原子能研究所,还让她筹建热核聚变研究室。可随着核武器研究深到骨子里,王承书接到一个机密任务,得隐姓埋名,这以后就不能和普通人一样生活了。 1960年的某天,王承书悄无声息地消失了。家里就像炸了锅,就留下一封信,信里让丈夫照顾好大家。丈夫看了,心拔凉拔凉的,孩子小的不懂事,大的也懵。丈夫只能咬着牙,安慰孩子们。 之后的日子,王承书躲在一个和外界隔绝的小房间里,全身心投入原子弹研发。那压力大得呀,像山一样压在她身上,可压不垮她。她每天都像上了发条的机器,不停地算、不停地研究,眼睛瞪得比铜铃大。 终于,1964年,咱们国家成功爆炸了第一颗原子弹,那声音,就像平地一声雷,震得世界都抖了三抖。王承书的功劳啊,那可是用一箩筐装都装不下。可因为任务机密,她这功劳,当时没人知道。 一晃17年过去了,王承书头发都白了。这时候,孩子们才见到她,抱着她就大哭。孩子说:“妈,你就是英雄,这些年太心疼您了!”王承书退休回了家,虽然满脸沧桑,心里还是满满的爱国情怀,还想着能为国家再做啥。