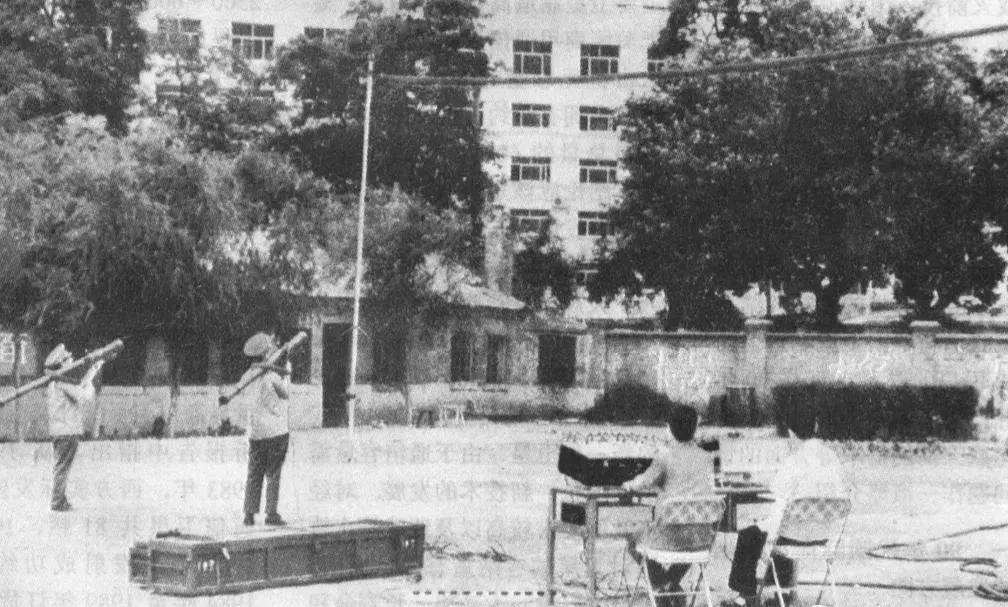

1974年在北京的一次秘密会议上,三枚萨姆-7便携式单兵防空导弹的归属问题,是主要内容。会议由国家计委副主任李人俊主持,与会者包括空军的一位负责人、国防工办的一位副主任和国防工办科技局局长刘正栋。 这三枚苏联生产的萨姆-7,是由“某国”赠送给叶剑英元帅的“外交礼物”,赠送国可能是越南或埃及,其中埃及的可能性更大。当时国内多个单位都希望获得这几枚导弹,僧多粥少。于是叶帅委托计委副主任李人俊来协调,因为他当时分管国防和国防工业,对导弹武器的情况更熟悉。 会上,几个单位意见都不一致。空军希望用于陈列和教学;国防工办建议交给空对空导弹研究所,作为空空导弹研发的参考样本;而刘正栋则主张测绘仿制,因为当时我国还没有这种类型的导弹。最终各方同意采纳刘正栋的意见:仿制。 在决定仿制后,刘正栋提出为其命名为“红缨-5号”。他在《铸剑——一个老军工的回忆》中写道:“红缨-5号导弹的命名也是我提名的。‘红缨’取自红缨枪,这是一种民兵的武器。” 这个名字体现了当时“人民战争”思想对军队上上下下的影响。 1975年,国务院、中央军委正式下达红缨-5号导弹的研制任务。辽宁省国防工办负责组织,包括七机部、三机部、五机部、冶金部、建材部等共17个单位参与。119厂承担导弹总体和总装任务,朱玉池、肖林先后任总设计师,王昭惠任副总设计师,辽宁省国防工办副主任隋芸生担任行政总指挥。 萨姆-7采用红外制导肩扛作战,能攻击低空、超低空目标,包括喷气式飞机和直升机。在仿制过程中,工厂遇到了发动机低温断续燃烧、导引头振动噪声等技术难题,经过反复多次试验和改进,最终解决。 1975年至1976年,红缨-5号进行了模型弹飞行试验,共发射17发,验证弹体结构和发动机性能。1976年至1978年,独立回路遥测弹试验发射18发,验证了控制系统和弹体强度。1978年9月,闭合回路遥测弹试验失败,全部4发导弹脱靶,后经改进,于1979年成功完成试验。 1980年4月,中国第一位便携式防空导弹射手孟庆云,肩扛发射3发导弹,击落靶机1架。1980年10月,红缨-5号进入设计定型试验阶段。试验初期发生两次早炸问题,经过一年技术攻关后恢复试验。 1982年底至1983年春,重新进行定型试验,共发射23发导弹,其中22发达到要求,共击落航模2号靶机3架、长空1号(甲)靶机2架,直接命中3枚重霄靶弹,试验顺利完成。1985年4月,国务院、中央军委正式批准红缨-5号导弹设计定型。 红缨-5号研制的同时,上海机电二局也开始研制红缨-5号甲导弹。1979年,总参谋部和国防工办批准其战术技术指标,上海新跃仪表厂为总体单位,联合多家工厂研制。 红缨-5号甲导弹改进了导引头,提高了抗干扰能力和探测距离,同时加大了战斗部威力。 1978年至1981年,多次试验暴露出质量问题,1982年补充试验取得进展。1984年6月,朱振泉以肩射方式成功发射导弹。1984年底,进行设计定型试验,共发射21发导弹,所有战术技术指标达标。1986年11月,红缨-5号甲导弹通过定型。 1984年10月1日,红缨-5号导弹在国庆35周年阅兵式上亮相,外界首次看到中国制造的萨姆-7。此后,该导弹进入批量生产并装备部队。 1980年代末,红缨-5号输入阿富汗战场,表现优异,随后巴基斯坦提出引进生产技术,并获得许可。巴基斯坦生产的红缨-5号被命名为安扎-1(Anza),后在其基础上开发出Anza-MK2型并出口至国际市场。如今,中国已形成“红缨”和“前卫”两大系列便携式防空导弹,成为中国军售市场的重要产品。8

墨鱼蛏子

十年磨一剑呀,就是时间有点多了