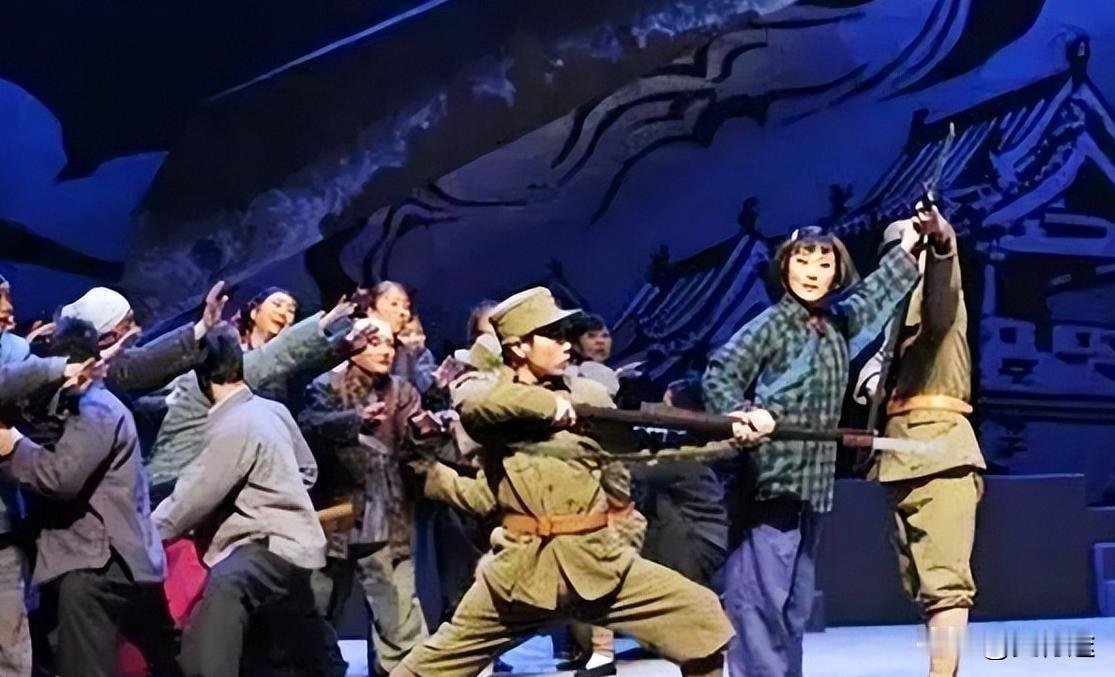

刘胡兰:生的伟大 死的光荣!毛主席两次为刘胡兰题词。 刘胡兰出生于1932年10月,山西省文水县云周西村一个贫苦的农民家庭,她的父亲刘文新早逝,年幼的胡兰便由母亲李玉珍独自抚养,虽然生活条件艰苦,但母亲坚韧不拔的性格和革命理想深深影响了她。 从小,刘胡兰就耳濡目染,渐渐地,她心中埋下了革命的种子。 她的成长并非一帆风顺,在那贫瘠的山村,民众不仅要忍受自然环境的严酷,还要面临外敌入侵与内乱的双重压迫。 1940年代,抗日战争进入了艰苦的阶段,山西省成为了重要的抗日战场之一。 云周西村地处山西边陲,经常受到日军和敌伪政权的威胁。刘胡兰没有因贫困和战乱屈服,反而在这个时代的风暴中展现出坚强的意志。 母亲在她幼年时就教育她:“革命是解救贫苦人民的唯一出路。” 年仅15岁的刘胡兰加入了中共地下党组织,她成为了云周西村党支部的一员,担任宣传员工作。 她的生活几乎被革命工作所填满:白天,她在田间地头宣传抗日救国的理念;晚上,她会翻阅一本本共产党早期的刊物,学习党的理论和政策。 在那个年代,农村的游击战斗不仅仅是与敌人的直接战斗,更是一场关于思想的斗争。 刘胡兰不仅要抵御外来的敌人,还要在村民中传播党的政策和革命理念,这让她的任务变得更加艰巨。 正是这种为理想而奋斗的精神,逐渐塑造了刘胡兰坚定不移的革命意识。 她深知,自己的前途不仅仅是一个贫困的农家女,更是党和人民的先锋战士。 面对敌人威逼利诱的试探时,刘胡兰毫不动摇。 1947年,她在一次执行任务中被敌军抓捕,面对敌人的威胁,刘胡兰坚定不屈,始终没有泄露任何党组织的信息。 在敌人对她施加的种种酷刑面前,她依旧保持着革命战士的坚毅。 刘胡兰的选择,最终为革命事业献出了自己年仅15岁的生命。 她的英勇并不仅仅体现在战斗中,更重要的是她那种宁死不屈的精神,哪怕面对死亡的威胁,也依旧能够坚守自己的信仰和理想。 刘胡兰的英雄事迹迅速传播开来,不仅成为了当地人民心中的英雄,更成为了全中国人民的共同记忆,新华社记者在刘胡兰牺牲后的不久,前往云周西村进行实地采访,写下了感人至深的报道《刘胡兰烈士》。 这一报道首次将刘胡兰的英勇事迹展现给了全国观众,文章通过生动的笔触,描绘了她面对敌人酷刑时的坚强与决绝,揭示了她为革命献身的崇高精神。 这篇报道在当时产生了巨大的反响,刘胡兰迅速成为了革命斗争中的象征人物。 随着她事迹的广泛传播,刘胡兰的英雄形象也逐渐深入人心。 党和政府相关部门、艺术团体纷纷投入到对刘胡兰事迹的纪念和再现工作中。 最为著名的便是话剧《刘胡兰》和歌剧《刘胡兰》,它们通过艺术化的表现手法,深刻呈现了刘胡兰的革命精神与英雄气概。 这些作品的传播,既是对刘胡兰的纪念,也是对她精神的传承,永远留存在人民的记忆中。 刘胡兰英勇牺牲的消息传到毛泽东耳中时,他深感震撼和悲痛。 这位年仅15岁的少女,面对敌人威逼利诱、酷刑折磨,始终保持坚定的革命信念,毫不动摇。 她的牺牲,让无数人看到了年轻一代革命者对理想和信念的忠诚,也让毛泽东深刻体会到这种英勇精神的重要性。 毛泽东在1947年刘胡兰牺牲后不久,亲自为她题写了“生的伟大,死的光荣”八个字。 这八个字虽然简短,却具有极为深远的意义。 毛泽东用这句话不仅是评价刘胡兰的英勇事迹,更是对她作为一个革命烈士的崇高致敬。 对于毛泽东来说,这句话表达了对刘胡兰一生奋斗的高度认可,尤其是在她面对死亡时展现出的坚定信仰和不屈精神。 1947年,抗日战争和国内战争的双重压力下,人民依然在坚持斗争,毛泽东的题词给了正在为革命事业奋斗的人民巨大的信心,也坚定了革命队伍的决心。 无论是战士还是普通百姓,都因为刘胡兰的事迹而感动、鼓舞,继续为解放和胜利而奋斗。 为了纪念她的牺牲,并将她的精神永世长存,毛泽东在1952年为《刘胡兰烈士传》题写了“英雄的精神永存”八个字。 这次题词,体现了毛泽东对刘胡兰牺牲精神的永恒铭记,也表达了他对中国革命精神不朽传承的深切期许。 这句话明确指出,刘胡兰不仅是个体的英雄,更代表着一种永不会消逝的精神力量。 刘胡兰之所以成为英雄,正是因为她以个人的信仰和行动代表了广大革命烈士的共同特质:忠诚、勇敢、无畏、牺牲。 她的牺牲不仅是一个青年女性的个人英勇,更是全体革命者为理想信念不惜一切的体现,毛泽东的题词,表明了刘胡兰的英雄精神将伴随中国革命的历史进程而永不磨灭。 无论是共产党党员,还是普通百姓,都从这句话中汲取了力量,继续在建设新中国的道路上奋勇前行。 刘胡兰的英勇事迹和她的革命精神,随着毛泽东两次题词,跨越了时空,成为了中国历史和文化中不可磨灭的部分。