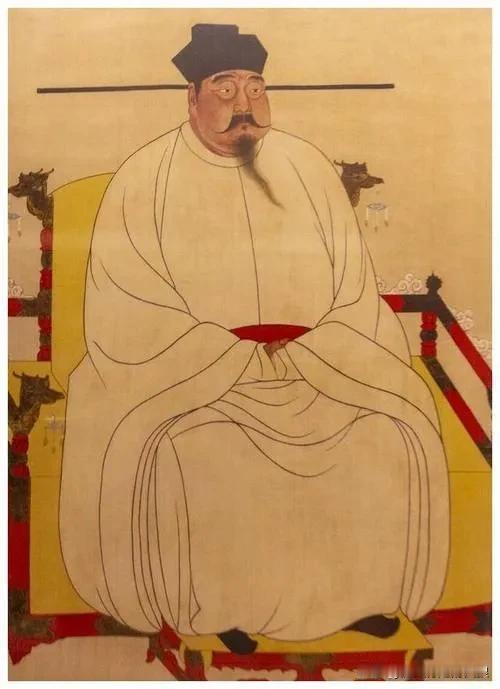

1062年五月,包拯在枢密院视事时,突然一病不起。弥留之际,他把展昭叫到跟前,秘语一番。包拯死后的第二天,展昭突然消失了,世人好奇,包拯究竟说了什么? 宋仁宗嘉祐七年的开封城,在这个时期,朝廷中分成了两大势力:以富弼、韩琦为首的保守派,和以包拯、欧阳修等人为代表的改革派。两派之间的矛盾,不仅仅是政见的分歧,更是关乎整个北宋王朝的发展方向。 十多年前的庆历新政,给北宋朝廷留下了深深的创伤。范仲淹等人主导的改革虽然失败了,但改革派的理念并未消失。 在庆历新政失败后,朝廷上下对于"改革"二字变得异常敏感。许多官员为求自保,宁愿明哲保身,也不愿意触碰敏感的政治话题。 但包拯不同,他始终坚持自己的理念。在枢密院任职期间,他多次直言进谏,指出朝廷弊病。 特别是在处理"王法案"时,包拯得罪了当时的权臣。这个案件涉及多位高官,甚至牵连到皇亲国戚。 包拯在枢密院的处境并不轻松。每天要面对的不仅是繁重的政务,还有来自四面八方的压力。 那些被他得罪的权贵,虽然在明面上不敢对他怎样,但私下里却在不断地找机会报复。他们等待的就是一个合适的时机。 宋仁宗对包拯是信任的,但皇帝的信任并不能完全保护他。在宋代的政治环境下,即便是最受宠信的大臣,也可能在一夜之间失势。 在包拯生命的最后时期,朝中的局势更加复杂。一些被他得罪的权贵开始蠢蠢欲动。 他们不敢在包拯活着的时候采取行动,但一旦包拯离世,情况就会完全不同。这种危险不仅威胁着包拯本人,也威胁着他的亲信。 对于当时的政治环境,包拯看得很清楚。 在包拯的一生中,与展昭相识相知的十六年,是他最为信任的一段时光。 那是宋仁宗景祐三年,当时的包拯还只是一个怀揣功名梦想的寒门学子。在前往开封赶考的路上,他与展昭有了第一次相遇。 从此之后,展昭三次救下包拯的性命,为日后的合作埋下伏笔。这三次救援都发生在包拯最危险的时刻,展现了展昭非凡的武艺和忠诚的品格。 展昭从江湖侠客到朝廷侍卫的转变,体现了北宋时期特殊的用人制度。当时的宋朝政府,不仅重用文官,对武艺高强的人才也十分看重。 包拯向宋仁宗推荐展昭时,特别强调了他的武艺和品格。宋仁宗经过考核,便破格将展昭提拔为四品带刀侍卫。 在开封府的十六年间,包拯与展昭共同处理了大量的案件。这些案件中,有许多都是轰动一时的大案要案。 特别是在处理"铁面判案"这类案件时,展昭的作用尤为突出。他不仅负责包拯的安全,还经常协助调查取证。 在开封府办案的过程中,包拯和展昭形成了独特的配合模式。包拯负责推理断案,展昭则负责实地调查和保护安全。 这种配合模式让开封府的办案效率大大提高。许多看似无法破解的案件,在两人的通力合作下都得到了完美的解决。 展昭的武艺高强,在当时的开封城内少有敌手。这让那些想要对付包拯的人不得不三思而行。 在这十六年中,展昭不仅是包拯的护卫,更成为了他最信任的助手。 开封府的很多重要案件,都留下了展昭的身影。从抓捕逃犯到保护证人,从调查取证到维护法庭秩序,展昭都发挥了重要作用。 这些案件中,有不少都涉及到当时的权贵。每次办案,展昭都要面对来自各方的压力和威胁。 但展昭始终坚定地站在包拯一边,帮助他维护正义。 在开封府的这些年,展昭不仅保护了包拯的人身安全,还帮助他树立了威信。许多人都知道,要想对付包青天,就必须先过展昭这一关。 到了包拯生命的最后时期,展昭仍然寸步不离地守护在他身边。 这十六年的共事经历,让包拯深深明白展昭的重要性。 历史记载,包拯在嘉祐七年五月病重,这时他已经预见了自己离世后可能发生的局势变化。作为一个经验丰富的政治家,他对朝廷中的暗流涌动看得很清楚。 在北宋的政治环境下,一个大臣的离世往往会引发连锁反应。特别是像包拯这样位高权重又得罪过不少权贵的官员,他的离世更会带来巨大的政治风险。 史料记载,包拯在临终前确实和展昭进行了一次秘密谈话。这次谈话的具体内容虽然没有留下记录,但从后来的历史发展来看,包拯很可能是在为展昭的未来做安排。 在北宋的历史上,一个清官去世后,他的亲信往往会遭到打击报复。这种现象在当时并不罕见,甚至可以说是一种常态。 包拯生前得罪的那些权贵,一直在等待机会。包拯活着的时候,他们投鼠忌器,不敢轻举妄动。 但一旦包拯离世,这些人必定会寻求报复。展昭作为包拯最信任的亲信,自然会成为他们的首要目标。 包拯对这些历史教训一定深有体会。让展昭及时离开,是保护他的最好办法。 根据史料记载,展昭在包拯去世后的第二天就消失了。这种迅速的行动说明这很可能是早有准备的结果。 展昭的消失,在当时的开封城引起了不小的轰动。但这种轰动很快就平息了。 如果展昭继续留在朝廷,以他的性格一定会为包拯申冤。但这样做不仅无法改变现实,反而会给自己带来危险。