湿疹 一碗“润燥汤”,终结10年慢性湿疹(阴虚血燥)!

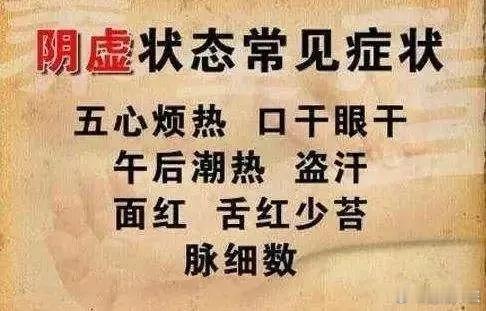

很多慢性湿疹患者都会伴有阴虚的症状。这是由于湿疹在皮肤上长期作祟,久而久之,必然会对皮肤的阴血及阴液造成损伤。阴液长期亏损,血液也会变得燥热,肌肤会失去滋养,这时候的湿疹便为阴虚血燥型湿疹。这类的湿疹通常表现为皮肤干燥、脱屑、粗糙甚至肌肤甲错,瘙痒,没有明显的渗出,皮疹边界相对比较清楚,皮肤颜色可能偏红,这是长期血燥生热,热邪在肌肤表面累积的表现,如用药不当,皮疹易发红肿胀,起水疱,甚至形成红皮症。除了皮肤干燥瘙痒外,患者往往伴有口干咽燥、五心烦热或午后低热、潮热盗汗、口干不思饮,大便干,舌红或淡,少苔等阴虚内热的全身症状。治疗这类阴虚血燥型湿疹,重点在于滋阴清热、养血润燥。可使用一些滋阴的药物,如生地、玄参等,来补充亏损的阴液,同时配合清热凉血和养血的药物,如生地、丹皮等,清除血分燥热,滋养血液。成分:生地10g、玄参15g、麦冬10g、赤芍10g、丹皮10g、女贞子15g、旱莲草15g、当归10g、首乌藤30g、丹参15g、鸡血藤15g、茯苓15g、泽泻15g、白鲜皮30g、苦参15g、地肤子15g

该方剂以生地、玄参、麦冬等滋阴清热,女贞子、旱莲草滋补肝肾之阴,改善阴虚内热症状;赤芍、丹皮、丹参凉血化瘀,减轻血分燥热及皮肤炎症;当归、首乌藤、鸡血藤养血活血,滋养肌肤;茯苓、泽泻祛湿,白鲜皮、苦参、地肤子燥湿止痒。对于瘙痒症状严重的患者,可以适当增加白鲜皮、苦参、地肤子的用量,但需要注意这些药物的寒凉之性可能对脾胃造成的影响。如果患者脾胃虚弱,在增加用量的同时,可以加入一些健脾和胃的药物,如山药、白术等,以减轻药物对脾胃的刺激。若患者阴虚症状突出,如口干舌燥、五心烦热明显,可以适当增加生地、玄参、麦冬的用量,同时减少泽泻等利水渗湿药物的用量,以免过度利湿而伤阴。该方从滋阴养血、清热凉血化瘀、祛湿止痒多角度入手,调节机体内部环境,改善皮肤局部血液循环、营养供应与湿热状况,从而治疗阴虚血燥型湿疹。