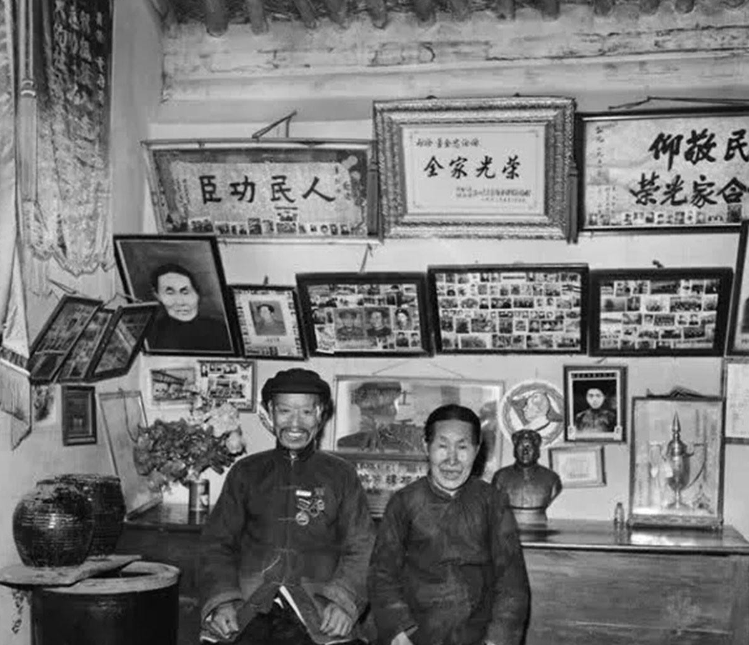

1948年5月25日,隆化,巨响之后,董存瑞烈士没有留下遗体。 爆炸后的现场,只找到烈士的一只鞋。在董存瑞烈士墓的墓碑后面,有一扇小铁门,推开门,正中央放着一口四尺长的棺材,上面贴着董存瑞的画像,棺材里面放着一个木牌,用朱砂写了九个字:“以此木代替烈士遗骨”。 董存瑞出生在河北省怀来县一个贫苦的农民家庭,那个时代,战争的阴影几乎笼罩了整个中国大地。 童年的董存瑞生活在一片动荡不安的环境中,但正是在这样的背景下,他的勇气和智慧早早显现了出来。 年仅十三岁,他便成为了当地儿童团的团长,这个年纪的他,已经背负着抗敌的责任。 1942年,在一次敌人疯狂追捕的过程中,董存瑞凭借过人的机智和冷静,成功掩护了区委书记,躲过了敌军的追击。 当时的他,面对的是一群训练有素、装备精良的日军,而他却用自己的聪明才智和沉着冷静,为自己的战友和抗日力量赢得了宝贵的时间。 对于一个年仅十三岁的孩子来说,这一举动无疑是大胆且危险的,但他并未因此感到害怕或动摇。 相反,他内心深处的那股力量愈发坚定,这一经历也让他从此树立了革命理想,明确了自己肩负的使命。 从此,战斗的火种已经在这个少年心中悄然燃起,仿佛他的命运与这片土地的解放息息相关。 董存瑞从小便不懈地训练自己,磨炼自己的体魄与战斗技巧,他总是认为,只有通过不断的努力与学习,才能够站在抗争的最前沿。 随着抗日战争的深入,董存瑞的成长也进入了另一个阶段。 1945年7月,他在年仅十六岁时加入了八路军,走上了更加严酷而崇高的革命道路。 在这里,董存瑞迎接的,不仅仅是更加猛烈的敌军火力,还有对自己意志和能力的极限挑战。 从一名普通的战士,到逐渐担任班长,他经历了无数血与火的洗礼,每一次战斗都在锤炼着他的勇气与智慧。 他迅速在战场上崭露头角,特别是在1947年的一次战斗中,他单枪匹马成功俘虏了十多名敌军士兵,这一壮举不仅彰显了他的勇敢与机智,也让他获得了“勇敢奖章”和“毛泽东奖章”。 董存瑞从来不会因个人的荣耀而满足,他更看重的是整个团队的战斗力与士气。 他常常以身作则,带领战友们走在最前线,完成一次又一次艰难的任务。 董存瑞始终明白,自己所做的一切,不仅仅是为了赢得战斗的胜利,更是为了人民的幸福与国家的独立。 他坚信,只有通过每一个普通士兵的付出和牺牲,才能够实现新中国的梦想。 在每一次的战斗中,他都在兑现着那个曾经在心中默默发誓的誓言——为国家、为人民,直到生命的最后一刻。 1948年春,解放战争的硝烟再次在华北大地弥漫。 董存瑞所在的部队参与了攻打隆化城的战斗,任务是摧毁敌人设防的重点——一座坚固的桥形暗堡。 敌人从这座暗堡中发起猛烈的火力封锁,致使我方部队进展缓慢,伤亡惨重。 经过多次尝试爆破失败后,局势变得极其紧张,指挥官决定让最勇敢的士兵去执行这项几乎不可能完成的任务。 面对严峻的战斗形势,董存瑞毫不犹豫地站了出来,他请求连长准许自己亲自承担这个任务,尽管这意味着很有可能再也无法回到战友们的身边。 他没有丝毫的犹豫,因为他早已将生死置之度外,只因心中有着对国家的热爱与对革命事业的忠诚,他深知,这不仅仅是一场战斗,更是一场关乎整个国家未来的战斗,即使自己无法亲眼见到胜利的到来,他也甘愿为这份胜利付出一切。 董存瑞抱起炸药包,毫不畏惧地冲向敌人的暗堡。 途中,他不幸负伤,左腿被敌人的炮火击中,但他并没有因此停下脚步。 尽管鲜血不断从伤口处涌出,董存瑞却依然保持着坚强的意志,继续坚定不移地朝着暗堡逼近,每一步,他都在用生命为部队开辟前进的道路。 敌人的火力如暴雨般倾泻而下,战场的空气压抑而沉重,董存瑞却没有丝毫的退缩,他的眼中只有那个目标——摧毁敌人的暗堡,为战友们赢得生死生存的机会。 在距离暗堡不远的地方,董存瑞终于跪下,用左手托起炸药包,右手拉燃导火索。 他高声喊道:“为了新中国,冲啊!”这一声高喊,不仅是对敌人的挑战,更是对自己内心的最后一次呼唤。 接着,他果断引爆了炸药,巨大的爆炸声轰然响起,桥形暗堡被成功摧毁,为此,他献出了自己的生命,年仅十九岁。 董存瑞的英勇壮烈成为了整个部队心中的一面旗帜,他的精神也永远铭刻在每一个中国人的心中。 无数后来者通过他的事迹汲取勇气与力量,董存瑞的英雄气概和无私奉献的精神,成为了一个时代的象征,激励着无数人走向更高的理想与追求。 董存瑞,一个年轻的名字,却以他那如磐石般坚定的信念,和为理想献身的无畏精神,镌刻在了新中国的历史长河中。 他用生命捍卫了国家的未来,也让无数人为之敬仰。 今天,当我们站在这个时代的起点,回望董存瑞那份不畏生死、忠诚于国家与人民的精神时,我们不仅仅是在追忆过去,更是在传承一种力量,一种永不言弃的力量。