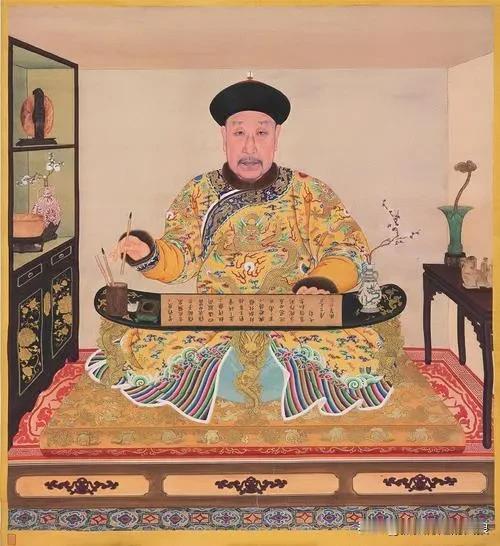

1921年,大清第一家族醇亲王府中气氛格外压抑。原来,曾经的摄政王载沣,他的妻子也就是溥仪的生母,以及溥仪的奶奶都一起被叫到紫禁城里,受到端康太贵妃的一顿训斥。 多尔衮在摄政期间,凭借卓越的权谋能力和对群臣的驾驭,使得他在当时几乎无敌。然而,他的死后却遭遇了极大的清算,不仅被削去爵位,甚至他的坟冢也被掘开,子弟和眷属都受到了无情的清算,直到乾隆年间才得以平反。与之相比,载沣虽然缺乏驾驭群臣的能力,也未能做出足够的前瞻性调整,但在退位后却未遭遇同样的清算。孙中山曾前来拜访,北洋政府和南京国民政府也都对他表示敬重。日本方面对他并未过多为难,而共产党则以礼相待。 按照清朝皇族的传统,载沣五岁时便开始接受私塾教育。作为醇亲王奕譞的儿子,他从小就得到了非常重视的教育。父亲在王府开设了家庭私塾,特意请来汉文教书先生专门教载沣。这种家庭教育使得载沣不仅获得了知识,也培养了他为人处世的能力。载沣非常好学,许多年后,他自取“书癖”作为别号,这足以说明他对学习的热爱。除了学业,奕譞还特别注重教导他如何做人做事,载沣因此从小便养成了谦卑、知足、好学的性格。 1900年,八国联军侵入北京,慈禧太后和光绪皇帝仓皇出逃。时年17岁的载沣也带着家人逃至父亲的陵墓所在——西郊北安河西北的妙峰山。在妙峰山的醇亲王墓地附近,载沣和家人暂时躲避战乱。一个月后,他便从山中返回了自己的府邸。 载沣的一生,像他的父亲奕譞一样,始终是在自保中度过。他对时局的变化保持距离,极少发声。即便是1915年袁世凯称帝时,载沣也只评论了两个字:“胡闹”。1917年,张勋复辟时,载沣依旧给出了同样的评价:“胡闹”。 1921年深秋,北京城内的醇亲王府笼罩在一片愁云惨淡之中。这座曾经显赫一时的王府,此刻却陷入了一种异常的沉寂。府中的下人们仿佛商量好了一般,放轻脚步,压低声音,生怕惊扰了这份压抑的宁静。就在这一天,王府的几位主人——前清摄政王载沣、其妻子即末代皇帝溥仪的生母,以及溥仪的祖母,一同被宣召入紫禁城。 在紫禁城内,端康太贵妃的训斥声回荡在宫殿之中。她指责载沣一家纵容溥仪的任性妄为,破坏宫规。这位曾经的瑾妃,此时俨然以太后的姿态发号施令。她要求载沣一家回去后必须说服溥仪向她认错,否则后果自负。在场的三人只能低头应承,不敢多言。 自从1908年光绪帝驾崩,年仅三岁的溥仪继位,载沣担任摄政王以来,朝廷内外局势便愈发复杂。1912年,清廷虽已退位,但在紫禁城内部,一个"小朝廷"依然在运转,各方势力的角逐也从未停止。 隆裕太后去世后,端康太贵妃开始逐渐显露出野心。作为已故光绪帝的妃子,她试图效仿当年的慈禧太后,想要完全掌控紫禁城内的大权。端康太贵妃早年曾是光绪帝的宠妃瑾妃,此时她已将注意力转向了年轻的溥仪,企图通过控制这位名义上的皇帝来实现自己的政治抱负。 然而,少年溥仪却并非任人摆布的傀儡。在一次早朝议事时,当端康太贵妃想要干预内廷用人问题时,溥仪公然表示反对。他坚持认为自己才是皇帝,对宫中事务有最终决定权。 载沣在继承了醇亲王爵位后,也继承了包括醇亲王府在内的家产,一度成为清朝权势和财富并重的王爷之一。然而,随着清朝的覆灭,他的财产逐渐缩水。当他再次回到北京时,除了那座历史悠久的醇亲王府,几乎一无所有。经过深思熟虑,载沣最终意识到,出售王府不仅能解决眼前的困境,还可以为他提供购买新住所的资金,达成双赢的结果。最重要的是,如果王府能出售给国家,得到妥善的修缮和保护,他就能放心地将其传承下去,也算是没有辜负祖先。 1911年,中国东北爆发大面积鼠疫,疫情蔓延迅速,造成了巨大人员伤亡。载沣模仿欧美的防疫措施,迅速公开疫情信息,并采取有效手段控制了疫情的蔓延,获得了全世界的一致赞誉,树立了开明贤能的形象。然而,随之而来的革命风暴使得局势急剧恶化。1911年10月,武昌起义爆发,革命党人迅速占领了武昌,并宣告湖北独立。 很快,各省纷纷宣布独立,脱离了清政府的控制。尽管北洋新军的军力强大,但他们并不听从载沣的指挥。面对这种局面,载沣不得不请出袁世凯来平息这场动荡。在卸下权力后,载沣的家人哭泣不已,而他却淡然告知妻子瓜尔佳氏:“从此就好了,我可以回家抱孩子了。” 1912年1月,前清大臣良弼、恭亲王溥伟等皇室宗亲共同成立了“宗社党”,意图通过联合宗室力量反对清帝逊位,谋求复辟。然而,仅半个月后,宗社党首领良弼便在回家途中遇刺,炸弹袭击导致他重伤不治。良弼的死给载沣带来了巨大的冲击,载沣不愿死于非命,更不想死得不明不白,于是他选择“神隐”,让自己远离政治的风暴。溥仪以及载沣的其他家人最终都度过了民国时期的动荡,挺过了抗日战争,见证了新中国的成立,并成为了中国的公民。