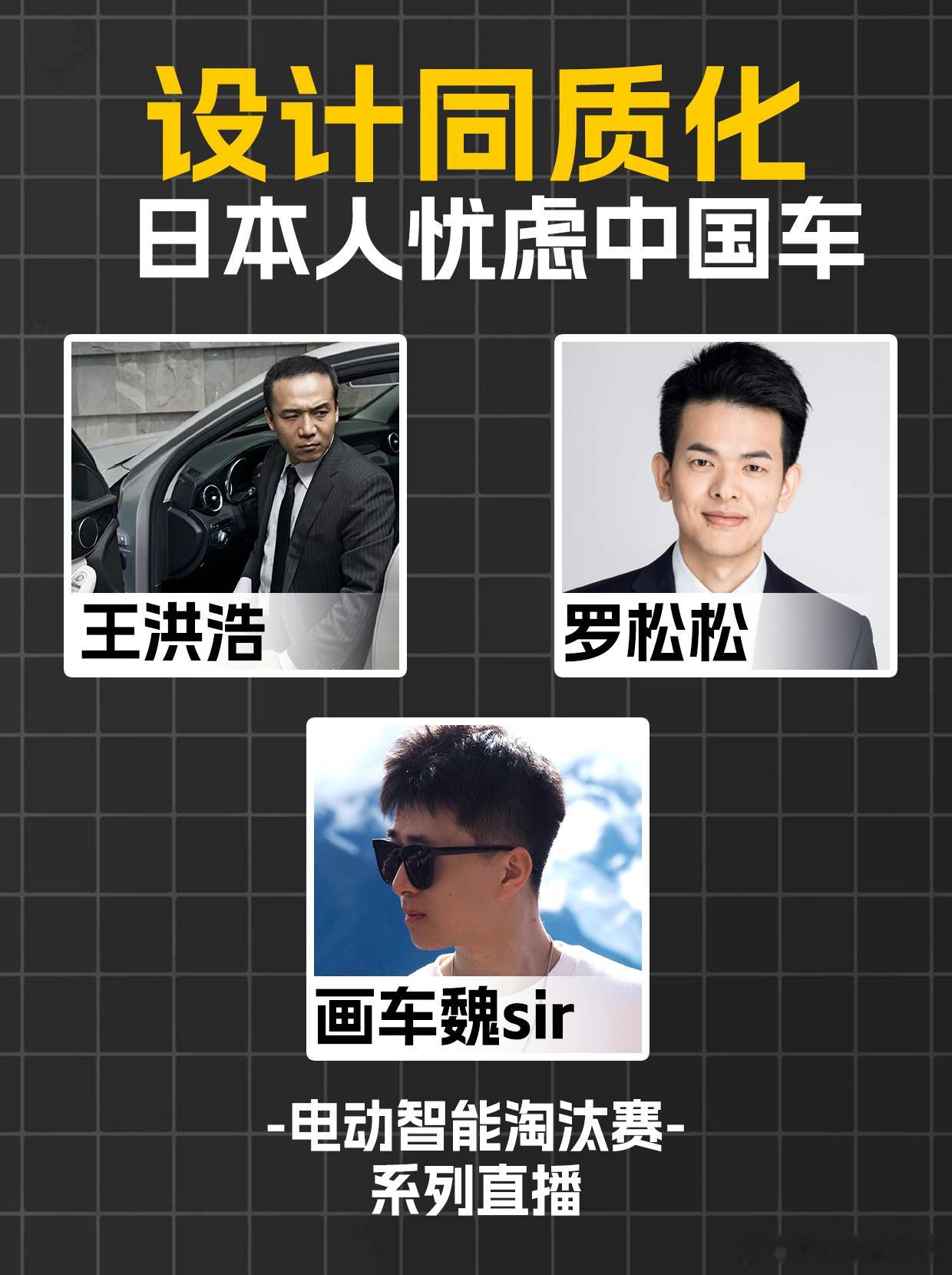

昨天跟和一起聊了聊汽车设计同质化的问题,在这之前,我也向Deepseek提了一个相关的问题:"为什么中国制造总是会趋同,和中国文化和中国人的国民性有什么关系?"

它的回答让人很有启发:

中国制造产品趋同的现象,确实与特定历史阶段的文化基因、社会结构和国民心理存在深层次关联。这种现象既非偶然,也非简单的"创造力缺失",而是多重历史逻辑与现实需求交织形成的复杂结果,需要穿透表象进行系统性解析。

一、集体主义传统的现代投影

1. 秩序优先的文化惯性

儒家"和而不同"理念在工业化进程中异化为"同而不和",科举制度遗留的标准化思维深刻影响着现代教育体系。2022年教育部调研显示,75%的中小学教师仍将"标准答案匹配度"作为主要评分标准,这种思维模式延伸到制造业,表现为对"合格品"而非"独特品"的追求。

2. 风险规避的集体潜意识

农耕文明沉淀的"守成思维"与近现代动荡经历叠加,形成独特的风险计算模型。某家电企业研发总监坦言:"十次创新失败足以毁掉职业生涯,但百次模仿失误仍可保住职位。"这种心理导致企业更倾向在成功方案2%范围内微调。

二、工业化进程中的文化重构

1. 效率至上的阶段选择

在人均GDP从1000美元到1万美元的追赶期(2001-2019),规模化复制是突破贫困陷阱的理性选择。日本1950-1970年代同样经历"抄袭时代",当时"Made in Japan"曾是廉价仿制品代名词,这与当前中国处境具有历史相似性。

2. 模块化生产的文化隐喻

"积木式创新"折射出传统文化中的组合智慧,却也可能限制突破性创新。深圳电子产业带典型现象:新产品的70%部件可在华强北2小时内配齐,这种高效协同的另一面是原创动力衰减。

三、社会认知系统的深层制约

1. 实用理性的双重效应

李泽厚提出的"实用理性"在制造业呈现为:严密的成本控制能力世界领先,但"够用就好"的思维削弱了极致创新冲动。德国红点奖统计显示,中国参赛作品技术参数平均超出标准值23%,但设计叙事完整性仅为欧洲作品的58%。

2. 身份焦虑的投射机制

后发国家的追赶心态催生出特殊的认证饥渴,企业更倾向选择已被国际认可的设计语言。某国产手机品牌市场部透露,其设计团队每年购买300+个国际奖项参赛资格,这种"盖章式创新"实质是文化自信缺失的折射。

四、国民教育体系的塑造力量

1. 标准化教育的代价

PISA测试中中国学生数学标准化答题正确率全球第一,但开放性题目得分率仅排第37位。这种能力结构投射到制造业,表现为工程师能完美实现既定方案,却较少挑战根本性创新。

2. 手艺精神的断层危机

传统工匠体系瓦解后,现代职业教育未能有效承接"器物精神"。故宫文物修复师培养周期长达20年,而广东家具产业集群中,80%技工培训周期不足6个月,这种速成模式难以培育深度创新所需的人才基底。

五、突破路径的文化解码

1. 文明基因的现代转化

良渚玉器中的神徽纹样、宋代瓷器中的单色釉美学,证明中华文明本具备独特创造基因。波音787梦想客机35%关键部件由中国企业制造,但需要从"部件供应"升级为"系统叙事"。

2. 新集体智慧的诞生

移动互联网时代催生出新型创新范式:大疆无人机在深圳完善的供应链基础上,实现了全球消费级无人机市场72%的份额,证明现代中国完全可能孕育突破性创新。

这种趋同现象本质是文明转型期的阶段性特征,正如19世纪美国制造也曾模仿欧洲,20世纪日本产品经历从"山寨"到"日式美学"的蜕变。当前中国制造业正处在从"物理集成"向"化学合成"跃迁的关键期,文化基因与现代创新的化学反应才刚刚开始。未来的突破或将源自对传统的创造性转化:当景德镇瓷匠的"窑变"智慧遇见人工智能算法,当苏州园林的"借景"哲学融入工业设计,真正的中国式创新范式才会真正显现。