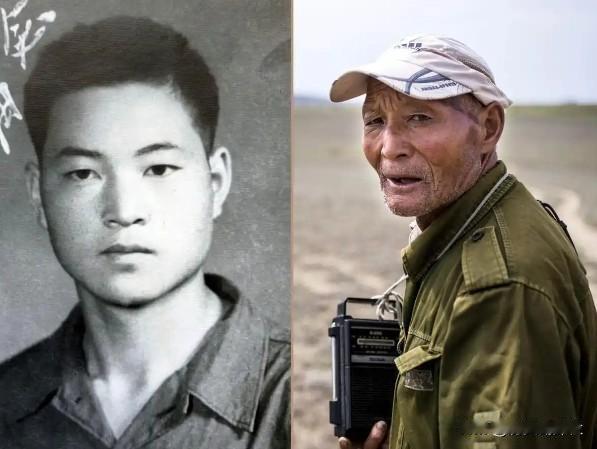

1964年,边防战士魏德友,回山东老家相亲,因为长相英俊,上门相亲的女孩排成长队,他不紧不慢,放出话去,跟我结婚可以,只需答应一个条件,谁料,条件一出,吓跑一大群女生。 (信息来源:2021-07-28新华社客户端——“七一勋章”获得者|“守边老人”魏德友:用不变初心 筑不朽界碑) 1964年,魏德友的人生轨迹发生了改变,那一年,他告别了家乡山东,告别了众多前来相亲的姑娘,带着新婚妻子刘京好,踏上了西行的列车,来到了新疆的萨尔布拉克草原。 这片荒凉的土地,一眼望去,尽是黄沙戈壁,他的任务,是守护祖国的边境线,守护着173号界碑。 初到萨尔布拉克的魏德友,面对的是一片荒凉,漫山遍野的黄沙,稀缺的水资源,简陋的“地窝子”,让新婚妻子刘京好一度想要离开,魏德友追出去很远,好说歹说才劝回了妻子,并许下承诺,一定会带她过上好日子。 洞房花烛夜,就在这简陋的地窝子里,他们用行动证明,即使在最艰苦的环境下,依然可以拥有爱情和希望,他们与战友们一起,克服重重困难,开荒种地,建房修路,用自己的双手,在这片荒凉的土地上,创造了生命的奇迹。 萨尔布拉克草原,并非想象中的世外桃源,而是一片充满挑战的土地,水源匮乏,环境恶劣,最初的日子里,喝水都是一种奢望。 住宿条件更是简陋,只能在地窝子里栖身,许多和他一起来的战友,都被这恶劣的生存环境吓退了,选择离开,但魏德友,却没有丝毫退缩之意。 他深知自己肩负的责任,他明白,国家需要有人留下来,守住这片土地。 于是,他拿起锄头,开荒种地,用双手在这片荒漠上创造生存的条件。 他一手拿枪,一手放牧,将巡逻与日常生活融为一体,“家在路尽头,种地就是站岗,放牧就是巡逻”成为了他真实的写照。 他的足迹踏遍了萨尔布拉克草原的每一个角落,每一座山峦,每一棵胡杨,都见证了他的坚守。 边境线上并非风平浪静,1969年,魏德友加入了“铁牛队”,与苏联边防军对峙,守卫着国家的尊严。 1973年的冬天,零下三十多度的极寒天气里,他趴在雪窝里,密切注视着可疑飞机的动向,最终发现了入侵的痕迹,并及时上报,避免了潜在的危险。 随着时间的推移,和他一起戍边的战友们,陆续离开了这里,有的回到了原来的部队,有的回到了家乡,萨尔布拉克草原,变得越来越冷清。 只有魏德友和他的妻子刘京好,选择留了下来,成为了这片土地上最后的守护者。 每天清晨,当第一缕阳光洒向萨尔布拉克草原,魏德友都会庄严地升起一面五星红旗,这面鲜艳的旗帜,飘扬在边境线上,象征着国家的主权和尊严。 它不仅仅是一面旗帜,更是魏德友心中不变的信仰,是他对祖国最深沉的热爱。 2021年,中国共产党建党百年之际,魏德友获得了“七一勋章”,这份崇高的荣誉,是对他不忘初心、坚守边疆的最高肯定。 在颁奖典礼上,当习近平总书记将勋章授予他时,他的妻子刘京好激动地流下了热泪,这一刻,所有的艰辛和付出,都化作了无限的自豪和荣耀。 如今,魏德友的女儿也加入了戍边的队伍,接过父亲的接力棒,继续守护着这片土地。传承的不仅仅是一份责任,更是一种精神,一种对国家和人民的深沉热爱。 半个世纪的戍边生涯,并非只有孤独和寂寞,在魏德友的身后,始终有家人的理解和支持。 妻子刘京好,从最初对边疆生活的恐惧,到逐渐理解并支持丈夫的选择,与他一同承担生活的重担,共同守护这片土地,他们的爱情,在岁月的洗礼中,更加坚贞不移。 儿女们虽然心疼父母的艰辛,但也理解他们的选择,他们为父母在城里买了房子,希望他们能够过上舒适的生活,但老两口却舍不得离开萨尔布拉克,舍不得离开这片他们守护了五十多年的土地。 每年,女儿们都会从山东老家来看望父母,短暂的团聚,总是充满欢声笑语,然而,离别时,也难免有不舍和牵挂。 魏德友也有自己的遗憾,当年父亲去世时,因为大雪封路,未能及时赶回家乡奔丧,这份遗憾,也成为了他对故土深深的眷恋。 魏德友的故事,并不仅仅是一个人的故事,它是一个时代的缩影,是一个国家精神的象征。 他用半个世纪的坚守,诠释了什么是爱国,什么是奉献,什么是责任。 他像一颗胡杨树,深深扎根于边疆的土地,用自己的生命,守护着祖国的安宁,他的故事,将继续激励着一代又一代人,为祖国的繁荣昌盛贡献自己的力量。