千年古方破译皮肤密码:麻黄连翘赤小豆汤的湿疹治疗之道

湿疹作为"浸淫疮"在《黄帝内经》中早有记载,其缠绵难愈的特质令古今医家殚精竭虑。而东汉张仲景在《伤寒论》中创制的麻黄连翘赤小豆汤,历经1800年临床淬炼,在当代皮肤顽疾治疗中焕发新生。这剂源自"阳黄证"的经典方,如何穿透时空屏障破解湿疹密码?让我们从中医气化理论出发,揭开其深层治疗机理。

一、湿疹病机:玄府闭郁与湿热氤氲的时空交响

《素问·至真要大论》云:"诸痛痒疮,皆属于心",王冰注曰:"热甚则疮痛,热微则疮痒"。湿疹发作时丘疹渗液与剧烈瘙痒并见,恰是《医宗金鉴》所言"湿热相搏"之象。现代人久居空调房、嗜食肥甘,导致"卫阳郁闭于表,湿毒蕴结于里",形成《温病条辨》描述的"表寒束热,里湿蒸腾"的特殊病机。此时单纯清热利湿往往难以奏效,正需"开鬼门,洁净府"的双向调节。

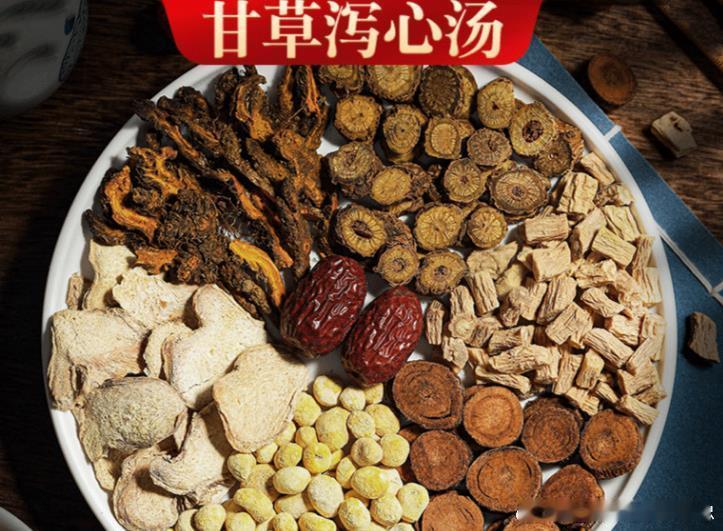

二、方解玄机:八味药物的三维立体攻防

1. 麻黄-杏仁:启动气化引擎

《本草崇原》称麻黄"能透达阳气于至阴之下",配伍杏仁构成"提壶揭盖"经典药对。麻黄开太阳之表,使玄府通畅如《医林改错》所述"使邪有出路";杏仁通太阴之肺,正如李东垣所言"肺主皮毛,通调水道"。二者协同激活人体气化功能,重建"阳化气,阴成形"的动态平衡。

2. 连翘-桑白皮:构建解毒屏障

《珍珠囊》载连翘"泻心经客热,除脾胃湿热",其轻清上扬之性可引药达表;桑白皮"泻肺中火气,利水消肿"(《本草纲目》),形成表里分消之势。现代药理证实二者富含的连翘酯苷、桑皮酮等成分,可抑制肥大细胞脱颗粒,精准调控免疫应答。

3. 赤小豆-生姜:疏通三焦水道

《药性论》谓赤小豆"主水肿,排痈肿脓血",其形似肾而色赤入血分,与生姜辛散之力相合,暗合叶天士"通阳不在温,而在利小便"之旨。这对组合既能促进组织液代谢,又可载药入血分清除隐形水肿,对亚急性期湿疹渗液具有靶向调节作用。

4. 大枣-甘草:重建脾胃枢机

《长沙药解》强调甘草"培植中州,养育四旁",与大枣配伍形成"中央土以灌四旁"的维稳体系。现代研究显示二者多糖成分可修复肠黏膜屏障,从"脾胃-免疫"轴层面阻断过敏原入侵,印证了张仲景"见肝之病,知肝传脾,当先实脾"的预见性。

三、临床化裁:时空坐标下的精准调兵

1. 急性渗出期:加滑石、薏苡仁,取法《温病条辨》"三仁汤"思路,使湿去热孤。

2. 慢性肥厚期:佐桃仁、红花,运用王清任"血府逐瘀汤"理念,改善微循环。

3. 夜间剧痒:配伍蝉蜕、乌梅,暗合《医学衷中参西录》"过敏煎"要义。

4. 合并感染:加金银花、蒲公英,效仿《外科正宗》五味消毒饮法度。

四、经典案例启示录

清代名医吴鞠通在《温病条辨》中记载:"一妇人周身湿疹,色红渗液,投以麻黄连翘赤豆汤加苍术,三剂而渗止,七剂疹消。"现代临床研究显示(详见《中医杂志》2022年临床观察),该方联合刺络拔罐治疗慢性湿疹总有效率可达89.3%,且复发率较西药组降低37%。

天人相应的时空智慧

麻黄连翘赤小豆汤的奥秘,在于其构建了"开表透邪-清利湿热-扶正固本"的三维治疗空间。从《伤寒论》的"身必发黄"到现代湿疹治疗,看似跨越时空的转变,实则完美诠释了中医"异病同治"的精髓。当我们以"气化-形质"的动态视角重新审视经典方剂,便会发现:中医治疗皮肤病的密码,从来不在局部皮损,而在整体气化的星辰大海。