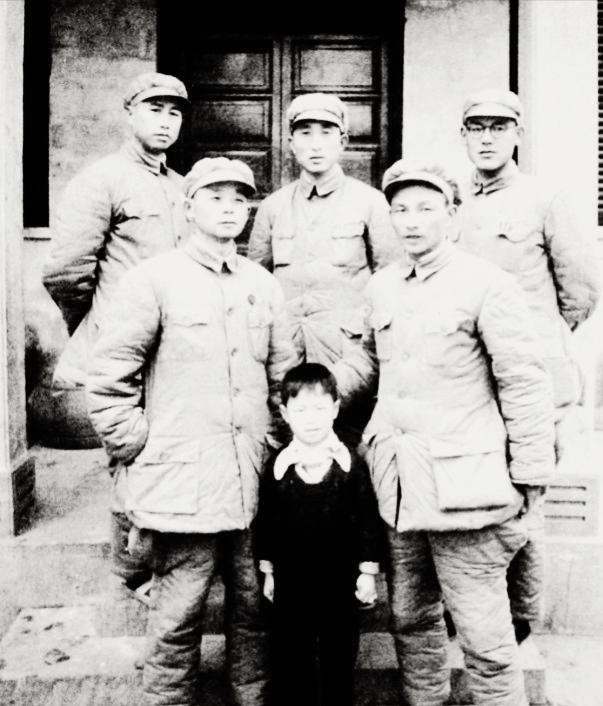

1970年,时任浙江省委书记,南京军区副司令员兼浙江省军区司令员,浙江省生产建设兵团司令员熊应堂将军在杭州住所院内留影。 熊应堂他出生在湖北黄安的一个贫困家庭,家境贫寒,甚至可以说是困苦至极。 年幼的他不仅要面临家庭的贫困,更要承担突如其来的沉重打击,七岁那年,父亲因病去世,哥哥也因突发的病症早早夭折,这两个灾难的接连袭来,让本就捉襟见肘的家境更加窘迫。 为了维持生计,他从十岁起便开始学习手艺,虽然年纪尚小,但熊应堂明白,只有通过努力工作,才能勉强维持一线生计,支撑起破碎的家。 他常常独自一人,在昏暗的作坊里度过漫长的夜晚,手中的针线活与木工活交替进行,身心的疲惫早已让他对生活产生了深深的压抑与无奈。 正是在这样的环境中,熊应堂的意志力逐渐被锤炼成了钢铁般坚韧的品质,他心底深处埋下了一颗反抗命运的种子,始终怀揣着一个改变命运的梦想。 随着时间的推移,熊应堂的家庭情况依然没有得到改善,甚至变得更加严峻。 13岁那年,母亲因家境困苦被族人卖往外地,他的内心如同遭遇了一次巨大的震荡——失去了母亲的庇护,他感到孤立无援,像是被命运推向了深渊。 妹妹为了能维持生计,也不得不被送去当童养媳。 这一切让熊应堂感到愤怒、无奈与失望,他的内心深处充满了对社会不公的怨愤,以及对生活不公的强烈反抗。 面对如此苦难的命运,他不愿意屈服,反而愈加坚定了改变现状的决心,他开始更加努力地钻研手艺,希望能通过自己的双手创造出一片新的天地。 尽管生活让他不得不一次次转行,他依旧没有放弃,最初,他学过裁缝,尽管并不擅长,随后又转行做木匠,最后他学起了剃头,在那个年代,剃头虽不是什么高大上的职业,但至少能够让他在周围的乡镇上获得一些微薄的尊重。 每当他为人理发时,熊应堂总是默默想着,也许有一天,他能凭借自己的力量改变整个世界,甚至是自己和家人的命运。 随着社会动荡和战乱的加剧,熊应堂逐渐意识到,仅凭手艺和勤劳无法彻底改变命运。 1928年,时局动荡,政权更迭,国内战乱不断,社会矛盾深刻,普通百姓的疾苦日益加剧。 随着对社会不公的认识愈加深入,熊应堂的内心开始充满了对改变现状的渴望。 那个时代,农民起义与工人运动此起彼伏,红军的号召响彻大地,中国的革命之火在熊应堂的心中悄悄燃烧起来,这火焰不仅仅是对外在不公的反叛,更是对自我命运的挑战。 某一天,熊应堂听到了红军招募士兵的消息,那时的他已经不再是那个为了生计奔波的贫苦少年,而是一个怀揣梦想、渴望改变命运的青年。 他毫不犹豫地选择了报名参加,决心投身革命。 虽然他年纪尚轻,体格瘦弱,且没有多少军事经验,但他坚定地告诉自己:即使仅仅是一个剃头匠,也要为这场伟大的革命出一份微薄之力。 在当时的红军招募人员看来,熊应堂可能并不具备太多的优势,但他眼中的坚定与热血,让人不禁心生敬佩。 最终,他被接纳进入红军,成为了一名新兵。 初入红军,熊应堂并没有立即成为一名前线战士,而是被分配到了为战士们理发的岗位。 在红军的队伍中,熊应堂结识了许多优秀的革命者,他们教会了他如何在革命的洪流中坚定信念,如何在硝烟弥漫的战场上保持冷静与果敢。 渐渐地,熊应堂开始接触更多的革命理论和军事知识,他意识到自己不能仅仅是一个旁观者,不能仅仅满足于为战士们理发。 随着战争的进展,熊应堂逐渐从一个普通的剃头匠成长为一名能征善战的军官。 在历次战斗中,他敢于冒险,勇于创新,总能根据战场上的实际情况作出迅速且正确的决策。 最为人铭记的是,在皖南事变中的表现。 1941年1月,皖南事变爆发,熊应堂所在的新四军一支队被派往执行突围任务。 那时,敌军的火力极为猛烈,且地形复杂,局势危急。 在第一天的战斗中,熊应堂带领部队突破了敌人的防线,并成功歼灭了敌军一个营,占领了重要的阵地。 紧接着的战斗并非顺利,敌军的反击异常猛烈,熊应堂意识到,正面进攻将会带来巨大的伤亡,必须另辟蹊径。 他果断决定绕过敌军主力,从侧翼发起进攻,最终成功突破敌人防线,为后续的战斗争取了宝贵的时间。 尽管形势严峻,熊应堂的决策从未动摇。 在战斗的过程中,他始终保持冷静,指挥部队巧妙机动,迅速调动战士们的阵地,不断消耗敌人的力量。 最终,凭借着他的智慧与勇气,熊应堂成功带领部队突围,并为新四军赢得了关键性的胜利。 熊应堂的一生,充满了传奇与英雄主义色彩。 他从一个贫困的农村少年,到红军的普通战士,再到解放战争中的英勇指挥官,每一次成长与蜕变都离不开他内心深处对革命理想的坚守。 无论是在最艰苦的长征途中,还是在决定生死的战役中,熊应堂始终表现出了极高的军事素养和坚定的革命信念。 熊应堂的一生,是一部波澜壮阔的革命史,他用自己的行动证明了什么是真正的英雄。 而在那些普通人的眼中,他也始终是那个怀揣梦想、奋勇向前的年轻人。