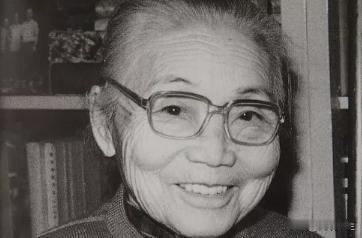

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死前还有一件要事相求!”孙媳妇听后,竟重重点头:“您放心,我一定办到。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1925年,苏州的豪门潘家迎来了一场巨大的变故,家族的支柱,享有盛誉的潘祖年病重,临近生命的尽头。这一切发生得太快,令人措手不及。 潘祖年一生力行家族事业,积累了巨大的财富和深厚的文化积淀,尤以家中的两件国宝级文物,大盂鼎和大克鼎最为珍贵,它们不仅代表了潘家悠久的历史,也承载了中国古代文化的瑰宝。 临终前,潘祖年将家族成员召集到床前,亲手指派接管家族事务的继任者。然而,意想不到的事情发生了,他没有选一个资深的家族成员,而是把这个重担交给了一个年仅20岁的年轻女子,他的孙媳妇潘达于。 潘祖年神色凝重地望着这位年轻的女性,声音微弱却清晰:“你已经守寡两年,真是苦了你了。但我死前还有一件要事相求! 你一定要守护好潘家的这些珍贵文物,尤其是大盂鼎和大克鼎,它们是我们家族的命脉,更是中华文化的瑰宝。你一定不能让它们落入贼手。” 潘达于听后,心中五味杂陈。她既震惊又感到沉重,但在这一瞬间,她没有任何犹豫。 年轻的她虽然缺乏经验,但坚毅的决心却无可动摇。她点了点头,坚定地回答:“您放心,我一定会守好它们!” 从那一刻起,潘达于不仅要面对失去丈夫的痛苦,还需要在历史的洪流中担负起捍卫文化遗产的责任。 大盂鼎和大克鼎,这两件青铜器,既是潘家的家传之宝,也是中国文化的瑰宝,承载着无数历史的记忆。 尤其是在战乱不断的年代,它们更是象征着国家和民族的精神财富。 时值1925年,外有盗匪横行,内有地方势力虎视眈眈,潘达于深知若不早做准备,这些国宝级文物将面临极大的威胁。 她将潘祖年留给她的遗训铭刻于心,每天都在思考如何将这两件文物保护得更好。 为了防止家族的财富成为盗匪的目标,潘达于巧妙地将大盂鼎和大克鼎藏匿在不同的地方,一方面避免了它们集中暴露的风险,另一方面她还找来一群信得过的忠诚之人,帮助她守护这些文物。 保护这些文物的道路并非一帆风顺。潘达于常常需要隐秘地转移文物,不断躲避各路贼匪的追寻。 在那个动荡的年代,地方势力为了获取潘家的财富和文化遗产,不惜采取各种手段。 每一次的搬迁,潘达于都要深思熟虑,尽量避免暴露行踪。但她凭借机智和坚毅,最终成功地躲过了多次劫掠。许多人到现在还不知道,她背后究竟经历了多少次生死的考验。 潘达于并不仅仅是一个为了家族财富而守卫的女性,她同样意识到自己的责任远大于个人的安全和家族的安危。 大盂鼎和大克鼎,不仅仅是潘家的宝物,它们承载着中华民族的文化精髓,代表着千百年来中华文明的辉煌。 她一直坚信,自己不仅要为家族守护这些文物,也要为国家和后代留下一笔宝贵的文化遗产。 新中国成立后,潘达于终于看到了曙光。她深知,只有将这些文物交给国家,才能真正保护好它们的历史价值。 于是,在1950年代初期,潘达于决定将大盂鼎和大克鼎捐赠给国家。这一决定,不仅展示了她的家国情怀,也体现了她对文化保护的深刻责任感。 潘达于的捐赠不仅让这两件国宝重回正途,也让她成为文化保护事业的先驱之一。 她不仅贡献了自己的力量,更用自己的行动教育了无数人,文化遗产不应只是家族的私有财产,更是整个国家的宝贵财富。 直到她去世前,潘达于一直致力于文物保护工作,她曾多次参与国内外的文物保护交流,推动相关法律的制定和实施,她的名字与她的事业紧密相连,成为了后人学习的楷模。 潘达于的故事是中国历史上一个不为人知的传奇。她从一位年轻的寡妇,成长为文物保护的坚强守护者,不仅保全了潘家宝物,也为中国的文化遗产保护事业做出了巨大贡献。 她的一生,既是对家族的责任,也是对国家、对民族的深厚情感的体现。 今天,当我们回顾潘达于的事迹,我们不仅仅在感叹她的勇气和智慧,更在思考——保护文化遗产,是每一个人都应该肩负的责任。她的奉献,成就了历史,也成就了未来。 信息来源:人民网——潘达于与大盂鼎、大克鼎