市场锐减33%,昔日年货顶流遍地滞销,中国人为什么不爱吃糖了?

昔日身为年货顶流的各色糖果,如今打骨折也卖不动了。

如今,中国消费者不仅过年不吃糖,甚至有不少人开始了“全年戒糖”。

要知道,往前拉五年,糖果还是家家户户过年必备零食之一。

比如徐福记、大白兔、金丝猴奶糖,一直都是年货清单中不可或缺的存在。

特别是徐福记,说是年货里的顶流丝毫不为过。

想当年,徐福记的产品撑起了中国人三个刚需:过年茶几不能少,婚礼喜糖必须选,孩子考出好成绩,肯定得讨一袋徐福记的混装糖当奖励。

巅峰时期的徐福记,霸占了中国新年糖果销量榜首17年之久。

可如今,不仅年味越来越淡,曾经风靡一时的糖果,如今销量也断崖式下跌。

这一转变,只是因为健康意识变强了,还是大家对年货零食的阈值提高了呢?

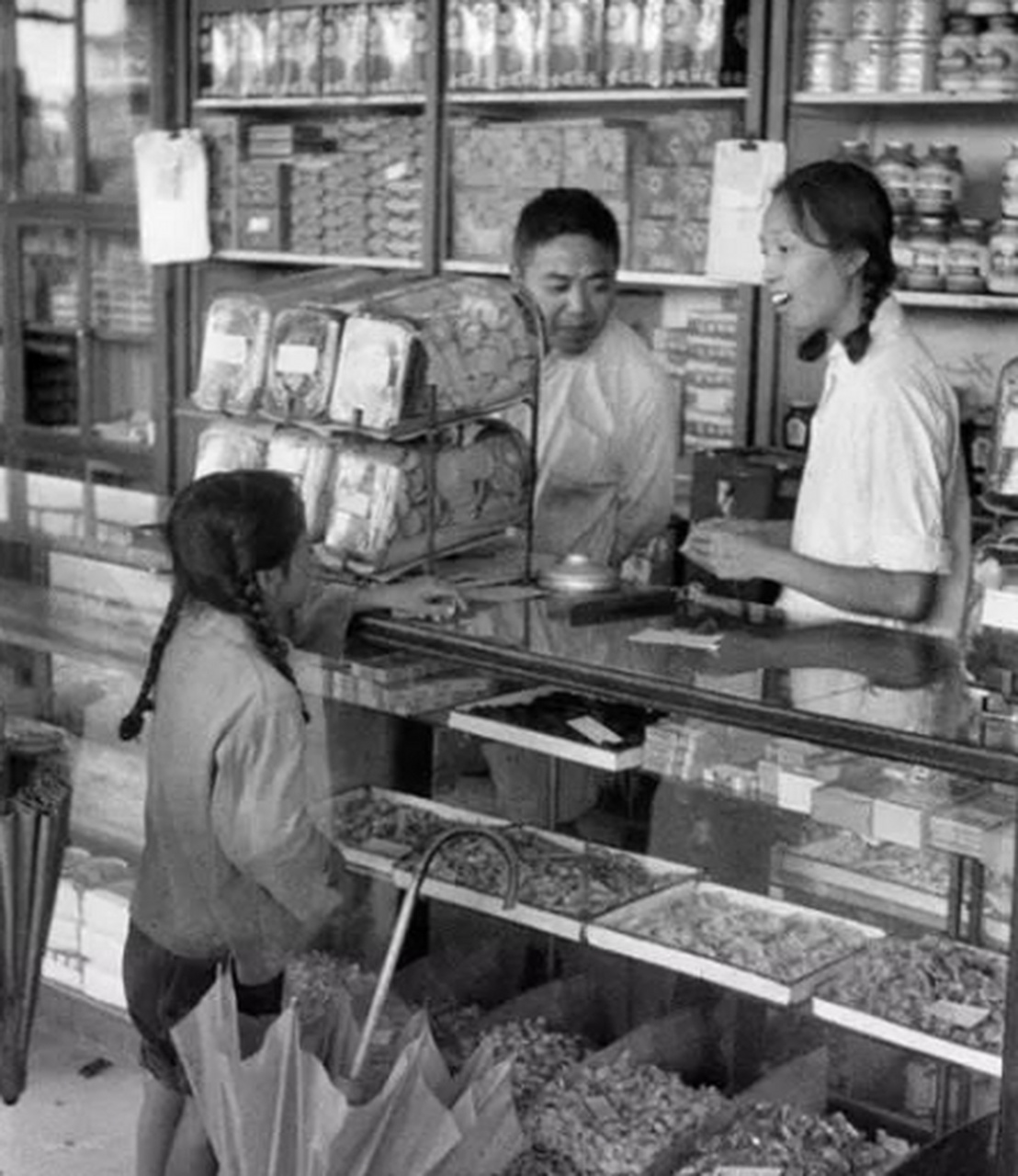

上世纪七八十年代,物资匮乏,糖果绝对是奢侈品。

奶香浓郁的大白兔,是那个年代最奢侈的享受,花生牛轧糖,香脆的花生与甜软的棉花糖交织,咬上一口,幸福感爆棚。

还有各种水果糖,五颜六色的糖纸包裹着不同口味的糖果,压平了夹在书里,是孩子们最珍贵的收藏。

有需求,就有市场。

数据显示,1980年我国人均糖果消费量仅为0.3公斤,而到了1990年,这一数字增长到1.2公斤,十年间翻了四倍。

可以说,当年糖果产业的蓬勃发展,也同步见证了那个匮乏年代里人们对甜蜜生活的渴望。

但是随着经济的发展和生活水平的提高,糖果的地位已经逐渐被其他零食取代。

巧克力、冰淇淋、还有各种西式糕点,柜台里的甜品琳琅满目,让糖果不再是唯一的选择。

特别是近年来,随着大众健康意识的提升,我们对糖分的摄入也越来越谨慎了。

高糖、高热量的特点,让糖果逐渐被贴上了“不健康”的标签。

以常见的酥糖为例,每100克的含糖量能高达60克以上,远远超出世界卫生组织推荐的每日糖摄入量,这怎么敢过年给老人孩子天天吃?

据统计,到了2019年,我国人均糖果消费量已经下降至0.8公斤,比1990年下降了33%。

不光是糖果,高糖类型的饮料、糕点的销售情况也开始接连遇冷,“抗糖”人群也日益庞大。

但相比起健康意识增强,导致吃糖在中国不再流行的最关键原因,还是现代人对食物的要求不再局限于甜味,更追求口感的丰富和层次。

尤其年轻群体,大伙更倾向于选择口感丰富的新式零食或网红零食,像薯片、辣条,还有各类坚果(不包括瓜子花生)。

没有经历过物资匮乏的年代,90后、00后对糖果的情感连接本来就相对薄弱,那些口味单一的传统糖果,实在是难以满足消费者日益挑剔的味蕾。

而且过去,糖果是年货必备,也是走亲访友的礼品之一,带个包装精美的巧克力礼盒既有面子,孩子也爱吃。

但是到了今天,随着电商平台的兴起和物流的便捷,随时随地都能购买到各种零食,糖果的节日属性逐渐淡化。

传统的年货置办和走亲访友的习俗逐渐被简化,春节糖果也因此失去了其原有的“仪式感”和“社交属性”。

简单来说,早就没有刚需了。

当然,聪明的糖企早就看明白了这一点,面对市场的挑战,也在积极寻求突破。

近两年,一些品牌已经开始推出低糖、无糖的糖果和甜品,以满足消费者对健康的需求。

比如徐福记的凤梨酥,外包装明晃晃标着“减糖26%”,沙琪玛也变身“五谷牛奶酥”,剔除了油炸工艺,连金币巧克力都放下了身段,甜度低到堪比黑巧。

不是喜欢吃不甜的甜品嘛,满足你!

还有一些品牌,尝试将传统糖果与现代元素结合,推出新口味、新包装,以吸引年轻消费者。

比如大白兔,不光把奶糖口味做到了17种,还推出了冰淇淋、奶茶这些跨界产品,跟光明乳业联名搞出了益生菌奶球。

绞尽脑汁整活儿,就为了让年轻消费者重新看自己一眼。

除了在产品上搞创新,一些老字号糖果品牌也在渠道上下了不少功夫,开始尝试电商直播,拉近与年轻消费者的距离。

往大了说,不仅仅是年货,糖果行业的兴衰,其实折射出的是整个时代的变迁。

曾经风靡一时的糖果,虽然不再是年货必备,但依然是许多人心中难以忘怀的甜蜜回忆。

在这个高物欲时代里,年味消失的,不只是糖果,更是我们心里那份对简单生活的期待和珍惜。

或许,离童年和青春越来越远的我们,怀念的不是糖果本身,而是那个物质匮乏却充满温情,但永远回不去了的年代。