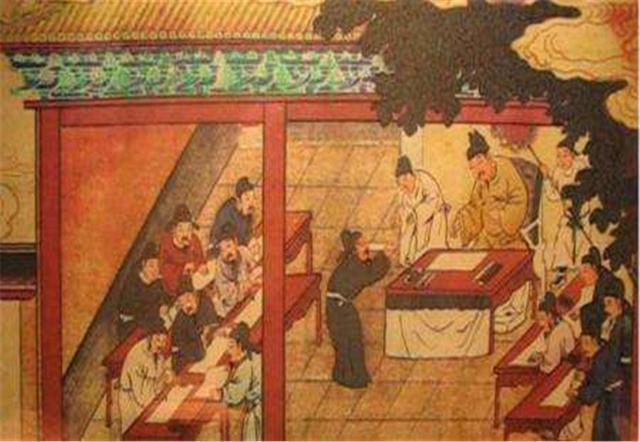

九品中正制、科举考试、高考等等都是不同形式的制度性阳谋。 “阳谋”通常指公开进行但难以破解的谋略,其核心在于利用规则或形势,使对手即便识破意图也无法反抗。九品中正制的特点与之高度契合。 九品中正制始于曹魏,最初目的是为了纠正东汉察举制的腐败(如“举孝廉”被地方豪强垄断),通过设立中正官对人才进行品评,分九等(品)荐举,试图以相对标准化的方式选拔官员,当然曹丕也有为了获得皇位而进行的利益交换。 制度本身是公开的,选才标准(家世、才德、乡论)和流程(中正官评品、吏部授官)均被官方明文规定,表面上具有一定的透明性。 可是,尽管制度表面公开,但实施却是由人来操作,这就导致实际效果逐渐异化,逐渐形成对门阀士族的利益的倾斜。 中正官多由士族担任,品评标准慢慢偏向家世(“门第”),形成“上品无寒门,下品无士族”的局面,这种局面直至今日也无法有效的根除。 士族通过掌控中正官职位和乡论(地方舆论),将选官权转化为家族特权的工具,但这一过程并未直接违背制度条文,而是通过潜规则实现,而这种潜规则也在特权阶层达成了某种共识,或者壁垒。 魏晋统治者为换取士族支持,默许其对九品中正制的操控,客观上形成权力交换。这种“利益捆绑”虽未明言,但双方心照不宣。制度在实际运作中演变为士族巩固特权的工具,其隐蔽的权谋逻辑符合“阳谋”特征——表面上合法合规,实则服务于特定集团利益。 九品中正制制度名义上为选拔贤能,实则成为士族垄断权力的载体。寒门即便看透门第偏见,也因缺乏政治资源难以改变规则。 魏晋时期皇权衰弱,士族势力强大,九品中正制成为皇权与士族妥协的产物。这一制度既顺应了门阀政治的现实,又以“合法形式”将其固化。 九品中正制可视为一种“制度性阳谋”,其设计者和既得利益者通过公开规则实现了隐蔽的权力垄断。 其实看似公平公开的人才选举制度,往往嵌入了特权阶级隐蔽的权力属性。而这种属性的阳谋,普通人又很难破解,再说这个制度并没有完全把路堵死,还给人留有一丝希望,人只要有希望就不至于绝望。 唐太宗的一句“天下英才皆在彀中”就道出了此类阳谋的本质!