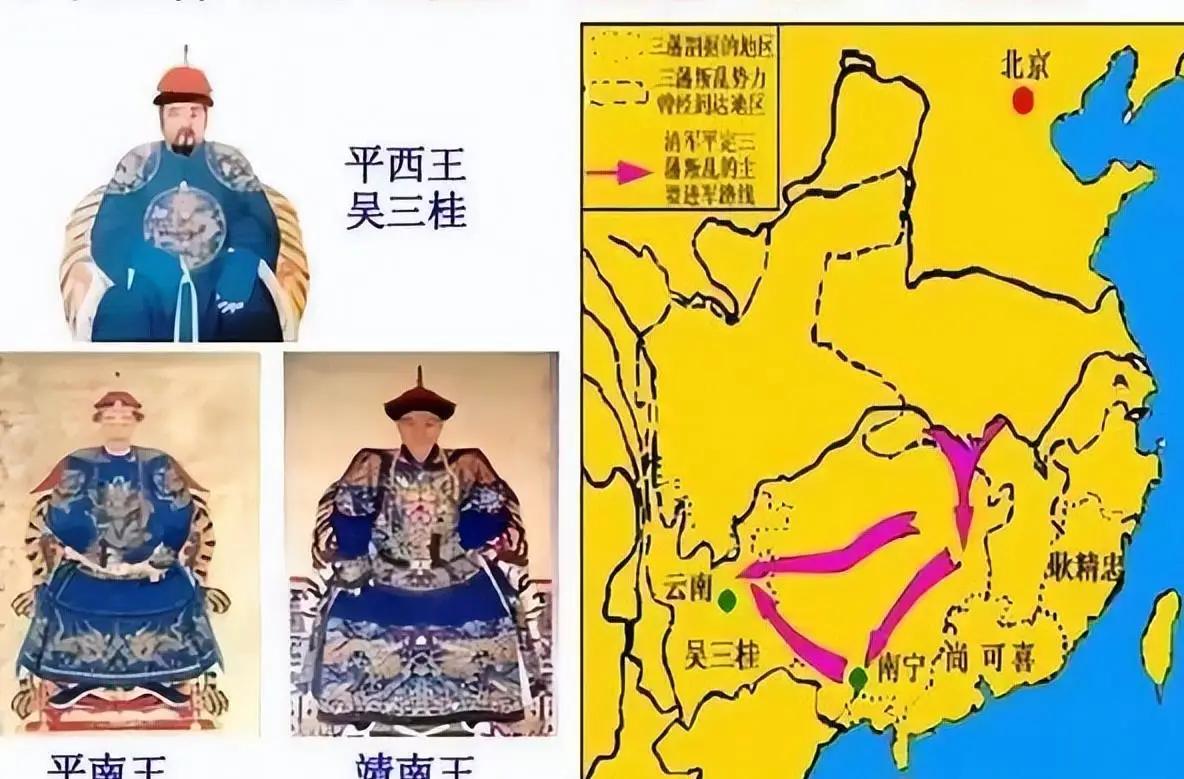

吴三桂起兵犯了两个战略性错误,若非如此,不是没有可能改朝换代 康熙十二年冬,吴三桂解下平西大将军印绶,对着满堂将领举起反旗。 这位六十二岁的枭雄不会想到,这场震动华夏的"三藩之乱",将在三年后因他的两次战略失误葬送殆尽。 康熙十三年五月,吴军前锋抵达长江南岸的松滋。 此时清军江北防线空虚,八旗主力尚在陕甘平叛。 吴三桂却突然下令全军驻防,错失渡江良机。 这个决策成为整场战争的转折点。 当时吴军控制云贵川湘鄂五省,总兵力二十多万。 清军江宁驻防八旗不足万人,漕运枢纽淮安守军三千。 此时清廷应从关外调集八旗需三个月,陕甘绿营回援需两月。 康熙帝闻讯后急令漕船改道山东。 若吴军此时渡江截断漕运,北京粮道断绝只需四十日。 但吴三桂选择在荆州、岳阳修筑要塞,将战争拖入相持阶段。 为什么吴三桂会做出如此重大失误的判断? 是因为六旬老将已失去锐气,试图以守待变? 还是他高估了清廷在陕甘的平叛速度,亦或者是期待与清廷划江而治,重演南北朝格局。 无论是什么原因,这个保守决策的直接后果,是给了清廷喘息之机。 至康熙十四年春,清军已在江北集结十八万兵力,并启用施琅、赵良栋等汉将统兵。 吴三桂起兵之初,本可形成南北呼应的反清联盟。 当时耿精忠在福建控制闽浙海陆要冲,水师战舰三百艘。 尚之信在广东掌握岭南财赋,年赋税可达白银百万两。 王辅臣在陕甘有着一支西北劲旅,可牵制清军半数主力。 台湾郑经拥有水师两万,能切断清廷南洋贸易。 但是吴三桂却没有能分清楚谁是敌人谁是朋友,没有统一战线。 吴三桂自封"周王"却仅授予盟友"国公"虚衔。 其令郑经攻取江浙,却拒绝其登陆后补给,甚至扣押王辅臣之子,致其降清。 吴三桂坚持"先定江南,再图北伐"。 这导致郑军困守厦门,最终被施琅各个击破。 而吴三桂的个人因素也加速了战略溃败。 他在衡州称帝时已病入膏肓。这带来了严重的后果,当时其孙吴世璠年仅十六,难孚众望。 当清军发起总攻时,吴军已失去战略主动权。 岳州水战、长沙会战的接连失败,不过是量变引发的质变。 周王不周,复明不复;三桂有三,忠孝义无。 当吴三桂在衡州皇宫咯血而亡时,清军前锋已抵近桂林。 这场持续八年的叛乱,最终以吴世璠在昆明自刎告终。 但是即便吴三桂突破长江、整合联盟,其政权也难逃败亡命运。 满清经几代经营已成正统,而吴氏集团始终未能构建替代性的政治伦理。 想要改朝换代,若不能具备正统性,纵有百万雄师,也不过是昙花一现。