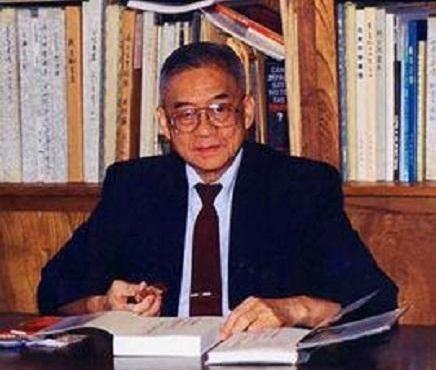

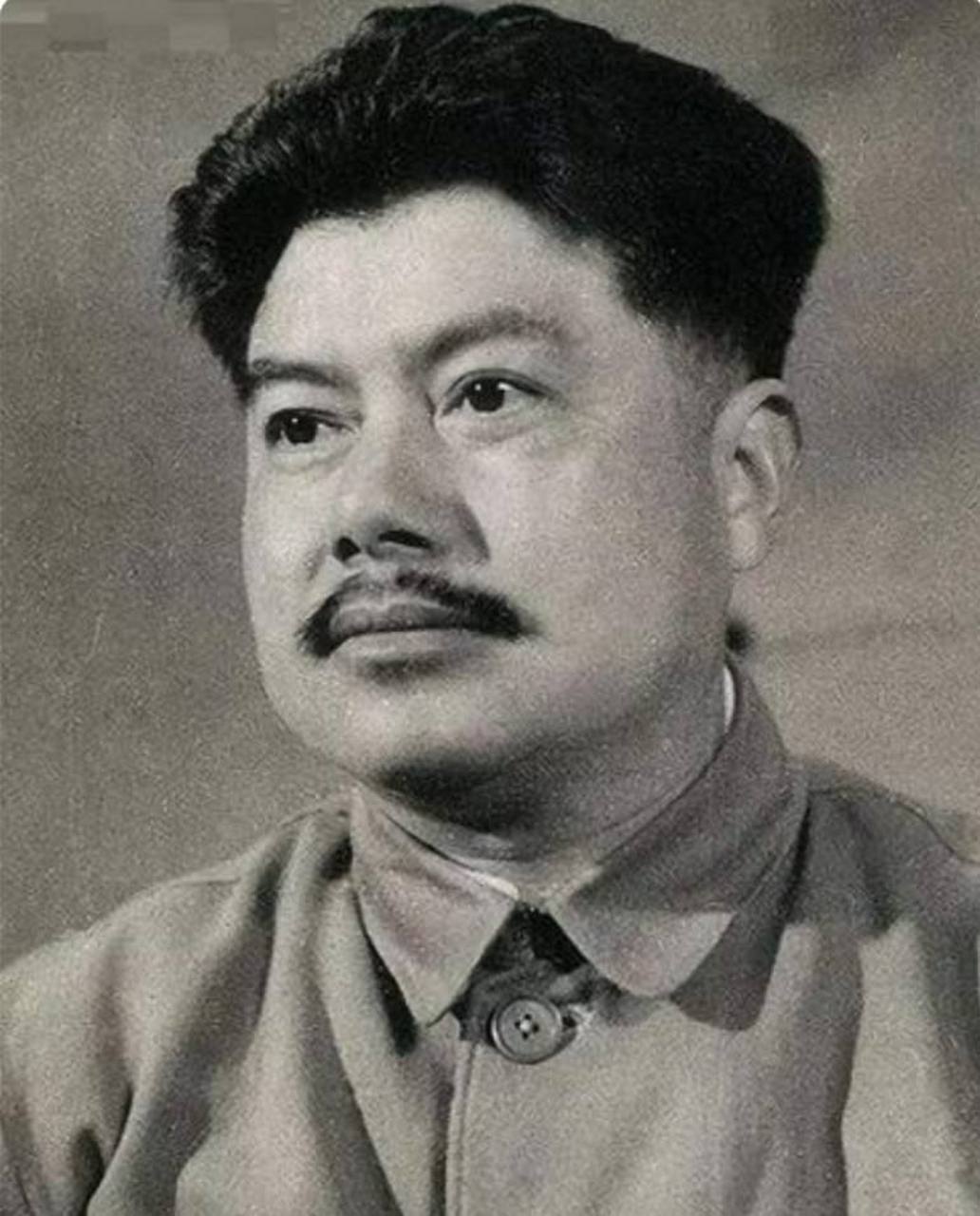

1980年9月10日,邓小平在接见陈济棠的儿子陈树柏时,说了一段让陈树柏非常感动的话:“令尊治粤8年,确有建树,有些老一辈的广东人还在怀念他。”邓小平还亲笔书写鲁迅的诗“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”赠与陈树柏。 1978年,中国开启了改革开放的大门。 改革开放之初,在人才匮乏与科技发展迫切的双重背景下,中国政府对人才工作的重视程度空前提高。当时的中国,在科技发展和人才基础上与发达国家仍有较大差距。 为了加快人才引进步伐,中国政府陆续出台了多项优惠政策,其中包括为海外科学家提供优越的科研条件、生活待遇等。同时,也通过多种渠道向海外华裔科学家发出邀请,希望他们能够回国参与建设。 在这样的大环境下,许多在海外取得杰出成就的华裔科学家开始关注祖国的发展。他们中有的人选择短期回国交流,有的则决定长期回国工作。 正是在这样的时代背景下,陈树柏收到了来自祖国的邀请。作为圣克拉拉大学电机工程及电子计算机系的教授,他在美国学术界已经取得了显著成就。 然而,陈树柏的身份却十分特殊。作为前广东军阀陈济棠的儿子,他曾经在海南岛参与过对解放军的作战。 在1949年后,陈树柏先是随国民党军队撤退至台湾,随后于1951年经香港前往美国留学。在美国期间,他专心致志于学术研究,先后获得了弗吉尼亚军事学院的电机工程学学士学位、伊利诺斯大学电机工程学硕士和博士学位。 1979年,当第一封邀请信送达陈树柏手中时,他陷入了深深的思考。面对祖国的邀请,他既期待又忧虑。 为了打消顾虑,陈树柏首先向美国国务院询问访华的安全问题。得到肯定答复后,他又给时任中国最高领导人邓小平写了一封信。 在这封信中,陈树柏主要提出了三个问题:一是他前往中国是否能受到礼遇;二是对他之前的行为,共产党是否能既往不咎;三是他是否可以在中国讲学。 邓小平很快就做出了回应,他用简短的话语和"渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇" 随后,中国科学院院长钱三强也与陈树柏取得联系,再次表达了对他回国讲学的热切期望。 于是在1980年7月,怀着对祖国发展的关切之心,陈树柏踏上了阔别多年的故土。 作为民国时期的广东军阀,陈济棠在历史上留下了独特的印记。在他统治广东的八年时间里,实施了一系列重要的经济建设措施。 陈济棠上任伊始就推出了《广东省三年施政计划》,这份计划详细规划了广东省的经济发展路线。该计划包含了工农业发展、交通建设、教育改革等多个方面的具体措施。 在这份计划的指导下,广东的工商业发展迅速。当时的广东成为了全国首富地区,税收总额高达9000万元,远超其他省份。 在基础设施建设方面,陈济棠时期的广东也取得了显著成就。到1935年,广东省的公路总里程达到17587公里,无论是总长度还是地理密度都位居全国第一。 在城市建设方面,陈济棠主导修建了一批重要的标志性建筑。其中包括横跨珠江的海珠桥、纪念孙中山先生的中山纪念堂以及当时广州最高的现代建筑爱群大厦。 在民生方面,陈济棠时期的广东也呈现出繁荣发展的景象。尤其是广州的饮食业,当时较大规模的餐饮店就有200多家,"食在广州"的美誉在这一时期得到进一步巩固。 然而,作为一个军阀统治者,陈济棠的历史角色具有复杂性。在1933年,他曾参与蒋介石发起的第五次"围剿"红军的行动。 但在1934年,陈济棠却与红军进行了秘密接触。他认识到蒋介石借"围剿"红军削弱地方实力的意图,因此暗中与红军达成了互不侵犯的协议。 这份秘密协议的主要内容包括:双方就地停火,取消敌对状态,互通情报,解除封锁,互相通商,必要时可以互相借道。这为红军的战略转移创造了有利条件。 在抗日问题上,陈济棠也表现出积极的态度。他支持抗日主张,并为抗日力量的发展提供了一定的支持。 与其他军阀相比,陈济棠在治理地方时表现出更多的建设性。他不仅注重经济发展,还重视教育和文化建设。 在他的统治时期,广东的教育事业得到了较大发展。他支持创办新式学校,推动教育现代化,为广东培养了大批人才。 陈济棠虽然是一个军阀,但他在治理广东期间确实做出了一些积极的贡献。 这种复杂的历史评价,也正是邓小平在1980年会见陈树柏时,能够客观评价陈济棠的原因。 邓小平对陈济棠的评价:"令尊治粤8年,确有建树,有些老一辈的广东人还在怀念他",这句话体现了实事求是的态度。 对于人才的选用,邓小平始终坚持"不问出身,只问贡献"的原则。这一原则在陈树柏的案例中得到了充分体现。 即便陈树柏曾经是军阀之子,曾经与解放军交战,但这些都没有影响邓小平对其学术价值的认可。这种开明的态度,为后来更多具有特殊背景的海外人才回国开创了先河。 在处理意识形态差异问题上,邓小平也展现出高超的政治智慧。当陈树柏建议中国共产党改名时,邓小平并未动怒,而是以一笑置之。