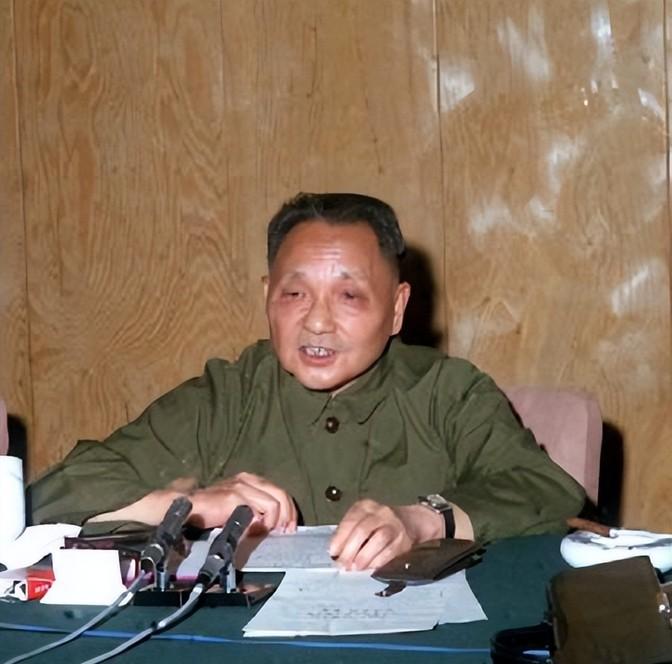

毛主席离世后,是谁领导全国人民继续向前迈进呢? 1976年是中国历史上一个充满变数的年份。这一年,共和国连续失去了三位重要的领导人:周恩来总理、朱德委员长和毛泽东主席。 当时的中国工农业生产遭受重创,人民生活水平持续下降,整个国民经济体系已经处于崩溃的边缘。 在这种情况下,选择一位能够带领中国走出困境的新领导人变得尤为重要。当时党内具备领导能力的人选不少,包括叶剑英、李先念等开国元勋都具备很高的威望。 华国锋作为毛泽东指定的接班人,虽然正式掌握了最高领导权,但他坚持"两个凡是"的思想路线。这种固守旧有思维模式的做法,并不能解决当时中国面临的严峻问题。 这场重大的历史抉择,也引起了海峡对岸的高度关注。在台湾,国民党高层对中共的选择产生了浓厚的兴趣,他们开始分析各种可能性。 在一次高层会议上,时任台湾领导人的蒋经国表达了他对邓小平的独特见解。他认为邓小平的能力超出了许多人的想象。 这个特殊的历史时期,中国迫切需要一位既懂得经济建设,又有魄力推动改革的领导人。形势的发展已经清晰地表明,只有实行改革开放,才能让中国走出困境。 在邓小平的人生经历中,1975年是一个重要的转折点。这一年,因为周恩来总理的身体状况日益恶化,毛泽东同意让邓小平重新出来工作,代理主持中央日常事务和国务院工作。 在这段短暂的主政时期,邓小平展现出了卓越的治理能力。其中最为人称道的就是他主持整顿全国铁路系统的工作,尤其是徐州铁路枢纽的治理成果。 徐州作为全国重要的铁路枢纽,当时已经陷入了极度混乱的状态。铁路运输效率低下,车辆调度紊乱,政治斗争严重影响了正常工作秩序。 面对这种局面,邓小平采取了非常务实的方法。他要求所有人把注意力都集中在解决具体问题上,不搞政治运动,不打棍子,而是要把铁路运输这个国民经济的大动脉理顺。 短短十二天时间,徐州铁路枢纽就恢复了正常运转。这次整顿的成功,不仅让全国铁路系统看到了希望,更为其他行业的整顿工作提供了宝贵经验。 邓小平在工作中展现出来的务实作风,与当时普遍存在的"空谈革命"形成了鲜明对比。他强调要脚踏实地做事,解决实际问题,这种工作方法很快在全国产生了积极影响。 然而,就在工作取得显著成效的时候,邓小平却因为坚持自己的原则立场,再次遭到了批评。 但是毛泽东对待邓小平的态度,却与其他被批判的人有很大不同。 毛泽东特别批示要保护好邓小平的安全,而且保留了他的党籍。这种特殊的安排,在某种程度上反映出毛泽东对邓小平的态度是复杂的。 1976年后的中国,面临着前所未有的挑战和机遇。十年动乱造成的创伤需要修复,停滞的经济需要重启,迷茫的民众需要新的希望。 这个特殊时期最迫切的任务就是恢复和发展国民经济。当时的中国工农业生产遭受重创,许多工厂处于半停产状态,农村生产效率低下,人民生活水平持续下降。 改革已经成为时代的最强音。但是改革需要一个既了解中国国情,又具有创新思维的领导人来推动。 在这样的历史背景下,邓小平在1975年短暂复出期间展现出的务实作风和卓越能力,已经证明他具备带领国家进行改革的能力。 邓小平对中国发展方向的认识也十分清晰。他提出要以经济建设为中心,把工作重点从"阶级斗争"转移到现代化建设上来。 这种发展思路与当时社会的实际需求高度吻合。经过十年动乱,广大干部群众对"以阶级斗争为纲"已经深感疲惫,迫切希望能够改善生活,发展经济。 1977年7月召开的中共十届三中全会,是中国历史发展的一个重要转折点。会议决定恢复邓小平的所有职务,这个决定得到了全党全军全国人民的广泛拥护。 在邓小平复出后,中国的改革开放事业很快展开。他提出"解放思想,实事求是"的口号,强调要以实践作为检验真理的唯一标准。 这种新的思维方式,打破了"两个凡是"的僵化思维模式。它为中国的改革开放提供了重要的理论基础。 邓小平的务实作风在改革开放初期发挥了重要作用。他提倡"摸着石头过河"的改革方式,既大胆探索,又注意防范风险。 在农村改革中,他支持安徽凤阳小岗村农民的"大包干"尝试。这个决定为后来农村改革的全面推开奠定了基础。 在对外开放方面,邓小平提出建立经济特区的构想。深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区的设立,开创了中国对外开放的新局面。 历史证明,中共中央选择邓小平全面复出是完全正确的。在他的领导下,中国逐步探索出了一条具有中国特色的社会主义道路。