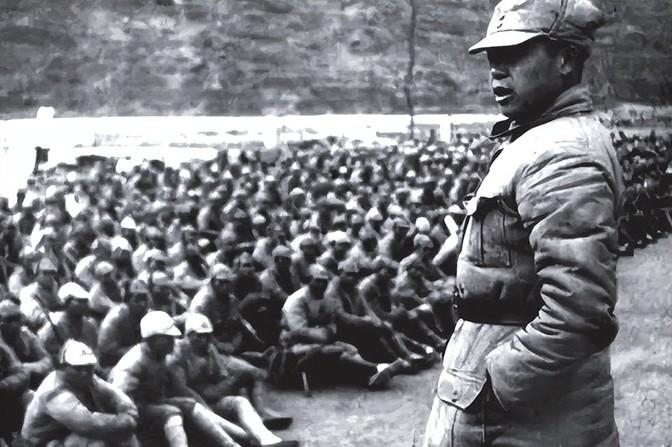

毛主席弥留之际,一招棋下的高瞻远瞩:"拿"叶帅兵权交给陈锡联。 1976年的春节注定是一个特殊的节点。这一年的1月8日,周恩来总理离开了人民,整个国家笼罩在哀悼的氛围中。 在这个敏感的时期,毛主席的身体状况也每况愈下。 就在这样的背景下,1976年2月2日,中共中央发布了一号文件。这份文件虽然只有两条内容,却在全国范围内引起了强烈反响。 第一条内容宣布由华国锋同志担任国务院代总理,接替周恩来同志的职务。从能力和资历来看,华国锋确实具备担任这一职务的条件,因此这项任命获得了社会各界的普遍认可。 然而第二条内容却在全国上下掀起了轩然大波。文件宣布,经毛主席提议,由陈锡联同志主持中央军委工作,代替因病暂时无法工作的叶剑英同志。 叶剑英元帅作为开国元勋,长期主持中央军委工作,在军内外都具有崇高的威望。 相比之下,虽然陈锡联也是开国上将,但在大众印象中,他的资历似乎与叶剑英有一定差距。一时间,关于这次人事变动的各种猜测开始在社会上流传。 面对质疑声,毛主席做出了一个重要表态。他说:"陈锡联从小就参加红军,他打仗很厉害还管过炮兵,也是国务院副总理,就让他代替剑英管一下吧。" 这份一号文件实际上体现了在特殊时期维护国家稳定的考虑。通过对军队和政府两个重要部门的人事安排,确保了国家机器的正常运转。 这次人事变动不仅关系到军队的领导权,更涉及到整个国家在这个特殊时期的政治走向。 1929年,年仅14岁的陈锡联毅然决定加入革命队伍。在那个战火纷飞的年代,这个来自湖北黄安的少年,用自己的行动证明了革命事业不分年龄大小。 从一名普通的战士做起,陈锡联凭借着过人的军事才能快速成长。短短几年时间,他就在多次战斗中展现出非凡的指挥能力,20岁就被任命为红军第10师师长。 在红军时期,陈锡联带领部队多次突破敌军封锁,为红军的发展壮大做出了重要贡献。 抗日战争全面爆发后,陈锡联被任命为八路军第129师769团团长。在这个位置上,他指挥了一场震惊全国的阳明堡战役。 这次战役中,陈锡联带领769团成功摧毁了日军24架飞机,重创了日军的空中优势。这一战役不仅提振了全国抗战的信心,也让陈锡联的军事指挥才能得到了进一步的证明。 在威震响堂铺战役中,陈锡联又一次展现了高超的战术水平。他利用地形优势,成功伏击了日军的运输部队,给敌人造成了重大损失。 大破白晋路战役更是陈锡联军事生涯的一个重要里程碑。他指挥部队切断了日军的重要补给线,迫使敌人不得不改变战略部署。 新中国成立后,陈锡联的军事才能得到了更充分的发挥。1950年,他被任命为解放军炮兵司令员,开始了军队现代化建设的重要工作。 在炮兵司令员的岗位上,陈锡联大力推进部队的技术改革。他注重理论与实践相结合,为中国炮兵部队的现代化发展奠定了坚实基础。 1959年,陈锡联担任沈阳军区司令员。在这个岗位上,他把主要精力放在了提高部队实战能力上。 通过加强实战训练,改进训练方法,沈阳军区的战斗力得到了显著提升。他的这些工作经验,后来成为全军学习的典范。 1973年,陈锡联调任北京军区司令员。这是一个极其重要的军区,对首都防务有着特殊的意义。 在北京军区期间,陈锡联继续发扬务实作风。他深入基层部队,了解实际情况,解决具体问题。 通过一系列改革措施,北京军区的军事素质和战斗力都得到了明显提高。这些成绩也为他后来主持中央军委工作打下了良好基础。 从毛主席选择陈锡联主持军委工作的决定中,可以看出他对人才的深刻认识。陈锡联具备三个突出的优势,这些优势正是在特殊时期维护军队稳定所必需的。 首先是他出众的军事指挥能力,这一点已经在长期的革命实践中得到了充分证实。从14岁参军到新中国成立后担任各级军事主官,陈锡联积累了丰富的军事经验。 他在军队基层的工作经历,让他对部队情况有着深入的了解。这种对军队的熟悉程度,是确保军委工作顺利开展的重要基础。 其次是陈锡联可靠的政治立场,这一点在历次政治运动中都得到了验证。他始终坚持党的领导,在重大政治问题上立场坚定,观点明确。 在军队中,政治立场的可靠性与军事能力同样重要。陈锡联的表现让中央看到了他的政治智慧和政治定力。 第三个优势是陈锡联正直清廉的个人品格。他从不利用职务之便为亲属谋私利,也不搞小团体,这样的品格在当时的环境下尤为可贵。 在接替叶剑英主持军委工作后,陈锡联采取了谦虚谨慎的工作作风,始终保持低调。 在处理军委日常事务时,陈锡联经常与叶剑英商议,充分尊重这位老帅的意见。 更难能可贵的是,当军委工作步入正轨后,陈锡联主动提出退居二线。 邓小平同志曾经评价说:"陈锡联同志对党是无比忠诚的,我们都很信任他。" 在他主持军委工作期间,军队保持了稳定,各项工作有序进行。