脾虚难愈,进补无效?中医揭秘:救活脾胃的关键所在

脾虚,是现代人耳熟能详的一个中医概念,乍一听,似乎补一补、调一调就可以解决。而许多人在经历过无数次调补后发现,效果甚微,甚至毫无改善。

为什么明明针对脾虚进行了针对性的调理,却迟迟看不到疗效?这背后隐藏的原因,或许远比你想象得更加复杂。只有真正明白脾胃问题背后的核心逻辑,才能找到正确的解决之道。

脾虚的真正含义

在中医理论中,脾主运化,是气血生化之源。

简单来说,脾的功能就像人体的“加工厂”,负责将食物中的营养物质转化为气血,为全身提供能量。

如果脾的运化功能失调,会影响消化吸收,还可能引发一系列全身性症状,如疲倦乏力、面色苍白、食欲减退等。

但问题是,脾虚并非单纯的“虚弱”这么简单,它往往伴随着复杂的病理变化。

很多人误以为脾虚就是“脾不好”,于是单一地用补药进行调理。

但中医强调辨证论治,脾虚也分为多个类型,例如气虚、阳虚、湿滞夹杂等。

若不明确具体类型,盲目“补脾”,无异于南辕北辙,无效,甚至可能加重病情。

为什么补脾无效?

1。补法不对症

脾虚的本质是脾的功能下降,但导致脾虚的原因多种多样。

有些人是因为饮食失调,长期进食过于油腻、寒凉的食物,导致脾胃负担过重;有些人则是因为过度劳累,气血耗伤,脾的运化能力下降。

不同的原因需要不同的治疗方法。

如果仅仅一味地服用补药,而不针对病因进行调整,就很难看到疗效。

脾气虚的人需要健脾益气,常用的方剂如四君子汤;而脾阳虚则需要温中散寒,这时附子理中丸可能更为合适。

如果是湿气困脾,则需要化湿健脾,常用二陈汤等。

可见,脾虚的治疗必须结合个人体质、病因以及具体表现,绝不能盲目模仿他人的用药方式。

2。湿邪未除

另一个常被忽略的关键点是湿邪的存在。

中医认为,脾虚与湿气常常相伴而生。

脾虚导致水湿运化失常,而湿气滞留体内,又进一步加重脾虚。

如果在湿气未除的情况下直接补脾,无法解决问题,反而会让湿邪进一步“困住”脾胃,病情更加复杂。

湿气的形成与饮食习惯、居住环境、生活方式密切相关。

长期饮用大量冷饮、进食生冷食物,或长期处于潮湿环境中,都会导致湿气积累。

湿气困脾的表现包括舌苔厚腻、四肢沉重、头脑昏沉、疲倦乏力等。

如果不先祛湿,脾的功能就很难恢复。

3。忽视了生活习惯的调整

仅靠药物调理,而忽视了日常生活习惯的调整,也是导致补脾无效的重要原因。

脾胃的健康与饮食作息密不可分。

许多人一边服用补脾药物,一边继续熬夜、暴饮暴食、喝冷饮,结果没有改善脾虚,反而让问题愈加严重。

中医强调“治未病”,也就是说,预防和调理在疾病治疗中同样重要。

只有通过长期的生活方式改善,才能真正恢复脾胃功能。

脾虚的危害

脾虚是一个单一的消化问题,它可能引发一系列连锁反应,影响全身健康。

现代医学研究也发现,消化系统功能不良与免疫系统、代谢功能、神经系统等多个方面密切相关。

1。消化吸收障碍

脾虚导致的最直接后果就是消化吸收功能减弱。

患者常常表现为食欲不振、饭后腹胀、大便稀溏等。

长期如此,会导致营养不良、体重下降,甚至影响生长发育。

2。免疫力下降

中医认为脾主气血,气血充足则免疫功能正常。

脾虚会导致气血生化不足,表现为免疫力下降,患者容易感冒、感染,甚至可能影响伤口愈合。

3。水湿代谢异常

脾虚与湿气密切相关。

湿气滞留体内会影响水液代谢,导致水肿、肥胖等问题,甚至可能发展为更严重的疾病,如脂肪肝、代谢综合征等。

4。心理状态的影响

长期脾虚影响身体健康,还可能对心理状态产生负面影响。

中医认为脾主思,脾虚的人容易出现注意力不集中、疲倦嗜睡、情绪低落等问题,影响生活质量。

如何正确救活脾胃?

1。注重饮食调理

饮食调理是脾胃养护的基础。

中医提倡“温食养脾”,也就是说,避免食用过于寒凉、生冷的食物,而应选择易消化、温性的食物。

小米粥、山药、红枣等食物对脾胃有很好的滋养作用。

饮食要定时定量,避免暴饮暴食和过度节食。

2。适度运动

适量的运动可以帮助增强脾胃的运化能力,促进消化吸收。

特别是一些轻柔的运动方式,如太极、散步、瑜伽,对脾胃虚弱的人群非常适合。

3。规律作息

熬夜、过度劳累会让脾胃负担加重。

保持规律的作息时间,尤其是保证充足的睡眠,是维护脾胃健康的重要一环。

4。中药调理

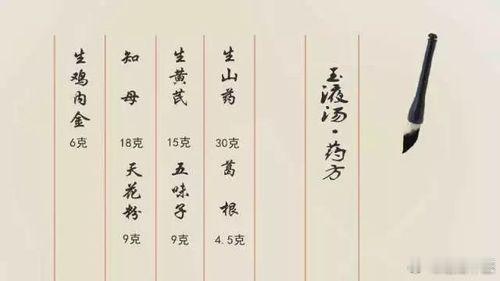

对于已经出现明显脾虚症状的人,可以在中医师指导下使用合适的中药进行调理。

四君子汤、参苓白术散等经典方剂在临床上应用广泛。

但需要注意的是,中药的使用必须在辨证的基础上进行,切忌自行乱用。

5。祛湿为先

如果伴有湿气困脾的情况,祛湿是治疗的第一步。

可以通过饮用薏米红豆汤、减少寒凉食物的摄入来帮助身体排湿。

同时注意居住环境的干燥和通风,避免湿气侵袭。

预防脾虚:从日常做起

预防脾虚的关键在于保持健康的生活方式。

饮食要清淡适量,避免过度油腻和辛辣。

养成良好的生活习惯,避免久坐和缺乏运动。

保持良好的心理状态,避免长期处于压力和焦虑中,也对脾胃健康有重要意义。

总结

脾虚的调理并非一蹴而就,只有从病因出发,结合饮食、运动、作息等全方位的调整,才能真正改善脾胃功能。

盲目补脾难以奏效,还可能延误病情。

在中医的视角下,脾胃是健康的根本,只有真正理解脾虚的本质,将祛湿与补脾结合起来,才能为身体打下坚实的基础。

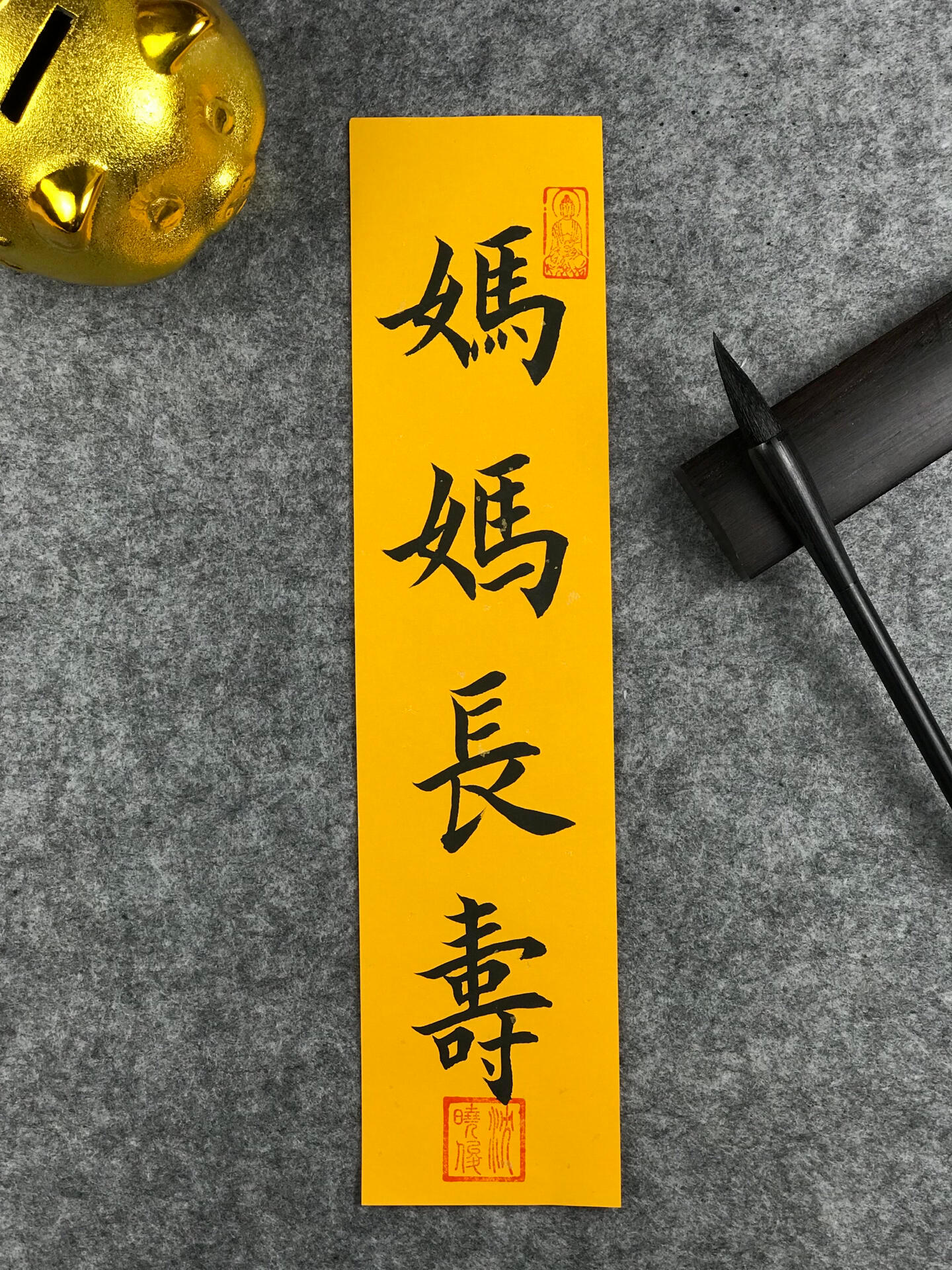

正如古人所言:“若要长寿,先健脾胃。