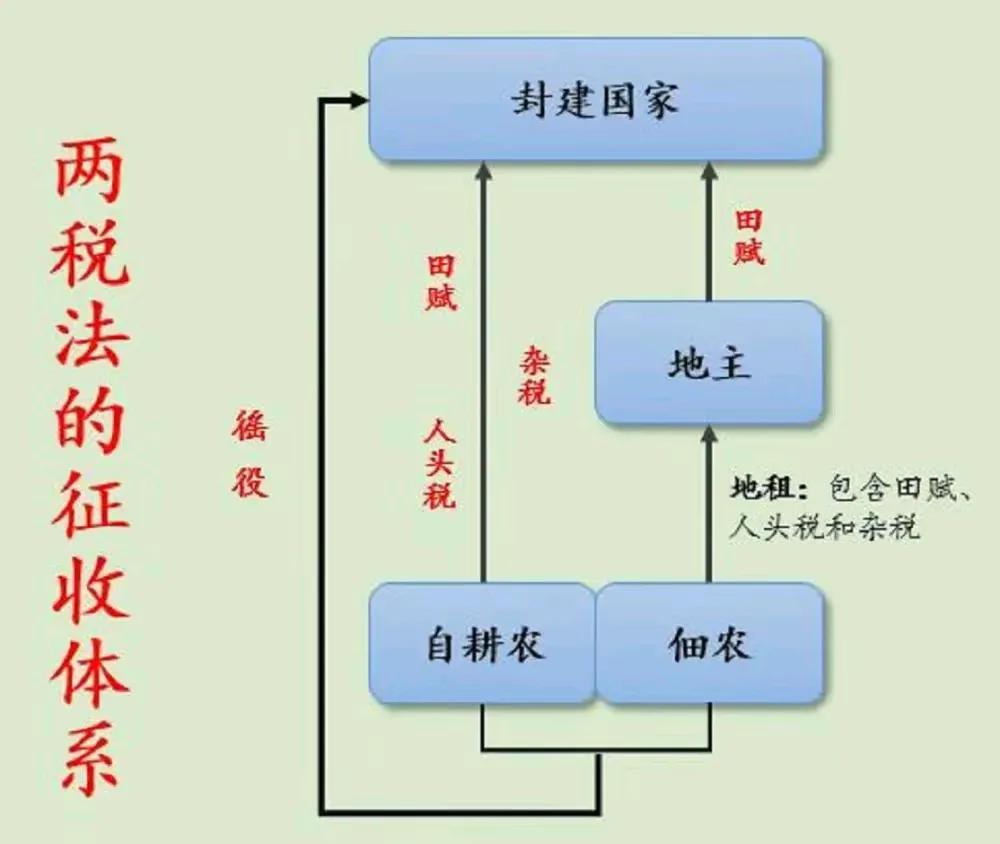

两税法:大唐的续命药 在中国税制史上,两税法的实施可谓是一个划时代的转折点,犹如春风化雨,滋润了大唐的土地。大历十四年(779年)五月,唐德宗即位,宰相杨炎一拍脑袋,提议实施两税法。转眼间,建中元年(780年)正月,敕诏一声令下,两税法便如春雷响彻,正式公布于世。 两税法的诞生,历时不过半年,却如一剂续命药,深刻影响了当时及后世的赋役制度,简直是“青出于蓝而胜于蓝”。其核心精神,不仅仅是每年两次征税,更在于根本性地废除了之前国家统一分配土地的均田制。废均田,犹如商鞅废井田,意义非凡,都是为了顺应时势,解放社会生产力。杨炎与商鞅之间的相似之处,简直如同“英雄所见略同”。 两税法的颁布,犹如给中唐注入了一针强心剂,稳定了政局,助力宪宗的中兴,打压了唐朝的藩镇势力,甚至对宋朝的国策也产生了深远影响。从此,后世的中国政府在两税法的基础上,虽有修修补补,却再无大的变革,仿佛是“千古一法,万世流传”。 那么,两税法的实施又是因何而起呢?其一,均田制的瓦解可谓是直接原因。 唐初,征收赋税采用的是租庸调制,所谓“有田则有租,有身则有庸,有户则有调”。田租按人丁征收,田产相同的男丁自然缴纳相同的田租。然而,随着土地兼并现象日益严重,均田制被打破,田产悬殊,税收自然也就失去了公平性,简直是“无田可分,何以征租”。 其二,租庸调制度的破坏也是一大原因。租庸调制与均田制密不可分,均田制破坏,租庸调制也随之崩溃。唐初三年一造户籍薄,按薄授田、收田并征租,官吏不得作弊。然而,随着人口增长和土地减少,户籍失修,租庸调制的实施变得愈发困难。农民因失去土地而逃亡,邻保代纳租庸调的现象层出不穷,整个税制犹如“风中残烛”,摇摇欲坠。 其三,安史之乱的爆发则是压垮骆驼的最后一根稻草。随着战乱的爆发,国家掌控的户口骤减,农民沦为逃户,租庸调制彻底失效。安史之乱后,藩镇势力愈发膨胀,中央财政几近破产。为了应对这一系列危机,杨炎灵机一动,决定将租庸调制改进为只收税不“授田”的两税法。 那么,两税法具体有哪些措施呢? 首先,“先度其数而赋于人,量出以制入”。政府要用多少钱,就向百姓征收多少。可惜,这一政策在实施过程中,因缺乏明确的支出准则,往往导致“横征暴敛”,真是“量入为出”的初衷变成了“量入为征”的悲剧。 其次,取消租庸调及杂税,只收“两税”。将原本的“租庸调”三项合并为一,简化了征税流程。然而,随着时间推移,原本归入“两税”的庸钱又悄悄回归,导致各种徭役再度征收,百姓负担加重,真是“欲盖弥彰”。 第三,取消主籍客籍之分,所有百姓一律编入现居住州县户籍,就地纳税。这一举措有效避免了官僚和富人为逃避租庸调而四处置产,真是“无所遁形”。 第四,“秋夏两征之”,故称两税,原有的“租庸调”三个项目都并入两税,不得另征,简直是“雷打不动”。 最后,按户等纳钱,按田亩纳粟米。宪宗时期,两税法的效果开始显现,国家财政大幅改善,与唐代最盛期的天宝年间相比,收入竟能达到60%到70%的水平,简直是“涅槃重生”。 宪宗把这些钱用于扩充禁军,建立了一支十五万人的神策军,以此为后盾,开始着手完成削藩的夙愿。在改善中央财政的同时,两税法还有效抑制了藩镇的扩张,逐步形成了中央集权的优势地位。 总之,两税法如同大唐的续命药,既解决了当时的财政危机,又为后世的税制改革奠定了基础。它的实施,不仅是对历史的回应,更是对未来的启示,值得我们细细品味。