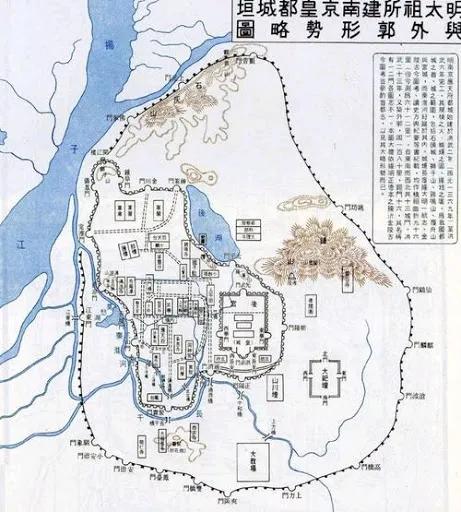

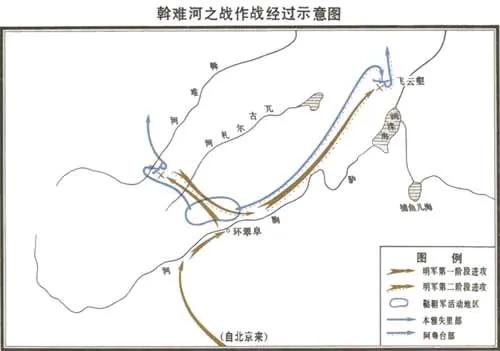

永乐迁都:皇帝的搬家趣事 在风云变幻的永乐年间(1402年-1421年),明成祖朱棣做出了一个重大决定:将明朝的首都从应天府(今南京)迁至顺天府(今北京),这一历史事件被称为“永乐迁都”。这不仅仅是一次简单的“搬家”,而是一场深远的历史变革。 自此,北京成为中国权力的中心,经济与文化的重心,宛如历史长河中的璀璨明珠。经过六百余年的发展,北京的地位稳如泰山,始终屹立不倒。 经济复兴:北方的春天 迁都如春风化雨,复兴了北方经济,稍微扭转了南北经济的“天平”。自唐宋以来,南方经济如日中天,而华北却显得有些“寒酸”。自迁都后,为了建设北京城,朱棣调拨了大量资源,甚至疏通了运河。北京的消费需求激增,经济如同“破土而出”的嫩芽,带动了周边市镇的发展,逐渐实现了北方经济的复苏。永乐时期更是明朝的“盛世”,人口与粮食生产双双达到高峰,真可谓“岁月如歌,繁华似锦”。 稳定边疆:国门之防 迁都为明朝的边疆增添了“安全锁”。北京地处长城附近,中央政府能够有效调兵遣将,抵御外敌。朱棣以北京为基地,五次北伐北元残余势力,指挥效率大幅提升。在“天子守国门”的气势下,朝廷在面对危机时斗志昂扬,誓死捍卫家园。即使在土木之变时,尽管全军覆没,皇帝被俘,朝廷依然坚决组织了北京保卫战,誓不甘心如西晋、北宋那样“弃城而逃”。因此,北京成为明朝的核心统治区,巩固了对西北和东北边境的控制,促进了各民族的融合,实现了“多元共生”。 北京的崛起:文化的熏陶 迁都后,北京的地位愈发显赫,北平布政使司更名为北京,开启了辉煌篇章。经过元、明、清三朝的不断发展,尤其是永乐迁都的推动,北京保留了众多明清时期的建筑,成为现代化都市中的独特风景。故宫博物院更是世界上现存规模最大的宫殿型建筑,与其他著名博物馆并称为世界五大博物馆,名副其实的“文化之都”。 迁都背后的深意 尽管迁都带来了诸多积极作用,但这一“搬家”也并非易事,财政压力不小。南京作为首都,地势险要,水路交通发达,农业水平较高,因此许多大臣对此举表示反对。明成祖为何执意迁都? 首先,北京的军事地位有助于加强对北方边境的防御。明太祖朱元璋早在洪武元年(1368年)就曾有意向北迁都,尽管因国初不宜劳民伤财而放弃,但可见北京在明朝心中的分量。 其次,朱棣希望巩固自己的统治。经过靖难之役,朱棣的“夺权”之路充满挑战,为了稳固地位,他必须将权力中心转移至自己熟悉的北京。在这里,他赢得了军民的支持,迁都不仅是“地理的迁移”,更是“心灵的归属”。 迁都的艰辛 为了将这座贫瘠的北方小城打造成大明的首都,朱棣可谓是“心血来潮”。他开始增加北京的人口和军队数量,派遣大量民众迁徙至北京,改善了人口与粮食生产。 同时,他下令疏通大运河,确保“南粮北运”,解决了粮食短缺的问题。永乐四年(1406年),朱棣下诏以南京皇宫为蓝本,修建北京城和紫禁城,尽管工程浩大,资金紧张,但他依然坚持,直到永乐十八年(1420年)工程完工。 然而,迁都的第一年,紫禁城却遭遇雷击,发生火灾,造成严重损失。明成祖对此感到震惊,急忙召集群臣商讨应对措施。大臣们纷纷指责迁都劳民伤财,导致物价飞涨,民生艰难,主张还都南京。然而,朱棣对此怒不可遏,惩罚了直言的大臣,控制了反对的舆论。 明成祖去世后,性格保守的仁宗即位,面对残破的北平皇宫,便下令修葺南京宫殿,准备还都事宜。可惜,仁宗在位不到一年便去世,计划未能实现。此后,明宣宗和明英宗均未实施还都计划,明朝的首都地位未曾改变。 结语 永乐迁都是中国历史上的一次重要事件,改变了中原王朝治理大一统国家的格局,实现了南北方的经济交流与平衡。明朝承接元朝在北京建立大都的传统,将北京进一步发展为国家首都,启发了清朝和中华人民共和国继续以北京为都城。独特的历史底蕴让北京不仅成为我国经济、政治中心,也成为中华文化的代表。无论时光如何流转,这座城市的魅力依旧如初,正如古语所言:“长安不见,月色愁”。