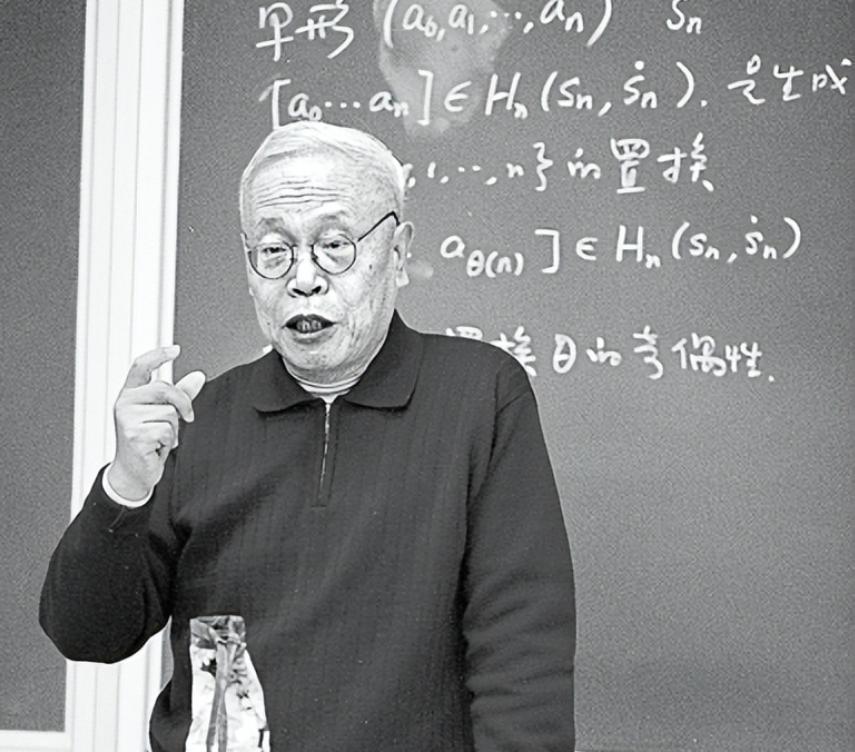

姜伯驹老院士说话真犀利!87岁的他,在2023年的教育论坛上直言不讳:“问题不在别人掐我们脖子,而是咱们的教育方式自己把自己给掐住了!”这话一出,就像平地起惊雷,会场里一下子就炸了锅,社会上也是议论纷纷,大家都开始关注讨论起来。姜伯驹院士是个大名鼎鼎的中国数学家,也是北京大学数学科学学院的重要创办人之一。他一辈子都在为中国数学教育和科研事业忙碌,亲眼看着中国教育从改革开放刚开始时的什么都不完善,发展到现在这么繁荣。虽然他现在已经到了高龄,但脑子还特别灵光,看问题特别透彻,毫不留情地指出了现在教育制度里的一些问题。 俗话说得好:“知足的人总是快乐,知道不足的人才能不断进步。”姜伯驹院士说的话,不光是对现在情况的一个深刻分析,更是对未来发展的一次提醒。他的话里,满满的都是对中国教育现状的担忧,还有对下一代人才成长的真心希望。在这种情况下,姜伯驹院士的发言真是特别宝贵和重要。中国每年都有八百多万大学生毕业,可奇怪的是,在数理化这些领域里,能得到国际认可的科学家却寥寥无几。这是咋回事呢?姜伯驹院士在一次会议上说了自己的看法:问题不在学生,而在于我们的教育体系,从中小学到大学,这样的教育设计在某种程度上束缚了学生的发展,甚至让他们的创新思维和能力得不到发挥。 姜伯驹院士特别指出了现在教育过于看重考试成绩的问题,把分数当成了唯一的评判标准。这样的做法导致教育变得太功利了。学生们为了得高分,只能不停地做题,死记硬背那些固定的答案和解题方法。这样的话,哪里还有创新的空间呢? 姜伯驹院士觉得,评价学生不能只看分数,还得看看他们的动手能力、创新想法,还有解决真实问题的能力。他之前还建议要建立一个更全面的评价体系,挖掘学生的各种潜力,而不仅仅是为了考试得高分。他说,教育的真正目的应该是培养出各方面都优秀的人才,而不是只会考试的机器。姜伯驹是北京大学数学科学学院的重要创办人之一,他亲自参与并推动了很多教育上的新变化。早在1995年,他就着手搞了个“面向21世纪数学类专业教学内容与课程体系改革”的项目,把数学系和其他学科系放到一起,搞了个跨学科的教育,目的是培养出既懂数学又懂其他领域知识的人才。这样一来,数学就不再是单独的一门学问了,而是和工程、计算机这些实际应用结合了起来,学生们在实践中边学边用,知识和能力都得到了提升。 说到基础教育,姜伯驹心里挺担忧的。他觉得咱们国家的基础教育在培养学生的逻辑思维、分析问题能力上做得还不够。特别是2001年定的、2004年开始实行的“新课标”,让孩子们的数学逻辑和推理训练少了不少。就拿平面几何来说吧,过去重视的是推理和证明,现在却变成了动手做实验,孩子们动手就行了,不用动太多脑子。这种做法有点本末倒置,数学逻辑的重要性被削弱了,孩子们的科学思维也培养不出来了。 姜伯驹还说了,中学教育和大学教育之间的衔接问题也挺严重的。每年都有很多高中生,数理基础不太扎实就进了大学。因为中学的课程标准有点低,学生们从高一到高三大部分时间都在准备考试,没能打下坚实的数理基础。这样一来,到了大学学专业课的时候就特别吃力。好多大一新生就像是“带伤起跑”,挺不容易的。他觉得,中学和大学应该多沟通沟通,让中学教育更好地为大学培养人才。除了制度和课程安排上有问题,姜伯驹还表示,数学和其他基础学科的培养方式都遇到了“一个模子刻出来”的难题。中国教育很多时候没考虑到学生的不同,都是用一样的标准来培养学生。这种做法,基础差的学生觉得累,学习好的学生又觉得没挑战,慢慢就不想学了。姜伯驹建议,中学可以试试分层教学,提供不同难度的课程内容。他觉得,高中时可以让数学厉害的学生早点学微积分这类更难的东西,也不用硬逼数学不行的学生去攻难题。这样一来,每个学生都能找到适合自己的学习方法,学得也更自在。